あらためて学ぶ!お中元のマナー。贈る時期とギフトの選び方、もらった時のお返しまで詳しく解説

夏の訪れとともにやってくるのが「お中元」の季節です。日本の伝統的な行事のひとつとして知られるお中元ですが、そのマナーについてしっかり理解していますか?

特に、今年初めてお中元を贈ろうと考えている方は「どのタイミングで贈ればいいの?」「どのような品物を選べば良いの?」など、マナーについて悩むことも多いのではないでしょうか。

この記事では、お中元の時期や贈る相手、相場などのマナーを詳しく解説します。あわせて贈り物選びのポイントや人気商品、もらった時のお返しについてもご紹介します。

お中元の基本的なルールやマナーを知りたい方や、改めて確認しておきたい方は、ぜひ参考にしてください。

お中元とは?意味と目的

お中元とは、贈り物を通じて日頃お世話になっている人に感謝の気持ちを伝える、日本の伝統的な風習のひとつです。

日本には冠婚葬祭など、贈り物の風習が多くありますが、お中元ならではの特徴は、夏の時期である7月〜8月初旬にかけて贈られることです。

お中元には、上半期の感謝と、下半期の健康や繁栄を願うという目的があります。

お中元のはじまりとルーツ

お中元のルーツは中国だと言われています。

由来は所説ありますが、中国の三大宗教のひとつである「道教」の行事「中元」から始まったとされています。

中国の中元とは、日本でいう「お盆」のこと。毎年7月15日に先祖を供養する行事です。この中国での風習が日本に伝わり、仏教行事の「お盆」と結びついていったと言われています。

さらに江戸時代に入ると、日本では商人たちが得意先に贈り物をする文化が広まり、現在のようなお中元の形が確立していったとされています。戦後には百貨店の「お中元商戦」により、さらに普及していきました。

お中元とお歳暮の違い

お中元とお歳暮は一見似たような風習ですが、時期と目的に違いがあります。

まずは時期の違いから。お中元は、夏の時期である7月〜8月初旬に贈られますが、お歳暮は、年末の12月初旬〜12月20日ごろに贈られます。

次に目的の違いです。お中元は、半年間の感謝と今後の健康を願う気持ちを込めて贈ります。

一方でお歳暮は、1年間の感謝と翌年への挨拶を兼ねて贈ります。そのためお歳暮の品には、お中元よりもやや豪華なものを選ぶことが多いとされています。

いずれも日頃の感謝の気持ちを示す習慣ですが、それぞれの時期と目的を理解して贈ることがマナーです。

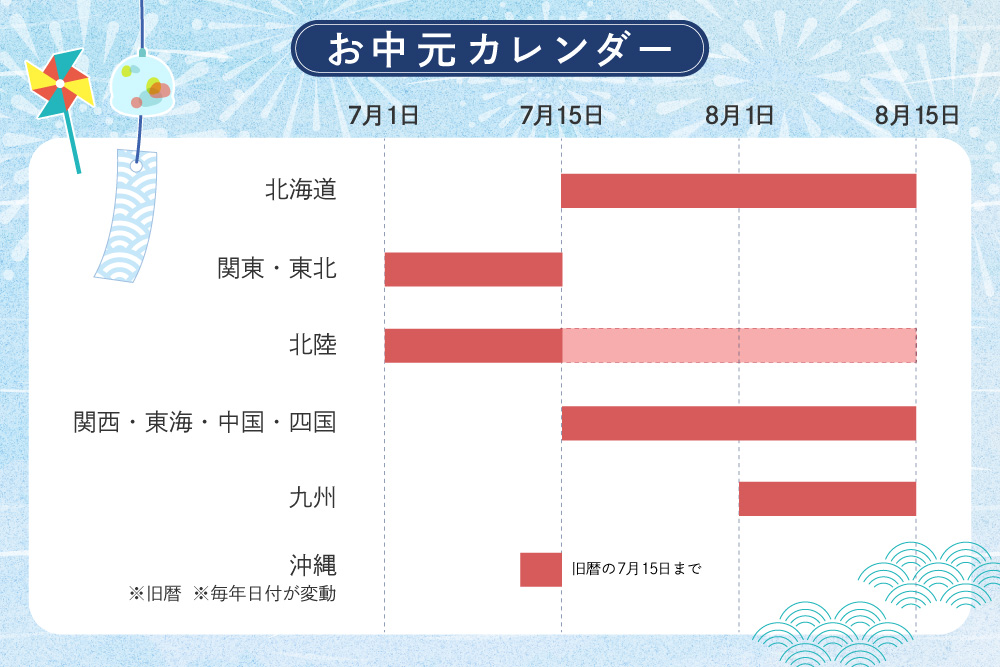

お中元の時期

お中元の時期は、実は地域によって異なります。相手の住む場所によって、適切な時期に贈るのは大切なマナーのひとつです。ぜひ事前に地域ごとのお中元の時期を確認しておきましょう。

ここでは、北海道から沖縄までのお中元の時期を詳しく解説します。

北海道

北海道のお中元の時期は「7月中旬〜8月15日ごろ」とされています。

北海道は他の地域に比べて配送に日数がかかることが多いため、余裕を持って準備をするのがおすすめですよ。

また、期間が約1カ月と長いため、いつ贈ればいいのか迷った際には、7月15日を目安にすると良いでしょう。

関東・東北

関東と東北では「7月1日〜7月15日」の期間にお中元を贈るのが、一般的なマナーです。約2週間と短く、同期間に配送が集中するため、早めの手配が大切です。

また、近年関東圏では、6月下旬から贈る人も増えているそう。関東にお住まいの方にお中元を贈る場合は、少し早めの6月中旬から準備をするとスムーズですよ。

北陸

北陸地方では、地域によってお中元の時期が異なります。

新潟県や石川県金沢市では「7月1日〜7月15日」が一般的。富山県や石川県能登町では「7月15日〜8月15日」に贈ることが多いです。

お中元の時期に迷った場合は、7月15日を目安に手配しておきましょう。

関西・東海・中国・四国

関西、東海、中国、四国地方のお中元の時期は、「7月中旬〜8月15日」が一般的です。 年々お中元の時期が早まっている傾向があるため、余裕を持って7月15日頃に届くように手配すると安心ですよ。

九州

九州では「8月1日〜8月15日」が一般的なお中元の時期です。全国でもっとも遅く、お盆と重なる時期でもあります。期間も短いため、贈り忘れに注意しましょう。

沖縄

沖縄県では「旧暦の7月13日〜7月15日」、いわゆる旧盆の3日間にお中元を贈ります。

沖縄のお盆は「ウンケー」、「ナカビ」、「ウークイ」といった3日間に分かれており、ご先祖様を迎える大切な行事とお中元の時期が重なっているのです。

旧暦は毎年変わるため、カレンダーを確認し、その年の旧盆の時期に合わせて準備をすることが大切です。

お中元を贈り忘れたら?

うっかりお中元を贈り忘れてしまっても大丈夫。お中元の代替として「暑中見舞い」や「残暑見舞い」を贈ることでフォローできます。

一般的に暑中見舞いは7月上旬〜立秋の前日まで。立秋を過ぎる場合は残暑見舞いとなります。

感謝の気持ちを伝えるためにも、適切なタイミングで贈ることがポイントです。

立秋とは

立秋とは、暦の上で秋の始まりの時間のことを言います。毎年日付が変動しますが、おもに8月7日、8月8日~22日頃が目安です。

お中元とお歳暮は両方贈るべき?

お中元とお歳暮、どちらも贈るかどうかは、贈る相手や関係性にもよりますが、お中元を贈った相手にはお歳暮も贈るのが一般的です。

上半期の挨拶であるお中元に対し、お歳暮は年の締めくくりの挨拶でもあります。可能であれば、お中元を贈った相手にはお歳暮も贈ることをおすすめします。

今さら聞けない!お中元のキホンマナー

日頃の感謝を伝える機会であるお中元。しかし、年1回の行事ということもあり、いざ贈る時に「誰に何をどうやって贈ればいいの?」と迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

ここでは、お中元の基本的なマナーについてご紹介!初めてお中元を贈る方や、「実はマナーはよく知らない」という方はぜひ参考にしてくださいね。

誰に贈るべき?

お中元を贈る相手は、普段お世話になっている方々です。

具体的には、両親や親戚、上司、恩師など。特に目上の方への感謝を込めて贈るのが一般的です。

ここで注意が必要なのが、お相手が公務員や政治家の場合です。これらの方々は職務上、お中元を受け取ることができないため、贈るのは避けましょう。

また、企業によっては社内でお中元が禁止されている場合もあります。事前に相手先の会社のルールを確認しておくと安心です。

お中元の金額や相場はいくらくらい?

お中元の予算は3,000円〜5,000円が相場とされています。

ただし、特にお世話になった方にはもう少し予算を上げて、3,000円〜10,000円のものを贈る場合も多いようです。

ただし、前年より低い金額のものを贈るのは失礼とされているので、前年の予算を参考にして決めましょう。お中元は、無理のない範囲で継続的に贈るのが大切なマナーです。

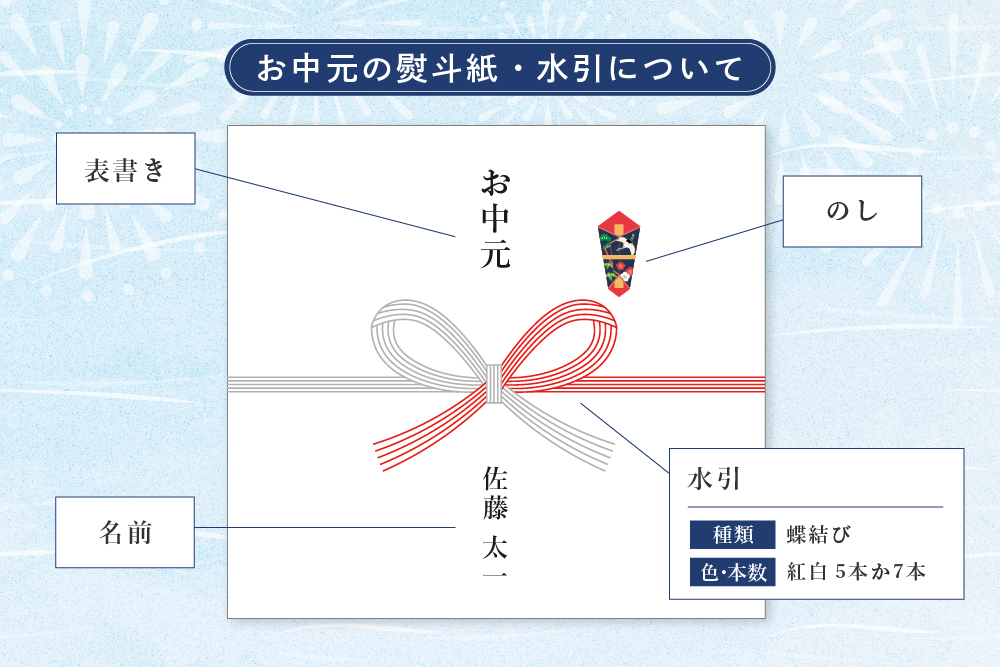

水引や熨斗(のし)、表書きはどうする?

お中元を包む際の水引や熨斗(のし)の選び方にもマナーがあります。

お中元は何度あっても良いことなので、水引は紅白の蝶結びのものが一般的です。

のし紙の右上に添える熨斗(のし)は、なまものにはつけないのが一般的なマナーです。

また、のし紙の表書きには「お中元」または「御中元」と書きます。

名前は水引の下に書きます。名入れは筆で書くのが望ましいとされていますが、近年では筆ペンやサインペンで書かれることも増えてきました。

個人で贈る場合は、表書きの真下にフルネームを書きます。

連名で贈る場合は、3名までは右から年齢や役職が高い順に。4名以上は代表者名を表書きの真下に書き、その左側に「他一同」「有志一同」などと書きます。なお、他一同、有志一同全員の名前は別紙に記載しましょう。

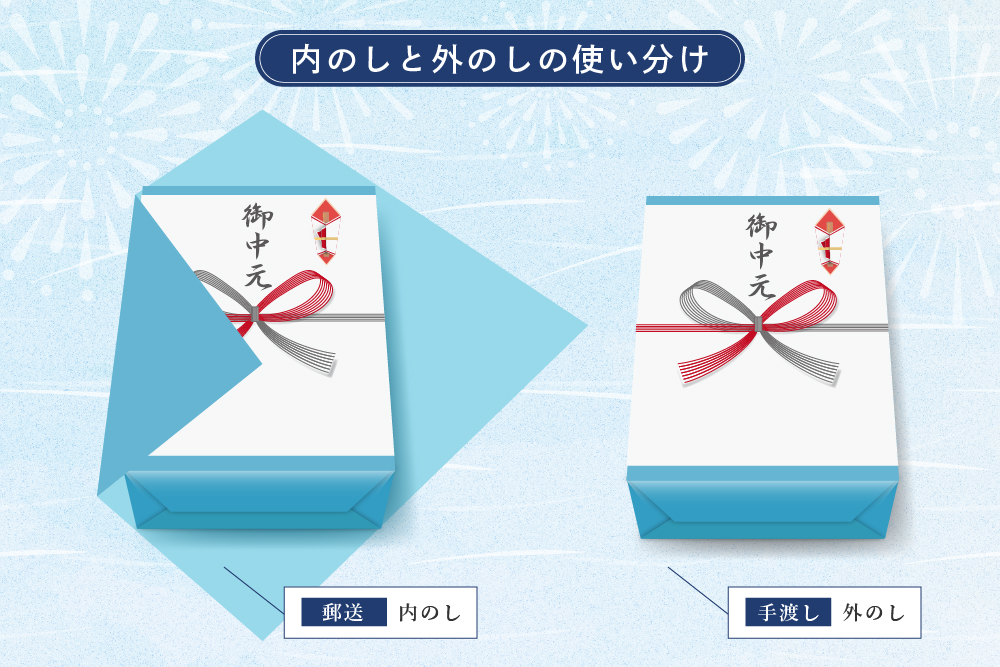

贈答方法は、郵送の場合は「内のし」、手渡しの場合は「外のし」にするのが一般的なマナーです。

お中元にふさわしくないものは?

お中元の品物にも注意が必要です。

例えば、靴やマット、スリッパからは「踏みつける」という意味、刃物やハンカチからは「縁が切れる」という意味を連想させるため避けた方が良いでしょう。

さらに、贈る相手の苦手なものやアレルギーを知っておくことも大切です。日頃のコミュニケーションを通じて相手の好みや趣味を確認し、喜ばれるものを選ぶことで、感謝の気持ちがより伝わりやすくなりますよ。

万が一、選ぶのに悩んだ場合は、カタログギフトを選ぶのもひとつの手です。

喪中の人にお中元を贈ってもいいの?

喪中の人にお中元を贈ることは一見気が引けるかもしれませんが、問題ありません。お中元は感謝の気持ちを表すものなので、喪中であっても贈っても良いとされています。

ただし、贈るタイミングには注意が必要です。四十九日を過ぎてからか、お中元の時期をずらして「残暑見舞い」として贈るのが良いでしょう。

また、水引や熨斗(のし)は避け、無地の白い紙に「お中元」または「御中元」とだけ記すのがマナーです。マナーを守ることで、喪中でも相手を思いやる気持ちを届けることができます。

お中元をもらった時のお返し

お中元をもらった時には「お返しをした方がいいのかな?」と思う方もいるのではないでしょうか。結論としては、必ずお返しを用意しなくても問題ありません。

しかし、何らかのお返しをしたい場合は、以下の内容を参考にしてみてください。

お礼状を送る

お中元をもらった際には、まず1週間以内にお礼状を送りましょう。手書きで、縦書きの形式を選んで送ると、受け取る側に丁寧な印象を与えられるでしょう。

また、お礼状を通して、品物を贈らなくとも、相手の感謝の気持ちに応えることができるでしょう。

お返しの品物を贈る場合は?

「お礼状に加えて、何かお返しの品を贈りたい!」という場合は、お中元の半額〜同額程度の価格帯のものを選ぶのが一般的です。

この際、もらった品物と同じ種類のものは避けるのがマナー。贈る際には「お返し」と明記する必要はありませんが、相手が喜びそうなものを選びましょう。

迷った時に参考にしたい、お中元の人気商品

お中元を選ぶ際には、相手の好みやライフスタイルを考慮することがポイントです。さらにお中元の時期は暑さが厳しい季節。夏らしい涼しげなものを選ぶと喜ばれるでしょう。

ここでは、お中元で人気の商品ラインナップをご紹介します。

「お中元にはどんなものがいいの?」と迷っている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

メロンやスイカなど旬のフルーツ

夏のお中元の鉄板といえば、旬のフルーツです。メロンやスイカ、桃、マンゴーなどの季節を感じられるフルーツは、フレッシュな味わいと豊かな風味が魅力です。

また、贈答品として高級感もあるため、特に目上の方への感謝を伝える品物としてぴったりです。

涼しげなスイーツ

ゼリーやアイス、水ようかんといった涼しげなスイーツも、お中元では定番です。

特に旬のフルーツを使ったゼリーは見た目にも鮮やかで、季節感も演出できます。

ただし、アイスクリームを贈る際は、相手が保存先に困らないよう、事前に冷凍庫に空きがあるかを確認するのをおすすめします。

冷たくてさっぱりとしたスイーツは、お中元の時期にぴったりですよ。

そうめんや蕎麦、夏のスタミナ食

家族で手軽に楽しめるそうめんやそばも、お中元として人気の商品です。調理が簡単な麺類は、家族や親戚が集まりやすいお盆時期に喜ばれる商品です。

また、夏バテ対策としてスタミナ食を贈るのもおすすめです。食材は鰻や牛肉など、ちょっと豪華なものを選ぶのがポイント。相手への感謝の気持ちをより引き立てることができますよ。

アイスコーヒーなどの冷たいドリンク

夏の暑さを和らげる冷たいドリンクも、お中元の定番アイテムです。

アイスコーヒーやサイダー、冷たいお茶などは、老若男女に親しみやすい人気商品です。

お相手の好みに合わせて選びやすいのも嬉しいポイント。

さらに、ドリンク類は長期間保存ができるのも人気の理由のひとつです。

お相手がお酒好きな場合には、ビールなどのアルコール類もおすすめですよ。

まとめ

日本の文化のひとつであるお中元。そのマナーをしっかり理解しておくことで、贈る側としても、受け取る側としても、より豊かな交流が生まれるのではないでしょうか。相手の好みやライフスタイルを考慮しつつ、地域によってお中元の時期が異なることを理解しておくと安心ですよ。

また、お中元で何より大切なのは、日頃お世話になっている方々への思いやりです。ぜひこの記事を参考に、お中元のマナーを確認して、感謝の気持ちを伝えてみてくださいね。