ラム肉は栄養満点でヘルシー?意外と知らないラム肉の健康効果を紹介

ヘルシーなイメージがある「ラム肉」。北海道では比較的食べられることの多いラム肉ですが、全国的には食べられる機会が少なく、食べた経験があまりないという人は多いかと思います。そんなラム肉ですが、ほかの肉類と比べてヘルシーなだけではなく、栄養豊富で女性にも男性にもうれしいさまざまな健康効果が期待できることをご存知でしょうか。

こちらの記事では、ラム肉の主な栄養素やカロリー、ダイエットにおすすめな理由、主な部位、マトンとの違いなどを紹介します。

この記事でわかること

- ラム肉(モモ・脂身つき)は100gあたり164kcal

- ラム肉は鶏肉・豚肉・牛肉よりもカロリーが低い

- L-カルニチンが豊富で脂肪燃焼につながる

- ラム肉の脂は体内で吸収されにくいので太りにくい

- 食べ過ぎると体臭悪化や体重増加につながるので適量を守る

ラム肉は体にいいって本当?注目すべき栄養素

ラム肉は体にいい栄養が豊富に含まれている食品です。

ラム肉の注目すべき栄養素

- たんぱく質|筋肉・骨・皮膚・髪の毛などを作る栄養素

- 不飽和脂肪酸|血栓や動脈硬化の予防につながる

- 鉄分|貧血や動悸、息切れの予防につながる

- 亜鉛|美しい髪の毛や爪を維持する

- ビタミンB|糖質や脂質、たんぱく質などの代謝を助ける

- ビタミンE|抗酸化作用により身体の老化を遅らせる

- ナイアシン|エネルギーの生成をサポート

- L-カルニチン|脂肪燃焼効果を高める

ラム肉は貧血予防のほか、美しい髪の毛や爪を作るのに必要な栄養素が含まれています。健康面・美容面において女性にうれしい栄養が豊富に含まれているのが魅力です。それぞれの栄養素について詳しく紹介します。

たんぱく質|筋肉・骨・皮膚・髪の毛などを作る栄養素

ラム肉には多くのたんぱく質が含まれています。部位によってたんぱく質の含有量は異なりますが、 たんぱく質量はラム肉100gあたり約15g〜20gです。たんぱく質は筋肉や骨、皮膚、髪の毛、内臓、血液など体を作る大切な栄養素です。各細胞は毎日作り替えられており、たんぱく質が不足すれば肌荒れや免疫力低下につながる可能性があるため、たんぱく質は毎日摂る必要があります。

また、たんぱく質は複数のアミノ酸が連なって構成される物質で、ラム肉には「リシン」や「メチオニン」「フェニルアラニン」をはじめとする必須アミノ酸が豊富です。必須アミノ酸は体内で合成できないので、ラム肉を食べることで栄養を補うことができます。

不飽和脂肪酸|血栓や動脈硬化の予防につながる

ラム肉には不飽和脂肪酸も含まれています。油や脂肪にはいくつか種類があり、大きく分けて体にいい脂と悪い脂の2種類があります。不飽和脂肪酸は、血栓や動脈硬化の予防、悪玉コレステロールの減少、血圧降下などの作用が期待できる体にいい脂です。適度に摂取することで体の健康維持につながります。

鉄分|貧血や動悸、息切れの予防につながる

鉄分は成人の体内に3g〜4g存在するミネラルの一種です。そのほとんどは血液中のヘモグロビンに含まれており、ヘモグロビンには酸素を全身に運ぶ役割があります。さらに、鉄分は筋肉内に酸素を取り込む働きがあり、体内の鉄分が不足すれば筋力低下や疲労感の原因になります。そのほか、鉄分不足になると体内に酸素が行き届かなくなり、貧血や動悸、息切れにもつながるため、適度に摂取することが大切です。

鉄分は体内で吸収されにくい栄養素ですが、ラム肉は身体への吸収がいい動物性の「ヘム鉄」を多く含んでいることが特徴です。また、野菜や果物などビタミンCを含む食材と一緒に食べることで、鉄分の吸収率を上げることができます。

亜鉛|美しい髪の毛や爪を維持する

亜鉛は、体内で作ることができない必須微量ミネラルです。身体の成長や機能維持には欠かせません。たとえば、細胞の生成や成長を促す作用により、きれいな肌や髪の毛を作り維持するのに亜鉛が必要です。さらに、舌の表面に存在する味覚を感じるセンサー「味蕾(みらい)」を作るはたらきがあるほか、インスリンや性ホルモンの合成にも関わると考えられています。亜鉛が不足すると味覚異常の原因になるため、味覚を正常に保つためには亜鉛を摂取することが大切です。

ビタミンB|糖質や脂質、たんぱく質などの代謝を助ける

ラム肉には、ビタミンB1やB2をはじめとするビタミンB群が豊富に含まれている食品です。ビタミンB群の主な作用は次のとおりです。

ビタミンB群の主な作用

- ビタミンB1:糖質の代謝を助ける

- ビタミンB2:脂質の代謝を助ける

- ビタミンB6:たんぱく質の代謝を助ける

- ビタミンB12:補酵素としてさまざまな代謝を助ける

ビタミンB1は主に糖質の代謝を助ける栄養成分で、糖質をエネルギーに変換することにより、疲労回復の効果が期待できます。糖質をエネルギーに換える「硫化アリル」が含まれている食品(たまねぎやニラなど)を同時に摂取すると、より疲労を回復することが可能です。

ビタミンB2は主に脂質の代謝を助ける栄養成分で、脂質による細胞の生成をサポートすることで、皮膚や粘膜の健康維持が期待できます。ビタミンB6は主にたんぱく質の代謝を助ける栄養成分で、皮膚や筋肉、血液を生成するのに役立ちます。ビタミンB6が不足すると口内炎や貧血を起こしやすくなるため、適量をしっかり摂取することが大切です。

また、ラム肉にはビタミンB12も含まれています。ビタミンB12は補酵素としてはたらいて、さまざまな成分の代謝を助ける栄養成分です。植物性食品にはビタミンB12がほとんど含まれず、ビタミンB12が不足すると手足のしびれや神経障害のリスクが高まるとされます。ラム肉を食べてビタミンB群を同時に摂取しましょう。

ビタミンE|抗酸化作用により身体の老化を遅らせる

ラム肉にはビタミンEも多く含まれています。ビタミンEは強い抗酸化作用をもつ成分で、身体の老化を遅らせる作用があるとされています。脂質の酸化を守るはたらきがあるとされ、ラム肉に含まれるいい脂「不飽和脂肪酸」の酸化を防ぎ、過酸化脂質の蓄積による健康への悪影響防止に有効です。そのほか、血行促進や細胞膜の健康維持、新陳代謝のサポート、ホルモンバランスを調整する効果が期待できます。また、ビタミンEは脂溶性ビタミンとよばれ、油脂に溶けやすい性質があるため、油脂と一緒に食べることで吸収率が高まります。

ナイアシン|エネルギーの生成をサポート

ナイアシンは糖質や脂質、たんぱく質をエネルギーへ変換するはたらきをサポートする栄養成分です。ビタミンB3の一種で、「ニコチン酸アミド」ともよばれます。ナイアシンが不足すると、食欲不信や消化不良、皮膚炎などのリスクが高まるため、身体に欠かせない栄養素のひとつです。

また、ナイアシンは体内において「トリプトファン」という必須アミノ酸から合成することができますが、トリプトファンは精神を安定させるとされる物質「セロトニン」も生成します。トリプトファンは、ナイアシンの生成を優先して使われるため、ナイアシンが不足するとセロトニンの生成に悪影響をおよぼします。そのため、ナイアシンを摂取することはセロトニンの生成に役立ち、心の健康維持にもナイアシンの摂取が必要です。

L-カルニチン|脂肪燃焼効果を高める

L-カルニチンとは、脂肪からエネルギーを生成するのを助ける栄養成分です。アミノ酸の一種で、体内に蓄積された脂肪の燃焼をサポートすることでも知られています。L-カルニチンは体内でも生成される成分ですが、加齢によって生成量は減少するとされ、適度に食事から摂取することが大切です。赤身肉に多く含まれており、ラム肉は牛・豚・鶏よりもL-カルニチンが豊富に含まれています。ラム肉は肉類の中でカロリーが控えめで、L-カルニチンも豊富なのでダイエット向きの食品と言えます。

ただし、L-カルニチンの摂取後に適度な運動をしないと脂肪燃焼効果が期待できないため注意が必要です。脂肪を燃焼させたい方は、ラム肉を食べた後に軽く散歩するなどの有酸素運動を取り入れるといいでしょう。

ラム肉のカロリーは?部位によって変わる

ラム肉のカロリーは部位によって異なります。文部科学省の「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」に基づいたサイト「食品成分データベース」によれば、ラム肉100gあたりの各部位のカロリー・糖質量・脂質量は次のとおりです。

| カロリー | 糖質量 | 脂質量 | |

|---|---|---|---|

| 肩(脂身つき) | 214kcal | 0.1g | 17.1g |

| モモ(脂身つき) | 164kcal | 0.3g | 12.0g |

| ロース(脂身つき) | 358kcal | 0.2g | 31.4g |

| ロース(皮下脂肪なし) | 128kcal | 0g | 5.2g |

同じラム肉でも、モモ肉(脂身つき)とロース(脂身つき)とでは200kcal近く差があることがわかります。カロリーの差は脂質によるもので、モモ肉の脂質量は100gあたり12.0gなのに対し、ロースの脂質量は100gあたり31.4gと約3倍高いです。そのため、同じ部位のロースでも脂身がついているものとないものでは、カロリーに大きな差があります。

※参考:食品成分データベース

ラム肉・鶏肉・豚肉・牛肉でカロリーを比較

ラム肉はほかの肉類と比べてカロリーがどの程度違うのか、鶏肉・豚肉・牛肉とカロリーを比較しました。

| カロリー(100gあたり) | |

|---|---|

| ラム肉(モモ・脂身つき) | 164kcal |

| 鶏肉(モモ・皮つき) | 190kcal |

| 豚肉(モモ・脂身つき) | 171kcal |

| 牛肉(モモ・脂身つき) | 235kcal |

全て脂身つきのモモ肉で比較した場合、ラム肉がもっともカロリーが低いことがわかります。そのため、ラム肉は比較的低カロリーで高たんぱくな食品と言えます。

※参考:食品成分データベース

ラム肉の脂は太る?体内で脂肪になりにくい

ラム肉は、ほかの肉類と比べて太りにくいです。鶏肉や牛肉などよりもカロリーが低いだけではなく、ラム肉の脂肪は体内に残りにくく体脂肪として蓄積しづらいためです。肉によって脂が溶ける温度は異なり、たとえば鶏肉や豚肉の融点は約30〜32℃、牛肉(黒毛和種)の融点は約10〜30℃とされています。それに対し、ラム肉の脂が溶ける温度は約44℃です。人間の体温は36〜37℃が一般的なので、ラム肉を食べても体内で脂が溶けずに排出されやすいという特徴があります。

ただし、ラム肉はいくら食べても太らないというわけではありません。ラム肉の食べ過ぎやタレのつけ過ぎはカロリーの過剰摂取につながるほか、ラム肉以外の食生活が乱れていればラム肉を食べても太る可能性があります。ラム肉はあくまでもダイエット向きの食品であり、痩せる食品というわけではないので、栄養バランスを考えてうまく取り入れましょう。

ラム肉に期待できる健康効果

ラム肉は栄養満点でさまざまな健康効果が期待できます。

ラム肉の健康効果

- 貧血予防

- 動悸・息切れの防止

- 疲労回復

- 血栓や動脈硬化の予防

- 皮膚や粘膜の維持

ラム肉に豊富に含まれる鉄分は、体内に酸素を供給する役割があり、酸素不足による貧血や動悸、息切れなどを防止する効果が期待できます。さらに、ビタミンB6も含まれており、皮膚や血液の生成を助け、口内炎や貧血の防止に役立ちます。ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換するはたらきがあるため、ビタミンB1が豊富なラム肉は疲労回復にも有効です。

また、ラム肉に含まれる不飽和脂肪酸は、血液中のコレステロールや中性脂肪を減少させる作用があります。血液を固まりにくくし、血流を改善する作用もあるため、血栓や動脈硬化の予防が期待できます。そのほか、ビタミンB2は皮膚や粘膜の健康維持につながる栄養素で、ラム肉はビタミンB2も豊富です。

ラム肉はダイエットにおすすめの食材

ラム肉はダイエットにおすすめの食材で、その理由には以下があります。

ラム肉がダイエットに向いている理由

- カロリーが比較的低い

- 脂肪分の融点が高い

- L-カルニチンの脂肪燃焼効果が期待できる

ラム肉のカロリーは肉類の中で比較的低いうえ、脂肪分の融点が高いため人間の体内で溶けにくく吸収されにくいためです。さらに、ラム肉には脂肪燃焼効果が期待できる「L-カルニチン」という成分が豊富です。L-カルニチンの含有量は、牛肉や豚肉よりもラム肉のほうが多いとされています。また、L-カルニチンは体内でも生成される成分ですが、加齢とともに減少する傾向にあるため、年齢とともに痩せにくくなったと感じる方は、ラム肉はおすすめです。

![味付小樽ジンギスカンと自家製ぶた丼 4個セット[各2個]](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/img.prezo.jp/products/1043_8186667e2eabc5a6e312467730.jpg)

ラム肉にデメリットはある?食べ過ぎは注意

ラム肉を食べすぎると体臭がきつくなる可能性があるため注意が必要です。ラム肉に限らず、肉類の食べ過ぎは動物性脂肪の過剰摂取につながります。動物性脂肪を消化する際にアンモニアや硫化水素などが発生し、体臭の原因となります。中でも、ラム肉には独特のにおいがあるので、食べ過ぎると口臭や便のにおいがきつくなりやすいです。また、鮮度の落ちた肉はにおいが出やすくなるため、においを抑えるためには、できる限り鮮度のいいラム肉を食べることが大切です。そのほか、ラム肉は低カロリーだからといって食べ過ぎは体重増加につながるので、食べる量は適量にしましょう。

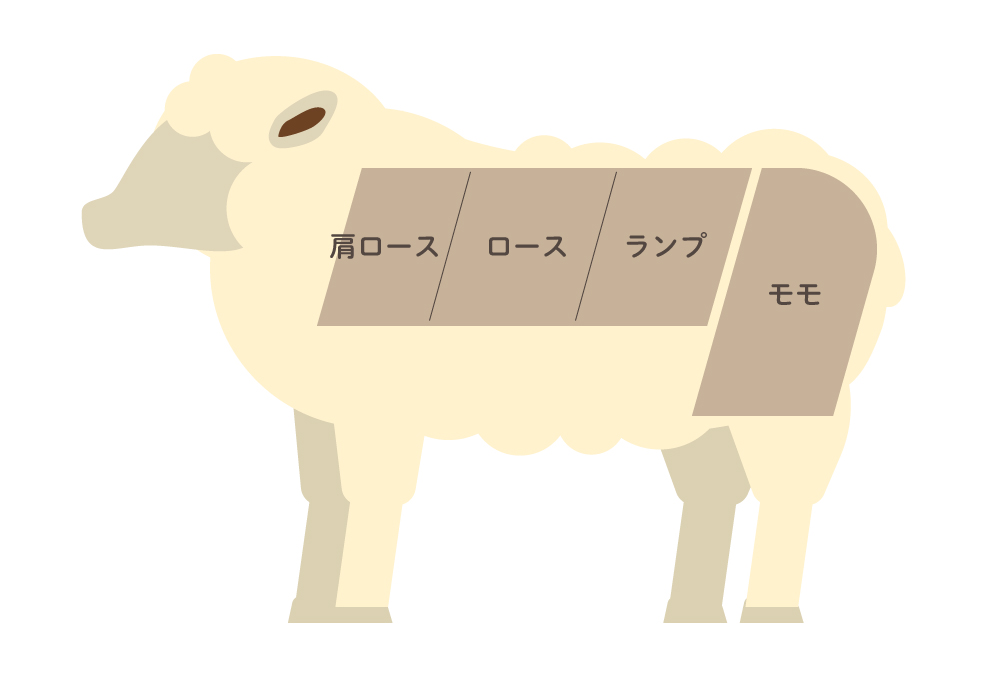

ラム肉の主な部位

ラム肉はいくつかの部位に分けられます。よく食べられる部位には以下があります。

ラム肉の部位

- ラム肩ロース

- ラムロース

- ラムランプ

- ラムモモ

それぞれの部位の味わいや違いについて紹介します。

ラム肩ロース

肩ロースは、背中側の肩の部位です。赤肉と脂肪のバランスがいいことが特徴で、適度な脂がのっておりジューシーな肉汁が楽しめます。首に近い部位なので、ほかのロースと比べて筋肉繊維が細かくやや筋っぽさはあるものの、柔らかくクセも少ないので食べやすいです。ローストや厚切りステーキ、ジンギスカンにして食べられます。

ラムロース

ラムロースは、背中の中でも肩から腰にかけての部位です。サーロインと同様に高級羊肉としても知られ、とてもやわらかい肉質が特徴です。薄切りにしてジンギスカンにするほか、塊のままローストしたりステーキにしたりして食べられます。また、ロースを肋骨ごとカットしたものを「ラムチョップ」とよび、ラムチョップにスライスする前の骨付きロースのことを「フレンチラック(ラムラック)」とよびます。

ラムランプ

ラムランプは、羊の腰〜尻・モモにかけての部位です。モモ肉の一部でありながら、サーロインに隣接する部位で「トップサーロイン」とよばれるほど、モモ肉の中でも特に味がいい部分とされます。クセがなく肉らしい濃厚な味わいで、ジンギスカンやステーキにして食べるのがおすすめです。

ラムモモ

ラムのモモ肉は、しっとりジューシーな赤身肉です。もっとも運動する部位なので脂が少なく淡白な味わいですが、その代わりカロリーが低くヘルシーです。海外ではラウンドステーキとして、健康志向の人に人気があります。ややキメの粗い肉質で筋っぽさは感じられますが、やわらかいので食べやすく、歯ごたえがあるので肉を食べた満足感を得られます。

ラム肉とマトンの違いは?

羊肉にはラム肉のほかにマトン肉があります。呼び方は羊の年齢によって異なり、生後1年未満の子羊の肉が「ラム」、生後2年以上の羊の肉が「マトン」です。年齢がわからない場合は、永久歯が1本も生えていないものをラム、永久歯が2本以上生えている羊をマトンと区別します。ちなみに、生後1年以上2年未満の羊肉は「ホゲット」と言います。ラム肉とマトン肉の違いは次のとおりです。

| ラム | マトン | |

|---|---|---|

| 区別方法 | 生後1年未満 または永久歯がない |

生後2年以上 または永久歯が2本以上 |

| 味わい | クセが少ない やわらかい肉質 |

独特なくさみがある 弾力があり固めの肉質 |

| カロリー(モモ・脂身つき) | 164kcal(100gあたり) | 205kcal(100gあたり) |

ラム肉は淡白な味わいですが、クセが少なくやわらかい肉質で食べやすいことが特徴です。マトン肉は羊特有のにおいを強く感じられますが、脂がのって濃厚な旨みを感じられ、インパクトのある味わいです。ラム肉と比べるとマトン肉の流通量は少なく、ジンギスカンや加工用としてよく用いられます。栄養成分に大きな違いはありませんが、モモ肉(脂身つき)のカロリーはラム肉のほうが低いです。

※参考:食品成分データベース

ラム肉は精力増強にもつながるって本当?

ラム肉は精力増強につながると言われることがありますが、明確な根拠はありません。ラム肉が精力増強につながると言われるようになったのは、亜鉛が関係していると考えられます。亜鉛は男性ホルモンのひとつ「テストステロン」の分泌量を増加させるはたらきが期待できます。

テストステロンは身体の健康に関係する物質で、テストステロンが増えることで間接的に精力が増強し、ED(勃起不全・勃起障害)の改善につながるのではないかとされるのです。しかし、亜鉛が精力増強につながるかどうかは明確に明らかになっていません。ラム肉は亜鉛が豊富なので亜鉛不足な人におすすめの食材ですが、精力増強の効果は期待しすぎないように注意しましょう。

ラム肉を使ったおすすめ料理

ラム肉を使ったおすすめ料理には以下があります。

ラム肉の料理

- ステーキ

- スパイス焼き

- カレー

- 角煮

- アヒージョ

- ジンギスカン

ラム肉は幅広い料理に使えます。ステーキやスパイス焼きといった焼き料理のほか、カレーや角煮、アヒージョといった煮込み料理にしてもおいしく食べられます。中でもジンギスカンはラム肉料理の中でも定番で、ホットプレートで焼いたり、バーベキューとしてグリルで焼いたりするのもおすすめです。食べ方は自由なので、ぜひいろんなラム肉料理をお試しください。

まとめ

ラム肉は栄養豊富なうえ、低カロリーで高たんぱくな食品です。貧血予防や疲労回復、皮膚・粘膜の健康維持などの健康効果が期待でき、低カロリーなのでダイエットにも向いています。ラム肉の食べ方はステーキやジンギスカン、カレーなど多様でおいしく食べられるので、健康・ダイエット目的にもぜひラム肉を取り入れてみてはいかがでしょうか。