北瑞穂(きたみずほ)は高アミロースの新しい北海道米!食事制限にいいって本当?

米の一大生産地として躍進する北海道。近年は「ゆめぴりか」「ふっくりんこ」など“もっちり”としたおいしさが人気の銘柄が全国的にも知られるようになりました。その北海道で栽培されるお米で、店頭ではほとんど見られない銘柄の「北瑞穂」(きたみずほ)をご存知でしょうか?

本記事では、北海道米の希少な銘柄「北瑞穂」の特徴を紹介します。

制作協力:「市川農場」代表・市川範之さん

この記事で分かること

- 北瑞穂は北海道の産地品種銘柄に認定された“うるち米”

- 北瑞穂のルーツはインディカ米系であっさりとしたお米

- 高アミロース米だから血糖値の上昇や消化が緩やか

- 食事制限や食事療法の主食として注目されている

お米の一大産地に躍進中の北海道

現在、日本全国で栽培されているうるち米の産地品種銘柄は、約320種類(令和5年産米の農産物検査結果等・農林水産省)。そして栽培する地域の特性や気候変動などの栽培環境、また、消費者の嗜好に合わせたお米の品種が次々と交配・育成されています。そのなかには、私たち一般消費者の目には触れていない品種が数多くあります。

お米の新たな品種が誕生し新銘柄として食卓に上がるまでには、交配から育成までだけでも何年もかかります。そして新品種のお米は、農林水産省に銘柄認定に申請をしたのち、産地品種銘柄に認定されてはじめて、私たちの食卓に届きます。

令和5年度に栽培された主食用米のうち、北海道の産地品種銘柄に認定された「うるち米」は約20銘柄。そのひとつが「北瑞穂」(きたみずほ)です。

北瑞穂(きたみずほ)ってどんなお米?

北海道でお米の研究開発をおこなう機関は何カ所かあり、「北瑞穂」(きたみずほ)は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センターが開発したお米です。

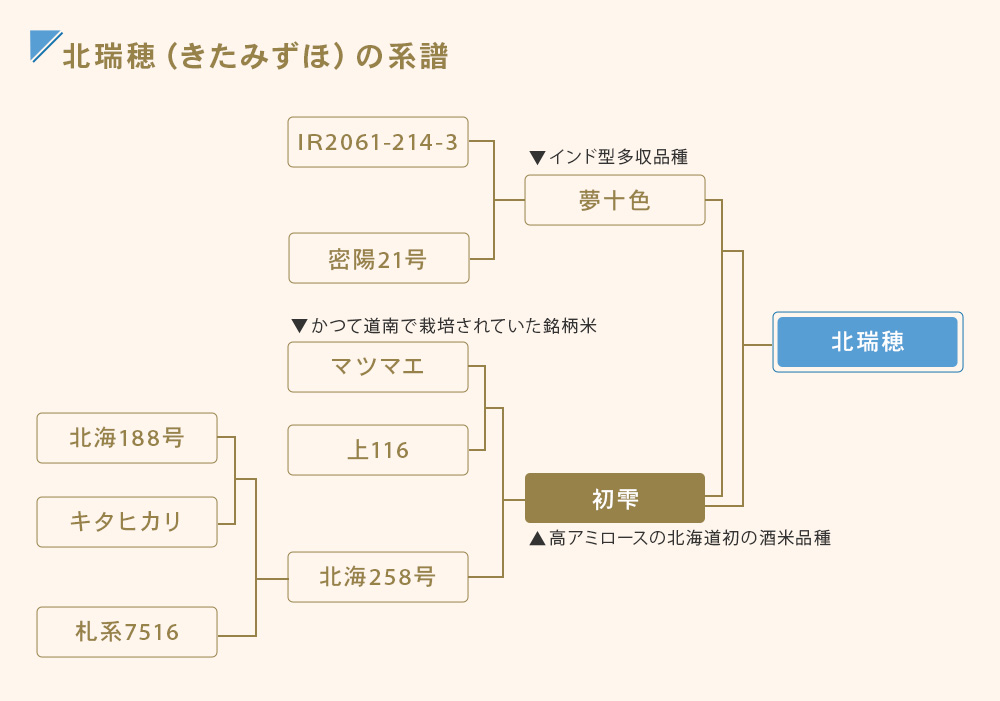

「北瑞穂」のルーツは、1980年代に北陸農業試験場で交配・育成し2000年に産地品種銘柄の認定を受けた「夢十色」(ゆめといろ)というインディカ米系の品種と、1998年に北海道で初めての酒米用のお米として産地品種銘柄登録された「初雫」(はつしずく)。この2品種を掛け合わせて誕生しました。

北瑞穂の誕生は、いつ?

「北瑞穂」(きたみずほ)の育成がスタートしたのは、“米粉”が日本で最初に注目され始めた頃。2005年頃には主食用のお米の稲が数年ぶりに豊作になった一方、世界ではエルニーニョ現象の発生による異常気象を背景に干ばつが起き、穀物不足が懸念されていました。

このため、改めて日本国内のお米の利用価値に注目する動きが活発に。日本各地で新たなお米の利用方法が研究され、その中で米粉を使った料理やパン・お菓子作りに取り組む動きが盛んになり、2009年には「米穀の新用途への利用を促進に関する法律」が施行されました。

お米の新しい利用方法や新品種の開発が進むなか、約8年もの歳月をかけて育成し2014年に産地品種銘柄として登録されたのが「北瑞穂」です。

「北瑞穂」は産地品種銘柄に認定された当初、おもに麺類に適した米粉用の品種として注目を浴びました。米粉の用途別基準が制定され、2017年に農林水産省が「米粉の用途に応じた主な米粉用米品種の特性」をリリースした際、「北瑞穂」は、北海道での栽培に適した品種のなかで麺類に適した米粉として紹介されています。

<時系列>

- 2003年:北農研で交配をスタート

- 2010年:新品種候補として「北海315号」の系統名で北海道の奨励品種に供試

- 2013年:「市川農場」が「北瑞穂」として農林水産省に産地品種銘柄を申請

- 2014年:「北瑞穂」が正式に品種として登録される

北瑞穂が産地品種銘柄に登録された背景

北海道農業研究センター(略称:北農研)が「北海315号」を開発し、品種登録されたのが2010年のこと。しかし、これはあくまで“イネの品種”として。「北瑞穂」ブランドの“お米”としての生産・販売には、北海道旭川市のとある農場が大きく関わっていました。

農林水産省の認定を受けて、初めて銘柄を名乗れる

「北海315号」としてイネの品種登録をしただけでは、ブランドや銘柄として全国に流通させることはできません。米穀検査に合格し「産地品種銘柄」として、農林水産省の指定を受ける必要があります。

実はこれ、とてもハードルの高いことなのです。

栽培に関する然るべきデータの提出や専門家からの意見、収量や今後の作付け展開などを細かくプレゼンテーションする必要があります。すべての問題がクリアされ、合格して初めて、産地・品臭・生産年の証明が取得でき、それらの情報を表示して販売できるようになります。これらの難しさもあって、北農研が品種登録をしたのち、「北瑞穂」の産地品種銘柄認可のための申請を実際におこなう組織があらわれませんでした。そこにひと役買って出たのが、試験栽培から携わっていた「市川農場」代表の市川範之さんです。

旭川の「市川農場」が食の未来を見据えて、個人で申請

北海道の中央、旭川市の西神楽地区で三代に渡って米作りを営んできた「市川農場」。同農場ではこれまでに、北農研からの依頼を受けて、いくつかの新品種の育成試験(試験栽培)を担ってきました。近年注目を集めている「ゆきさやか」も、そのひとつです。お米は一年に一度の収穫。土壌を整え、イネを植え、育てて刈り取る。その結果を見極めて、また翌年にチャレンジするの繰り返し。育成試験は、時間も労力もかかる大変な作業なのです。

2011年(平成23年)は0.5ha、2012年(平成24年)が2ha、2013年(平成25年)が4haと作付面積が順調に伸びていたことに加え、麺やパスタなどの米粉加工以外にも、“お米”としての可能性にも気付いていたという市川さん。「北海道米の新しい形になるかもしれない」と、個人の立場で産地品種銘柄を申請しました。

栽培者である「市川農場」が考える、北瑞穂の機能性

当時は農業団体や組合での申請が主流であったなか、「市川農場」代表の市川範之さんが個人の立場で申請。農林水産省の会議にも出席し、栽培データや経験を交えて「北瑞穂」についての説明を行ったのだそう。

米粉の加工に適した高アミロース米の同品種は、これまでマロニータイプの麺やパスタに加工されてきました。しかし、米粉100%でも小麦粉のコシ以上の食感があることから、外食産業からの問い合わせが多数寄せられてることを紹介。また、申請のもう1つの理由として「北瑞穂」が持つお米の機能性にも触れました。

消化酵素が作用しにくい高アミロース米は、消化が緩やかに進みます。高アミロース米である「北瑞穂」も同様で、時間をかけて消化が進むということは、血糖の上昇も緩やかになるというわけです。急な血糖上昇が引き金になるインスリンの分泌も抑えられると考えられており、満腹感がより長く続くというメリットもあるため、糖尿病患者の食事制限・改善にも有効活用ができるのではないかと提案。美唄や新篠津、岩見沢、奈井江でも試験栽培が進められており、今後のさらなる普及と、良食味と評価が高まっている北海道米に、このような機能性のお米を加えることで北海道米の向上に繋がるという点が評価され、満を持して「北瑞穂」の名が産地品種銘柄に認定されました。

北瑞穂(きたみずほ)の名前の由来

名付け親であり、産地品種銘柄の申請を行った「市川農場」代表の市川範之さんによると、古事記や日本書紀がヒントになったのだそう。瑞穂は「みずみずしい稲の穂」を表す言葉であり、古事記や日本書紀でも「みずほ(瑞穂)の国」は、実り豊かな国を意味する日本国の美称として用いられています。

日本のお米の歴史と文化を発信したいという想いを込めて、北海道で誕生した品種なので「北」を加えて「北瑞穂」(きたみずほ)と名付けたそうです。

北瑞穂は、なぜ希少米?

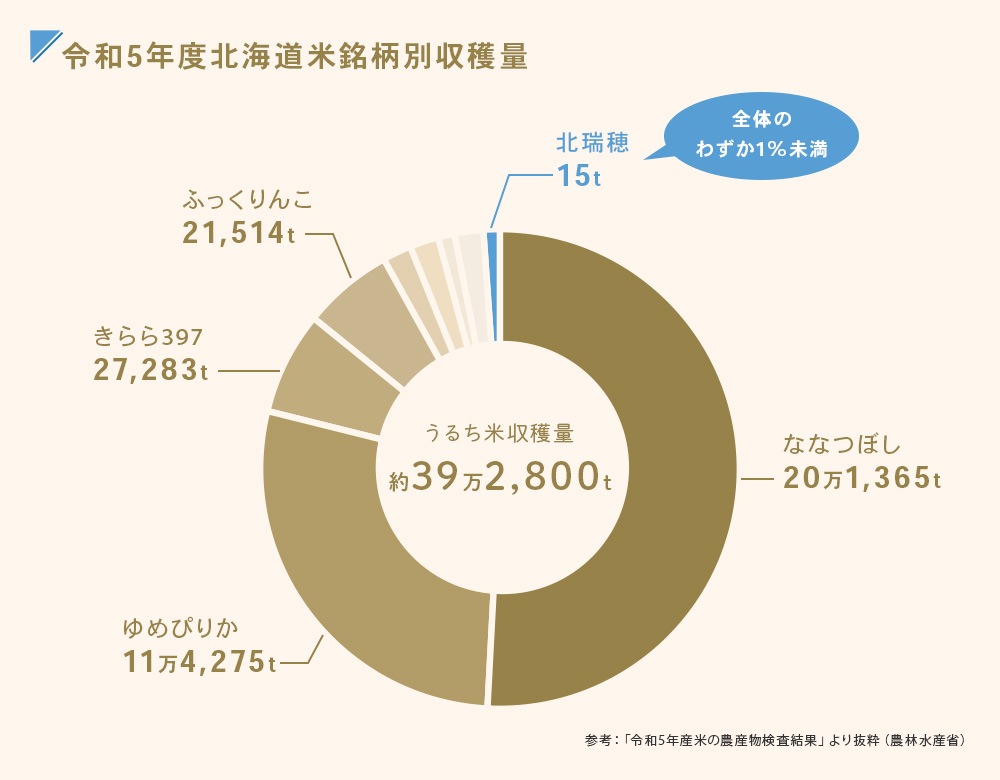

令和5年度、北海道では、約39万2,800トンのうるち米が収穫されています。そのうち、「北瑞穂」(きたみずほ)の収穫量は15トン。現在のところ、北海道産米収穫量第1位の「ななつぼし」の約20万1,300トンと比較しても、その1%にも満たない収穫量です。このため、まだ限られたところでのみ販売しています。

収穫量が圧倒的に少なく、市場ではなかなかお目にかかれない点が希少米といわれる理由のひとつです。

| R5年度北海道米銘柄別収穫量 | |

|---|---|

| 北海道の産地品種銘柄 | 生産量(t) |

| ななつぼし | 201,365 |

| ゆめぴりか | 114,275 |

| きらら397 | 27,283 |

| ふっくりんこ | 21,514 |

| えみまる | 7,534 |

| おぼろづき | 5,927 |

| きたくりん | 5,449 |

| そらゆき | 3,036 |

| ほしのゆめ | 1,336 |

| さんさんまる | 1,217 |

| 大地の星 | 1,074 |

| 雪ごぜん | 904 |

| あやひめ | 632 |

| ゆきさやか | 534 |

| ほしまる | 339 |

| ゆきひかり | 315 |

| 彩 | 81 |

| ゆきむつみ | 22 |

| 北瑞穂 | 15 |

| 雪の穂 | 0 |

| ゆきのめぐみ | 0 |

精米としての「北瑞穂」

「北瑞穂」(きたみずほ)の大きな特徴のひとつは、そのルーツにあります。インディカ米系の「夢十色」を交配したことからわかるように「北瑞穂」にもインディカ米の特徴があげられます。

タイ米をはじめとするインディカ米系のお米は、炊き上げたとき、水分が少なく、パラパラとしているのが特徴です。また、粘り気はなく、さっぱりとした食味の特徴も受け継いでいます。

うるち米であっさりした食味のお米として知られる代表格にはササニシキがありますが、「北瑞穂」は炊き上げたとき、さらにパラパラもしくはホロホロとしており、よりさっぱりとした食味のお米といえるでしょう。

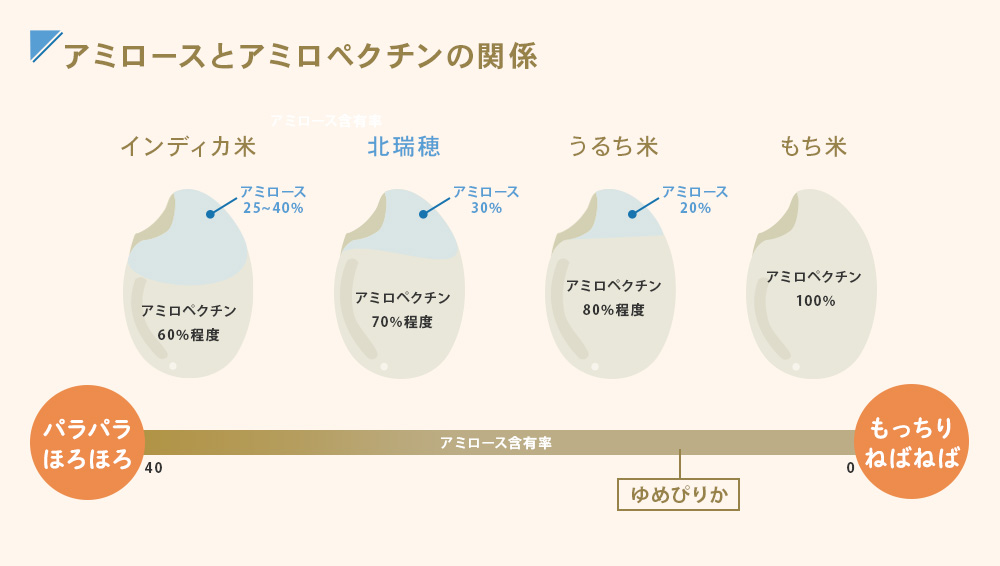

北瑞穂は、なぜさっぱりした食感?

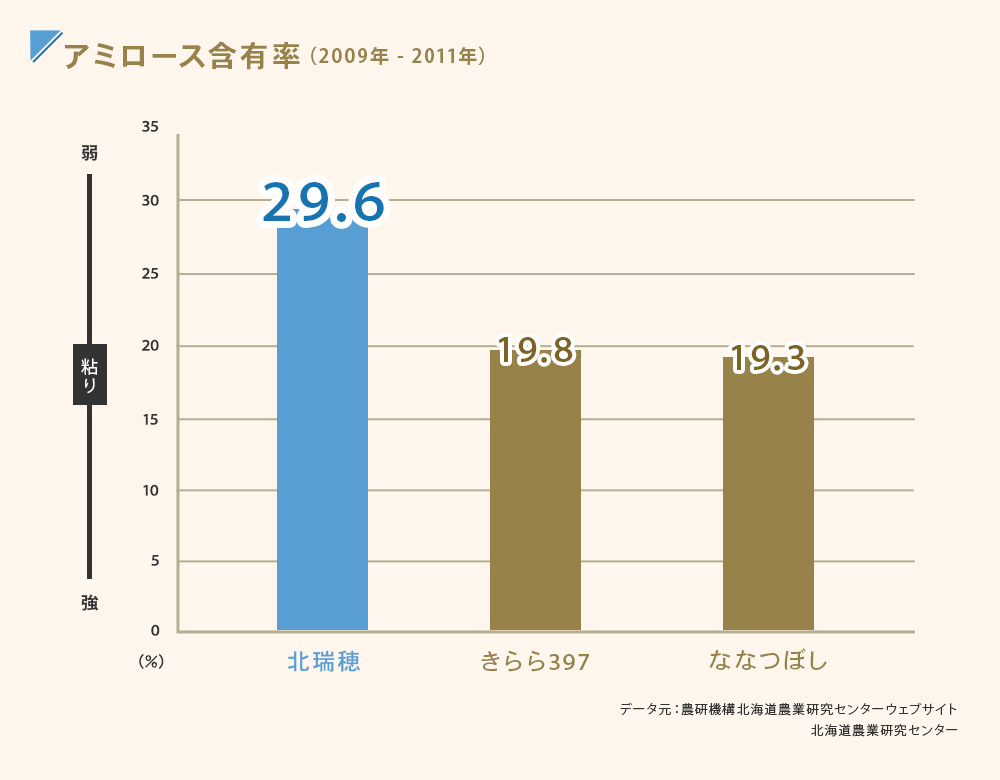

インディカ米系のさっぱり、パラパラ食感の特徴は、お米に含まれる2種類のでんぷんの割合に起因します。お米には2種類のでんぷん「アミロース」と「アミロペクチン」が含まれており、「北瑞穂」(きたみずほ)の特徴は、日本国内で栽培されている産地品種銘柄のなかで「アミロース」の割合が特に高く、約30%も含まれているところです。

お米は「高アミロース米」「低アミロース米」といわれることもあり、でんぷんのアミロースが含まれる割合によって、食感や食味が異なります。

「高アミロース米」は、でんぷんのアミロースの割合が25%以上、「低アミロース米」は3%〜7%程度。例えばアミロースの割合が最も低いお米は「もち米」で、でんぷんのほとんどがアミロペクチンです。

一般的に多くのうるち米に含まれる「アミロース」は20%程度といわれているので、「北瑞穂」のアミロースの割合の高さがわかります。

一方で、「低アミロース」、つまり“アミロペクチンの割合が高い”お米は、アミロペクチンの水と熱を加えると粘りが出て糖化しやすい性質からもっちりとして甘みを感じやすい特徴があります。このため、高アミロース(アミロペクチンが低い)米は、粘りが少なく甘みの少ないさっぱりとした食感と食味になります。

北瑞穂はどんな食べ方・料理に向いている?

「北瑞穂」(きたみずほ)を炊き上げたときのご飯は、パラパラ、ほろほろとしています。食べてみると、玄米の食感にもやや似て、噛むほどにおいしさがじんわりと甘みを感じてくるようなクセになる噛み応えのごはんです。

白米ごはんとして食べる場合は、好みによってはやや多めの分量の水で炊いたり、もっちり系のお米と一緒に炊いたりするほか、リゾットやおかゆにして食べてもよいでしょう。

また、「北瑞穂」の特徴をそのまま生かし、チャーハンやピラフにすると、簡単にパラっとした食感に仕上げられるほか、ベタつかないため調理も簡単です。「北瑞穂」の冷ごはんからでも少ない油でチャーハンを作りやすいほか、ピラフも油を少なめにしてもごはんの粒がくっつきにくいので、よりヘルシーにあっさりとした口当たりに仕上がります。

このほか、最近人気のスパイス料理にも適しており、ルーカレーや、インドやネパールなどのスパイス料理、いわゆるスパイスカレーにもおすすめです。

「北瑞穂」は、現地で食べられているバスマティライスやジャスミンライスなどのインディカ米にやや似た質感で、カレーなどをかけてもごはんが水分を吸い過ぎません。さらっとした食感のごはんと食べると、カレーなどのルーやスープそのものの味をストレートに感じ、バスマティライスなどの香りが苦手な方も、お好みの水加減で炊き上げた「北瑞穂」と一緒に食べるとスパイス料理を本格的に楽しめます。

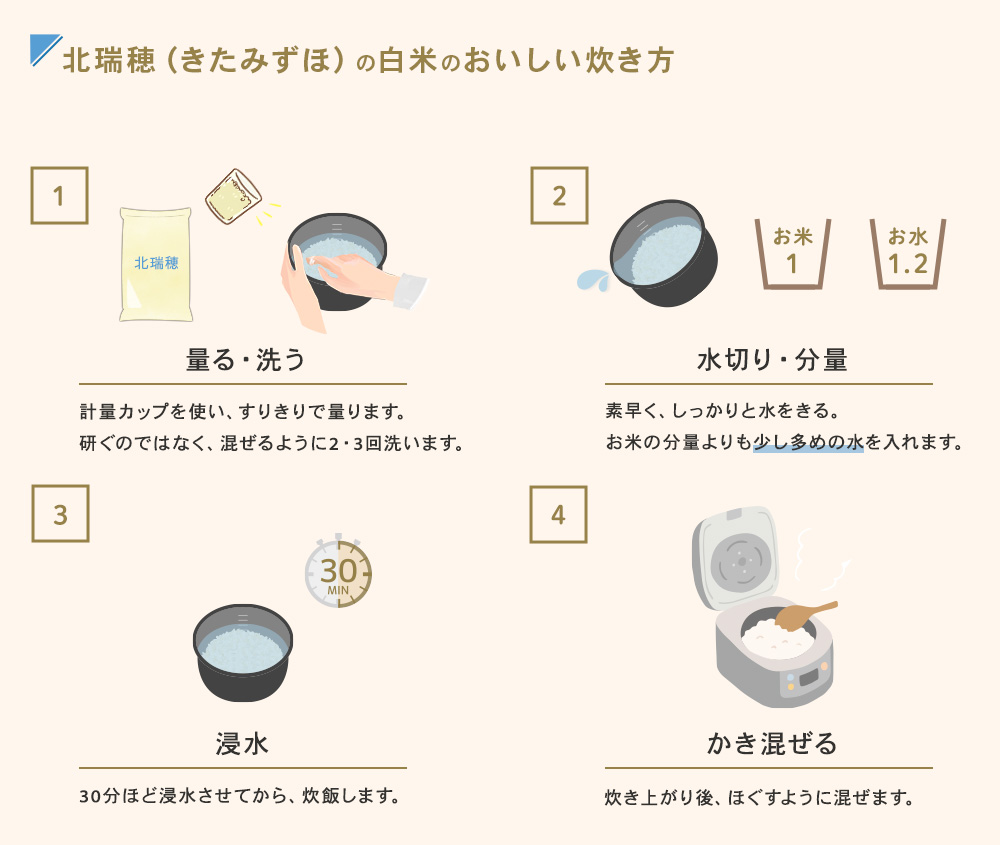

- 計る・・・計量カップで擦り切る

- 洗う・・・混ぜるように軽く2〜3回洗う

- 素早く水を切る・・・正確な水加減にするため水分を切る

- 水を入れる・・・お米を測った計量カップで少し多めの水を入れる

- 浸水・・・30分ほど浸水させる

- 炊き上がったらほぐす・・・切るように優しくほぐす

市川農場さんに聞いた!ワンポイントアドバイス

北瑞穂は、一般的なうるち米よりもパラパラとした高アミロース米です。リゾットや雑炊などに使用するのがおすすめですが、白米として炊くときは水加減を少し多めにするとちょうど良いです。

北瑞穂は、食事制限や食事療法に向いている?

近年、話題になっている世界的なグルテンフリー食への注目度や小麦アレルギーの問題などに加え、日本国内ではおいしさの観点からもお米の存在が注目されつつあります。

また、コロナ禍以降、家庭での食生活を通した健康な食事を意識する人が増えるなか、ダイエットをしたい人や、健康食としてさまざまな世代から再評価されつつあるのが「高アミロース米」です。

高アミロース米「北瑞穂」、注目すべきは“緩やかな消化”

「北瑞穂」(きたみずほ)などの「高アミロース米」をアミロースとアミロペクチンの分子構造でみると、アミロースが多いお米は、消化がゆっくりと進むことがわかります。

分子構造の先端から作用していく人間の消化酵素は、複雑に枝分かれした分子構造(先端が多い)「アミロペクチン」に対して作用が多くなるので、消化が早く進みます。ところが、アミロペクチンに比べ、分子構造で先端の数が少ない「アミロース」は、消化酵素が作用する個所も少ないため、消化が緩やかに進みます。

時間をかけて消化が進む場合、血糖値の上昇が緩やかで、食欲を刺激する可能性があるインスリンの分泌が抑えられ、満腹感がより長く続きます。その結果として、食べ過ぎを防ぐことが期待できます。また、玄米ごはんにも似た食感でよく噛んで食べることからも満腹感を得られやすくなります。

このような特徴から、ダイエットのほか、消化・吸収が緩やかな糖質の摂取方法などにフォーカスした“スローカロリー”の考え方など、栄養の摂取方法という観点からも、高アミロース含有率の「北瑞穂」は、腹持ちがよく、血糖値の上昇が緩やかな注目すべきお米といえるでしょう。

| 北瑞穂を食した時の血糖値の変化 |

|||

|---|---|---|---|

| 日時 | 朝の血糖値 | 昼の血糖値 | 夜の血糖値 |

| 4月1日 | 152mg | 180mg | 210mg |

| 4月2日 | 147mg | 160mg | 180mg |

| 4月3日 | 136mg | 170mg | 220mg |

| 4月4日 (1日目) |

82mg | 95mg | 139mg |

| 4月5日 (2日目) |

88mg | 80mg | 76mg |

| 4月6日 (3日目) |

100mg | 98mg | 76mg |

| 4月7日 (4日目) |

104mg | 95mg | 78mg |

北瑞穂のもうひとつの特徴

高アミロース米として「北瑞穂」が健康志向のご飯として期待される一方、米粉として麺類用にも適しているほか、特別な性質を生かした特許技術を農研機構食品総合研究所(茨城県つくば市)が開発しました。それが「米ゲル」です。

スイーツなどにゼリー状のとろみをつけることができる「米ゲル」は、高アミロース米でのみ可能な技術だそう。つまり高アミロース米「北瑞穂」だからこそ応用できる技術です。

例えば「北瑞穂」に「米ゲル」の技術を使うと、増粘安定剤などの添加物を使わずにアイスクリームを製造することができるそうです。スイーツにも利用できる「北瑞穂」のポテンシャルは、食の多様性にさらに大きく貢献できるといえます。

まとめ

人生100年時代を迎え、若い世代からお年寄りまで、これまで以上に食生活にフォーカスした健康的な暮らしに注目する人が増えているようです。北の大地、北海道で育つ高アミロース米「北瑞穂」は、健康食として、また、食の多様性を楽しむ選択肢のひとつとして、これから私たちの暮らしの中でも身近な存在になっていく可能性がある銘柄です。