とろろの栄養素と健康効果・効能とは?効率的な食べ方や山芋と長芋の違いも紹介

山芋をすりおろして食べる「とろろ」。とろろには食物繊維をはじめとするさまざまな栄養成分が含まれており、栄養価の高い食品です。消化吸収を助けたり、血糖値の急激な上昇を抑えたり、便秘やむくみの解消に役立ちます。また山芋には種類があり、自然薯や長芋など種類によって味わいやカロリーが異なるので、とろろをおいしく食べる際はそれぞれの違いを把握しておくことが大切です。

こちらの記事ではとろろの栄養素と健康効果、効率よく栄養を摂取する食べ方、山芋と長芋の違いを解説しています。

- とろろのカロリーは1食あたり約75kcal

- 自然薯よりも長芋の方が低カロリー

- とろろは便秘やむくみ解消に役立つ

- 生のまま食べると栄養を損なわずに摂取できる

- とろろに直接的なダイエット効果はない

この記事でわかること

とろろの栄養素・カロリー

とろろ(山芋)の1食あたりのカロリーは75kcalです。三大栄養素は炭水化物が16.42g、脂質が0.12g、タンパク質が2.83g含まれています。糖質量は14.92gあり、低脂質で炭水化物(糖質)の量が多いことが特徴です。そのほか、とろろには以下の栄養成分が含まれています。

注目すべきとろろの栄養成分

- アミラーゼ

- ジアスターゼ

- コリン

- サポニン

- 食物繊維

など

「アミラーゼ」や「ジアスターゼ」はでんぷん分解酵素の一種で、消化を助けたり栄養の吸収を高めたりするのに役立ちます。さらに、高血圧の予防につながる「コリン」や血栓の生成を抑えるはたらきがある「サポニン」、腸内環境を整える「食物繊維」が豊富です。また、ナトリウムやカリウム、ビタミンB1、ビタミンB6などの栄養成分も含まれており、栄養価の高い食品です。

とろろの健康効果・効能

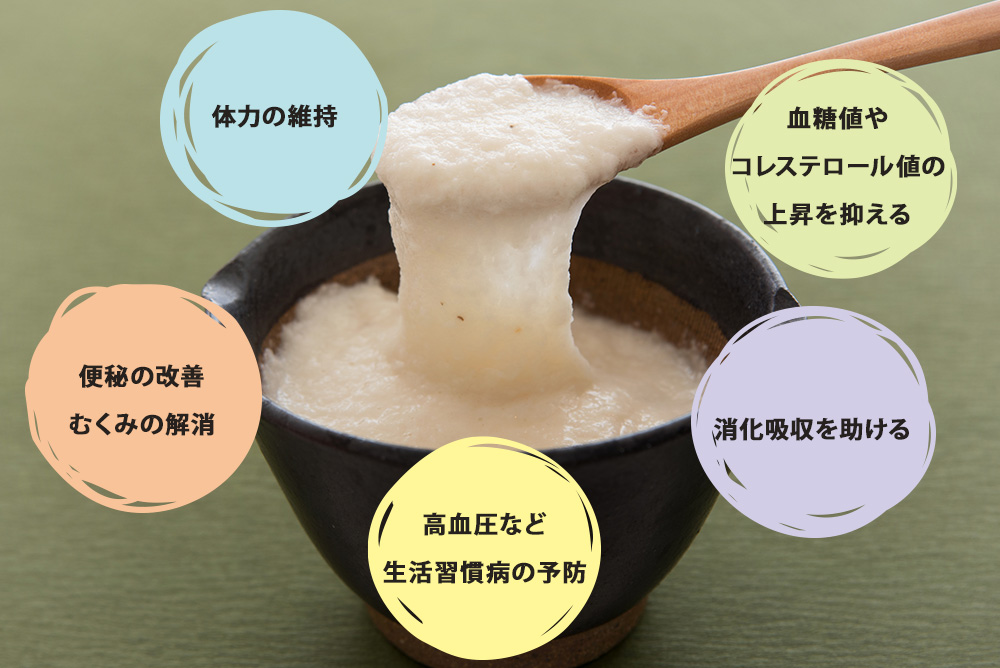

とろろを食べることによる代表的な健康効果は次の5つです。

とろろの健康効果・効能

- 消化吸収を助ける

- 血糖値やコレステロール値の上昇を抑える

- 高血圧など生活習慣病の予防

- 便秘の改善・むくみの解消

- 体力の維持

ここからは、それぞれの健康効果について詳しく解説します。

1.消化吸収を助ける

とろろにはでんぷん分解酵素の「アミラーゼ」や「ジアスターゼ」が豊富に含まれています。でんぷん分解酵素には、消化を助けて栄養の吸収を効率化させる効果が期待できます。さらに、新陳代謝を活発にすることで、疲労回復や体力向上にも効果的です。

アミラーゼやジアスターゼは熱に弱いという特徴があり、加熱すると分解酵素のはたらきが失われるため注意が必要です。山芋を食べる時はとろろにしたり千切りにしたりして、生のまま食べることをおすすめします。

2.血糖値やコレステロール値の上昇を抑える

とろろには「レジスタントスターチ」と呼ばれるでんぷんの一種が含まれています。レジスタントスターチは血糖値の上昇を緩やかにするはたらきがあります。

さらに、小腸の中で消化吸収されずに排出されるという食物繊維と似た作用もあり、血中コレステロールや中性脂肪の上昇を抑えるのにも役立つ成分です。 このことから、糖尿病や高脂血症のリスクを減らす効果が期待されています。レジスタントスターチは熱に弱いので、生で食べる方が栄養を逃さず摂取することが可能です。

また、とろろに含まれている「サポニン」という成分は水に溶けると発泡する特徴があり、泡には脂質を溶かす作用を持ちます。余分な脂質の吸収を抑えることができるため、血栓の生成を抑制したり、過酸化脂質の蓄積を抑えたりする強い抗酸化作用が期待できます。

3.高血圧など生活習慣病の予防

とろろは高血圧など生活習慣病の予防にも効果が期待できます。とろろに含まれている「コリン」は、脂質の代謝を向上させることでコレステロール値を下げ、高血圧の予防につながる成分です。そのほか、コリンが材料となって生成される物質「レシチン」は、血栓を溶かしたり細胞膜を活性化させたりするはたらきがあり、肝臓細胞の活性化により肝機能の向上が期待できます。

4.便秘の改善・むくみの解消

とろろには、便通をよくすることで知られる「食物繊維」が豊富です。食物繊維は、水に溶けて腸内で糖の吸収スピードを抑える「水溶性食物繊維」と、便の量を増やして腸を刺激し便通を促す「不溶性食物繊維」の2種類があります。とろろは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がバランスよく含まれていることが特徴で、便秘の改善に効果的な食品です。

また、ミネラルの一種「カリウム」は、体にある余計な水分と塩分を排出するはたらきがあり、足や顔のむくみ解消に役立つ栄養成分です。山芋をはじめ生野菜に含まれていることが多く、生で食べる「とろろ」であれば、効率よくカリウムを摂取することができます。

5.体力の維持

山芋(とろろ)を食べるとスタミナがつくと言われています。山芋はビタミンB群が豊富で、ビタミンB群は糖質や脂質をエネルギーに変換するのに必要な栄養成分です。ビタミンB群が不足するとエネルギーをうまく作り出せず、体力の低下につながります。山芋はエネルギーの源である糖質とビタミンB群を同時に摂取することから、スタミナがつくと言われています。

また、山芋はホルモンの一種「DHEA」の体内量を増やす食品です。DHEAは男性ホルモンの一種「テストステロン」の生成を助け、筋力を維持するはたらきがあります。そのため、日々の食事に山芋を取り入れることで、体力や健康の維持につながります。

とろろにダイエット効果はある?

結論から言うと、とろろに直接的なダイエット効果はありません。しかし、ダイエット中に不足しやすい栄養素を補うのに役立つ食品です。ダイエット中は食事制限によって便の量が減り、便秘になりやすいです。とろろには食物繊維が含まれているので、ダイエット中にとろろを食べると便秘の解消や便秘予防につながります。芋類なのでどうしても糖質量は多いですが、さつまいもよりも糖質が少ないのでダイエット中でも適度に取り入れるのが望ましいです。

とろろの栄養を効率よく摂取する方法

とろろに含まれる栄養成分のなかには、熱に弱いものもあります。とろろの栄養を効率よく摂取するためには、食べ方を工夫することが大切です。

とろろの合理的な食べ方

- 生のまま食べる

- 皮ごと食べる

ここからは、それぞれの食べ方について理由を解説します。

1.生のまま食べる

とろろ(山芋)は生のまま食べた方がいいです。通常、芋類はでんぷんを多く含んでおり、生のまま食べると消化や吸収が悪くお腹を壊すことがあります。そのため、芋類は加熱調理して食べるのが一般的です。

しかし、とろろにはでんぷんを分解する酵素が多く含まれていることから、生で食べてもお腹を壊しにくいです。

また、山芋に含まれるアミラーゼやジアスターゼ、レジスタントスターチは熱に弱いという特徴があります。加熱すると消化を助けるはたらきや血糖値の上昇を抑えるはたらきが弱まるため注意しなければなりません。さらに、山芋はすりおろすことで細胞が破壊されてでんぷん分解酵素のはたらきが強まることがわかっています。そのため、とろろは生のまま食べた方がそれぞれの栄養を効率よく吸収できます。

2.皮ごと食べる

皮ごと食べるのもとろろの効率的な食べ方です。山芋の皮にも栄養が含まれており、皮ごと食べることで栄養を余すことなく摂取することができます。長芋本来の風味も味わえると同時に、山芋のぬめりを気にせず調理しやすいのもメリットです。

とろろのおいしい食べ方

とろろの代表的な食べ方には以下があります。

とろろのおいしい食べ方

- とろろご飯

- とろろ蕎麦

- マグロの山かけ

- 納豆とろろ

- 月見とろろうどん

など

とろろはおろし金などを使って山芋をすりおろして作りますが、おろし金よりもすり鉢を使うと、口当たりがなめらかなとろろを作れます。また、調理する際はすりおろす前に5〜10分ほど酢水につけておくと変色や手のかゆみを防げます。ただし、水につけるとぬめりが出てすりおろしにくくなるので、とろろにする場合は酢水や水につけず、変色する前にすばやくすりおろすのがポイントです。

ネバネバ成分は体にいい?とろろ・オクラ・納豆の食べ合わせ

「ネバネバは体にいい」と耳にしたことがある方は多いかと思います。とろろやオクラ、納豆、めかぶなどの食材に含まれるネバネバ成分は、主に水溶性食物繊維(多糖類)によるものです。水溶性食物繊維は水に溶けるとヌルヌルする粘性を持っています。ネバネバの主な効果・効能には以下があります。

ネバネバの効果・効能

- 便秘や下痢の改善

- 胃の粘膜を保護

- 血糖値の上昇を抑制

- コレステロール値の上昇を抑制

など

オクラに含まれているネバネバ成分は、「ペクチン」と呼ばれる水溶性食物繊維です。コレステロール値や血糖値の上昇を抑えてくれるほか、胃の粘膜を保護して腸内環境を整えてくれます。納豆のネバネバは、「ポリグルタミン酸」と呼ばれる成分です。ビタミンB2がゆで大豆の約7倍も含まれているほか、ビタミンB1やビタミンE、タンパク質なども豊富です。

また、山芋(とろろ)のネバネバ成分は「マンナン」と呼ばれる成分で、胃の粘膜を保護して消化吸収を助けてくれます。いずれも旬の時期にかかわらず一年を通して手に入れることができ、食べ合わせもよく一度に多くの栄養を摂取することができます。

とろろを毎日食べると危険って本当?

とろろを毎日食べても危険性はありません。栄養豊富なので、日々の食事に取り入れた方がいい食品です。

ただし、とろろは芋類なので糖質を摂り過ぎないように注意が必要です。たとえば、とろろごはんと一緒に副菜としてカボチャなど糖質量が多い食品を食べると、糖質の過剰摂取につながる可能性があります。著しい健康被害になるとは考えにくいですが、糖質の過剰摂取は肥満につながる可能性があるため、献立には注意しましょう。

また、とろろを毎日食べたからといって、必ずしも健康になれるわけではありません。あくまでも栄養価の高い食品として考え、ほかの食品も組み合わせて栄養バランスの整った食事を心がけましょう。

とろろ(山芋)の種類

とろろは山芋をすりおろしたものです。山芋とはヤマノイモ科の芋類の総称を指すもので、正確に言えば「山芋」という名前の野菜はありません。里で取れる「里芋」に対して、山に自生する芋のことを「山芋」と呼ぶようになったと言われています。

ヤマノイモ(山芋)の種類

- 自然薯(じねんじょ)

- ダイジョ

- 長芋

- イチョウイモ・大和芋

植物分類的に言えば、自然薯は「ヤマノイモ科ヤマノイモ属ヤマノイモ種」に分類されます。そのうち長芋は「ナガイモ群」、イチョウ芋は「イチョウイモ群」などの個別種に属します。ここからは、それぞれの種類について深掘りして紹介します。

1.自然薯(じねんじょ)

自然薯は日本原産の天然種です。細長い形をしており、長さは60cm〜1mになります。ほかの種類と比べて水分量が少ないことから強い粘り気が特徴で、すりおろしてとろろにして食べられることが多いです。また、収穫までに3〜4年ほどかかり、掘り出すのに苦労することから天然の自然薯はほとんど市場に出回りません。現在、市場に出回っている自然薯のほとんどが栽培品です。

2.ダイジョ

ダイジョは東南アジアを原産とする山芋で、「台湾山芋」「沖縄山芋」などとも呼ばれます。アフリカや熱帯アジア、ラテンアメリカなどの広い地域で主食として食べられています。日本でも沖縄をはじめ、南九州などの一部地域でわずかに栽培されている品種です。

すりおろすと強烈な粘りがあり、濃い味わいがその特徴。また、紫色のタイプと白色のタイプがあり、表皮と中身が紫色のダイジョをすりおろすと淡い紫色のとろろになります。

3.長芋

ヤマノイモのなかでも長形種のものを「長芋」と呼びます。全国的に栽培されており、生産量がもっとも多い品種です。自然薯と長芋は混同されがちですが、長芋はほかの野菜・芋類と一緒に農地で栽培されることが多いのに対し、自然薯は自生しているという品種の違いがあります。

また、長芋は水気が多く粘りが少ないことが特徴です。とろろにするよりも、細切りにしてサラダや酢の物にしたり、大きめに切って煮物にしたりする方が食感を楽しめておいしいです。

4.イチョウイモ・大和芋

ヤマノイモのなかで、偏形種のものを「イチョウイモ」と呼びます。栽培量の多い関東では「大和芋」と呼ばれることもあります。手のひらのような形、イチョウのような形をしています。

あくが少なく、強い粘り気があるのですりおろしてとろろにするのがおすすめです。すり鉢ですりおろすと粘りが一層強くなるので、多めの出汁で伸ばすのがおいしく食べるポイントです。そのほか、肉質は長芋に似ているので、短冊切りにしてクシャクシャとした食感を楽しむこともできます。

自然薯と長芋はカロリーが違う?

山芋(ヤマノイモ)の品種を紹介しましたが、品種によってややカロリーが異なります。代表的な3種類の山芋のカロリーと糖質量は次の通りです。

山芋のカロリー(100gあたり)

- 自然薯:121kcal(糖質は24.7g)

- 長芋:64kcal(糖質は12.9g)

- 大和芋・イチョウイモ:123kcal(糖質は24.6g)

長芋は自然薯や大和芋と比べて水分量が多いため、カロリーが低いです。自然薯や大和芋は糖質量とカロリーが比較的高いものの、その分食物繊維も多く含まれています。さらに、水分量が少ない分粘りも強いので、とろろにするなら自然薯や大和芋が向いています。

とろろ芋の選び方

とろろ芋(山芋)の選び方は、品種によってやや異なります。

とろろ芋の選び方

- 自然薯:重みがありヒゲ根が密集している

- 長芋:形が良くて太さが均一

- 大和芋:凹凸がなく重みがある

長芋は形が良くて均一の太さでも、細過ぎるものは味が落ちます。ほどよい太さの長芋を選ぶと味がいいとされます。また、白過ぎる見た目のものは漂白している可能性があるので、皮の色がきれいで白過ぎないものを選びましょう。

とろろの保存方法

とろろを保存する場合、冷凍保存にすると長持ちします。山芋をすりおろして一度に使う分量だけフリーザーパックに入れ、空気を抜いて冷凍保存しましょう。使う時は自然解凍か流水解凍すると、生のまま栄養を逃すことなく食べられます。

また、すりおろす前の山芋を保存する場合は新聞紙で包んで乾燥を防ぎ、風通しのいい冷暗所で保存しましょう。常温でも保存できますが、室温が20〜25°Cを超えるようであれば、冷蔵庫の野菜室に入れて保存する方が傷みにくいです。使いかけの長芋は、切り口をキッチンペーパーなどで覆い、ラップで包んで野菜室で冷蔵保存しましょう。

まとめ

とろろにはさまざまな栄養素が含まれており、消化吸収の促進や血糖値上昇の抑制、便秘やむくみ解消などの効果が期待できる食品です。生のまま、皮ごと食べると効率よく栄養を摂取できます。健康のためにも、ぜひ普段の食事にとろろを取り入れてみてください。