サンマ(秋刀魚)の美味しい季節はいつからいつまで? 食べ方や見分け方をご紹介

秋を感じる食材はいろいろありますが、秋の魚といえば一番に出てくるのはサンマじゃないでしょうか。

サンマ(秋刀魚)は名前にも秋の文字が入っていて、俳句でも秋の季語となっています。冷凍サンマは1年を通して入手できますが、生のサンマが味わえるのは旬の時期だけです。

手頃な大衆魚ではありますが、近年は日本近海のサンマ漁が不漁になることもあり、毎年、生サンマの価格には一喜一憂してしまいますよね。こちらの記事ではそんなサンマについて調べてみました!

- サンマの漁獲高1位は北海道

- 旬ものが市場に出回るのは9~10月頃

- 口先が黄色いものが新鮮

- 煮付けや唐揚げにしてもおいしい

この記事でわかること

サンマってどんな魚?

サンマは北太平洋に広く生息する、ダツ目サンマ科の魚です。秋の風物詩ともされる魚で、昔から大衆魚として愛されてきました。

サンマは非常に小さくて剥がれやすいウロコを持つので、水揚げされた際にほとんどのウロコが剥がれ落ちてしまいます。刀のようにつるりとした印象は、ウロコが剥がれてしまっているせいでもあります。

時々、サンマの内臓の中にウロコが入っていますが、これは水揚げされた時に剥がれたウロコが口に入ってしまうためです。

サンマはどうして内臓まで食べれるの?

サンマには胃がなく、食べたものは直接腸へと運ばれます。その腸も非常に短く、食べた餌は20~30分程度で排泄されてしまうと言われています。

餌を食べてから排出するまでの時間が短いために内臓にえぐみがなく、サンマの塩焼きは「はらわた」も美味しく食べられるのが特徴です。

サンマ(秋刀魚)の名前の由来

サンマの名前の由来は以下の2つの説が有力と言われています。

1つ目の説

「サ(狭/狭い・細いの意味)」に起源を持ち、「細長い魚」を意味する「サマナ(狭真魚)」から「サンマ」に変化した。

2つ目の説

群れて泳ぐ習性を持つことから「大きな群れ」を意味する「サワ(沢)」と「魚」を意味する「マ」からなる「サワンマ」が語源となった。

古くは「サイラ(佐伊羅魚)」「サマナ(狭真魚)」「サンマ(青串魚)」などと読み書きされていました。夏目漱石は作品の中で「三馬(サンマ)」とも表記しています。

現在主流になっている「秋刀魚」という漢字表記は明治後期~大正時代に登場しました。

由来は、秋に旬を迎えることと、細長い銀色の魚体が刀を連想させることから、「秋刀魚」と表記されるようになったと考えられています。

サンマの産地と旬

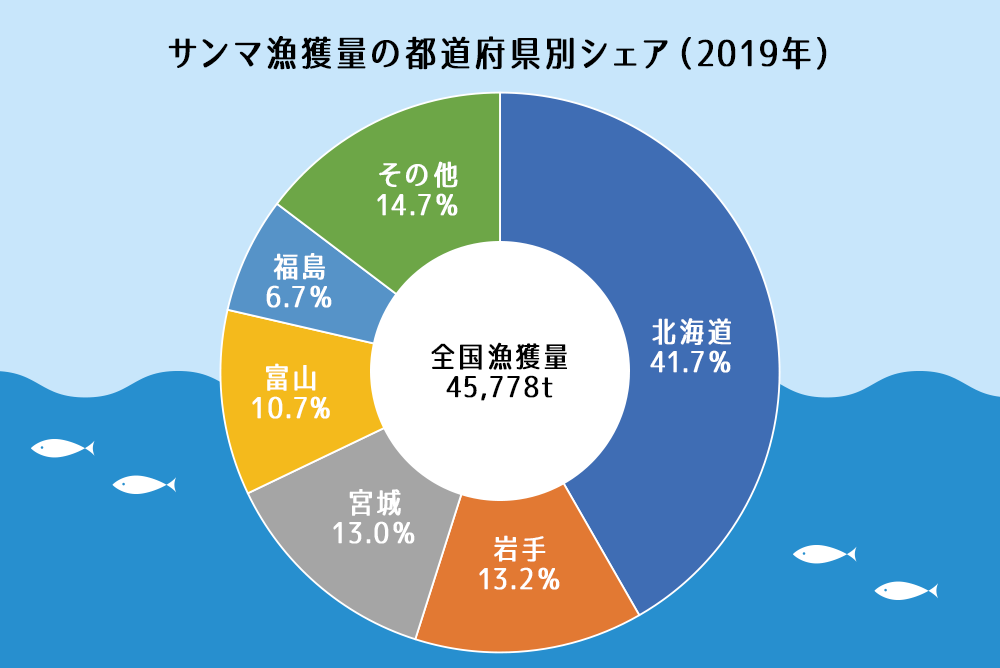

サンマの漁獲高の1位は北海道です。日本全国で水揚げされるサンマのうち、40%以上が北海道で水揚げされています。

2位は岩手、3位は宮城、4位富山、5位福島と続きます。

サンマは冷たい海水域を好むため、北海道東部の根室沖や釧路沖から水揚げが始まります。

サンマが徐々に南下していくのに合わせ、三陸をはじめとした日本海沿岸でも遅れて水揚げされるようになっていきます。

近年は地球温暖化の影響で、道東沖の暖水塊(暖かい水のかたまり)が大きくなっており、サンマが日本近海から遠ざかりつつあります。ここ数年のサンマの不漁は断水塊が影響しているという説が有力です。

サンマは秋に旬を迎える魚

生サンマは、基本的に北海道~三陸沖で水揚げされたものが出回ります。

市場に出回る時期は毎年9~10月頃。10月末までの期間が終わると、生サンマはほとんど出回らなくなってしまいます。生のサンマが食べられるのは、9月から10月までの2ヶ月弱です。9月初旬に獲れたばかりのサンマはまだ漁獲量も安定していないため高値になることが多いですが、9月中旬からは価格が安定する傾向にあります。

実はサンマの旬は夏と秋の2回ある

基本的に秋に流通するサンマですが、北海道から三陸沖などでは8月末頃から水揚げが始まります。

道東から順に南下していきながらサンマの水揚げが始まるため、北海道や東北の一部の地域では夏にも旬の脂がのったサンマが食べられます。

北海道〜三陸沖で水揚げされる8月末から10月中旬頃までのサンマはサイズも大きく、脂ものっているのが特徴です。漁獲地ならではの新鮮なサンマでしか味わえない刺身も楽しめます。

丸々と太った生サンマは、もちろん刺身も美味しいですが、皮目をパリッと塩焼きにして、大根おろしを添えるのが人気です。

旬の時期を過ぎると、だんだんサイズも小さくなり、脂のりも少なくなってしまうので、旬の生サンマを味わいたい方は、鮮魚売り場をこまめにチェックしましょう。

旬を逃したサンマは加工用になる

伊豆半島沖でも、三陸沖からさらに南へ回遊したサンマが獲れます。伊豆半島沖で水揚げされるのは、旬の時期から少し外れた10月中旬から11月中旬です。

三陸沖から南下している間に少しずつ脂が減ってくるので、伊豆半島沖で水揚げされるサンマは主に干物などの加工品用に多く使われます。

2024年度のサンマの水揚げ量予測は?

近年不漁が続いているサンマですが、2024年は豊漁が予測されています。2023年度に比較しても初期の段階で約140倍のサンマが水揚げされており、価格も大幅に下がって購入しやすい価格帯になっています。

しかし、国立研究開発法人水産研究・教育機構は、来遊量が低水準となる見込みを発表しておりシーズン終盤には不漁となる可能性も示唆されています。

多く水揚げされて価格が抑えられているうちに、美味しいサンマを味わっておきたいですね。

旬のサンマに含まれる栄養と期待できる効果

サンマは、DHAやEPAが豊富な青魚です。DHAは悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きや脳細胞の活性化、目の網膜活性化を促す効果が期待できます。

EPAもDHAと同様に、悪玉コレステロールを減らし、血液のめぐりをよくする働きがあります。どちらも食後の血中中性脂肪の上昇を抑えて内臓脂肪を減らす効果が期待できる他、血管のつまりを防ぐ効果があり、生活習慣病の予防によいとされています。

ビタミンや鉄分も含まれているので、積極的に摂取したいですね。

美味しいサンマの見分け方

サンマを店頭で購入する際には、新鮮なものを選ぶ目利きが必要です。続いては、美味しいサンマを見分ける方法を紹介します。

口先が黄色いものが新鮮!

サンマの口先をよく見ると、鋭くとがっていますよね。この「くちばし」が黄色いものが新鮮です。

サンマのくちばしは、新鮮であるほど黄色くとがっています。水揚げから日が経つと、くちばしが茶色くなってきます。

おなかにハリがあり、銀白色のもの

おなかにハリがあり、銀白色のもの

サンマは細長い魚ですが、脂がのったサンマは腹がふっくらと太っています。身幅が広く、腹に旨みや脂をたっぷりと蓄えたサンマを選ぶと、脂が楽しめるでしょう。

また、皮の色が鮮やかで、背の青み、腹の白さが際立つもの、腹の部分の皮にハリがあるものも新鮮なサンマに見られる特徴です。

全体を見たときにサンマの頭から背中にかけての部分、ちょうど前ヒレの上に当たる部分が盛り上がってるものも、脂がのって美味しいですよ。

目が澄んでいるもの

サンマに限りませんが、魚の鮮度は目に表れます。濁ったような色をしている目の魚は、鮮度がよくありません。

黒目の周りにある白目部分が透明で、澄んでいるものが新鮮な証です。

身が引き締まってるもの

パックに入って売っているものでは試せませんが、むき出しで売られているものなら、尻尾を持って刀のように立ててみるとよいでしょう。新鮮なサンマであれば、一直線にぴしっと立ちます。

一直線に立つサンマは新鮮で、身が引き締まって美味しく味わえます。「刀」の魚ですので、試しに「構えて」みてはいかがでしょう。

旬を味わうおすすめサンマレシピ

塩焼き

サンマの定番の食べ方といえば塩焼きです。サンマを塩焼きにして食べるときは、旨みを逃さないよう、まるごと焼くのがおすすめです。塩は多めに振りましょう。振りすぎたかなと思うぐらいがちょうどいいです。サンマは脂が多いので、塩を振ることで焼いた時に皮がパリッとします。

振ったあと、サンマの体をなでるようにして、塩を馴染ませると美味しく焼き上げることができます。中火でじっくり焼いて、皮はパリパリ&身はふっくらと仕上がったサンマを味わってみてください。

しめサンマ

鯖と同じ青魚であるサンマは、酢じめにしても美味しいです。

刺身にできるような新鮮なものを使いましょう。サンマを三枚におろして小骨をとり、たっぷりと塩を振ったらそのまま30分ほど馴染ませます。暑い時期なら冷蔵庫で保存しましょう。

その後、さっと水洗いし、キッチンペーパーなどで水気を拭き取ります。酢に砂糖をひとつまみと出汁昆布を少々入れた漬け酢にサンマを漬け込み、冷蔵庫で1時間ほど置きます。

食べる前に皮をはぐと食べやすいですが、酢に漬け込むと皮は柔らかくなるので、気にならなければそのまま食べてもOKです。しめ鯖とはまた違った味わいが楽しめます。

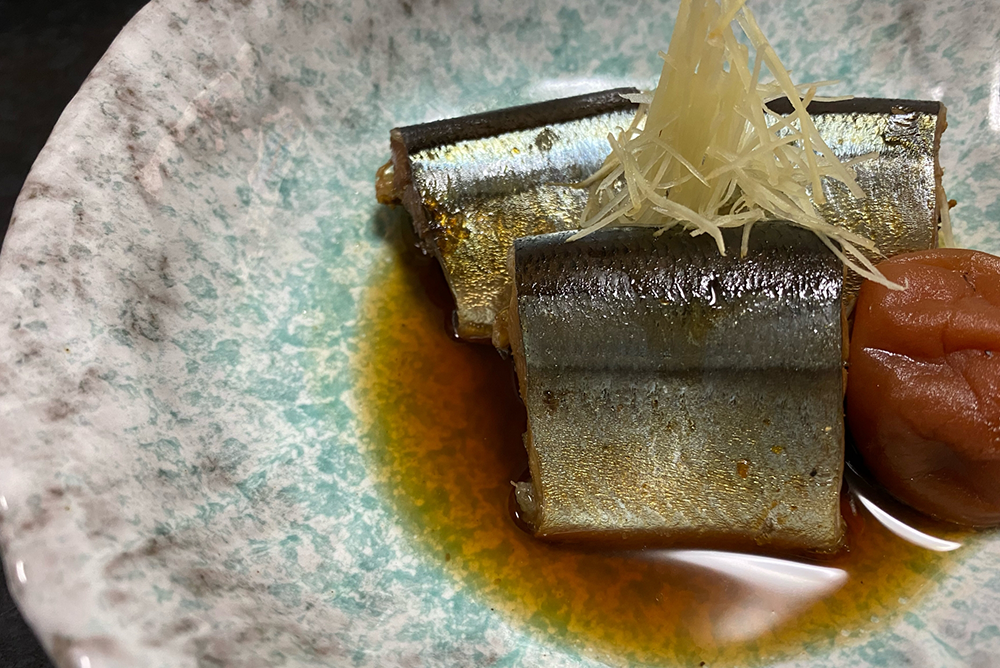

サンマの煮付け

煮付けにする際には、内臓をとったサンマを使います。

鍋に水、酒、砂糖、みりん、しょうゆ、生姜の薄切りを入れて煮立たせ、サンマを入れるだけで完成します。サンマは身が崩れやすいのであまりひっくり返さず、落とし蓋をしてじっくりと煮るのが上手に作るコツです。

煮汁に梅干しを入れると、爽やかな香りの梅煮になります。

サンマの唐揚げ

三枚に下ろしたサンマをほどよい大きさに切り、醤油、みりん、おろし生姜で下味をつけます。

片栗粉をまぶして、170℃前後の中温でカラッと揚げましょう。ご飯のおかずはもちろん、ビールのおつまみにもぴったりです。

サンマの蒲焼き

サンマは内臓をとって開きにし、骨をとります。全体に小麦粉をまぶして、サラダ油をひいたフライパンで両面を焼きます。

蒲焼きのたれ(醤油大さじ2、酒・みりん各大さじ1、砂糖大さじ1/2を混ぜたもの)をまわしかけ、サンマにからめるようにしてたれを煮詰めて完成です。すぐに煮詰まるので、早めに火を止めるのがコツです。

まとめ

秋のサンマは日本ならではの楽しみのひとつですよね。

近年の漁獲量の減少は少し気になるところですが、脂ののった生のサンマが楽しめる旬の時期はごくわずかです。漁獲量が回復することを祈りつつ、美味しそうな生サンマを見かけたら逃さずゲットしましょう。