プルーンの栄養と効果・効能を解説!一日何粒食べる?貧血への効果は?

目の健康や貧血対策に効果的なイメージがあるプルーンですが、近年その栄養価が注目をあつめ、ダイエット効果やアンチエイジング、病気の予防などさまざまな面で効果が期待されていることをご存知ですか?

この記事ではプルーンについて、栄養や期待できる効果、栄養を効率良く摂取できる食べ方などを徹底解説します。合わせて、プルーンの生産地や旬、メジャーな品種、美味しいプルーンの選び方など、プルーンについて詳しく知りたい人のための情報もお届けします。

- プルーンは西洋すももでサクランボに近い果物

- 日本では長野や北海道で栽培が盛ん

- 生プルーンよりもドライプルーンの方が栄養が豊富

- 他の栄養素と一緒に摂り入れることでさらに効率良くプルーンの栄養を摂取できる

この記事でわかること

プルーンってどんな果物?

プルーンは、長さ10cm前後の楕円形で濃い青紫色が特徴の果物です。ブルーベリーやレーズンと勘違いされることもありますが、大きさが全く違います。実際に実っているプルーンを見ると「思っていたよりも大きい」と感じる人が多いのではないでしょうか。

プルーンはバラ科サクラ属の植物で、実はツツジ科スノキ属のブルーベリーやレーズンよりも同じくバラ科サクラ属のサクランボに近い果物です。

西洋スモモの一種で、主に種がついたままでも発酵せずドライプルーンに加工できるものをプルーンと呼びます。

ちなみに、ヨーロッパでは生のスモモを「プラム」、乾燥させたスモモを「プルーン」と呼びます。アメリカでも元々プラムとプルーンを生か、乾燥させているかで呼び分けていましたが、最近では乾燥させたものを「ドライプラム」と呼ぶ人も増えてきているそうです。

プルーンの生産地と旬

プルーンはカスピ海沿岸の地域で紀元前から生息していたと言われています。その後、19世紀頃に欧州からアメリカへと伝わり、現在はアメリカのカリフォルニア州が世界最大のプルーン栽培地です。

日本にプルーンが伝わったのは明治初期頃。しかし、プルーンは栽培が難しいことからあまり定着しなかったようです。その後、昭和45年頃に長野県で水田を転作する際にプルーンが植えられました。昭和55年頃にはプルーンの栄養効果が注目を集め空前のプルーンブームが到来し、一般的に周知され広く栽培されるようになりました。

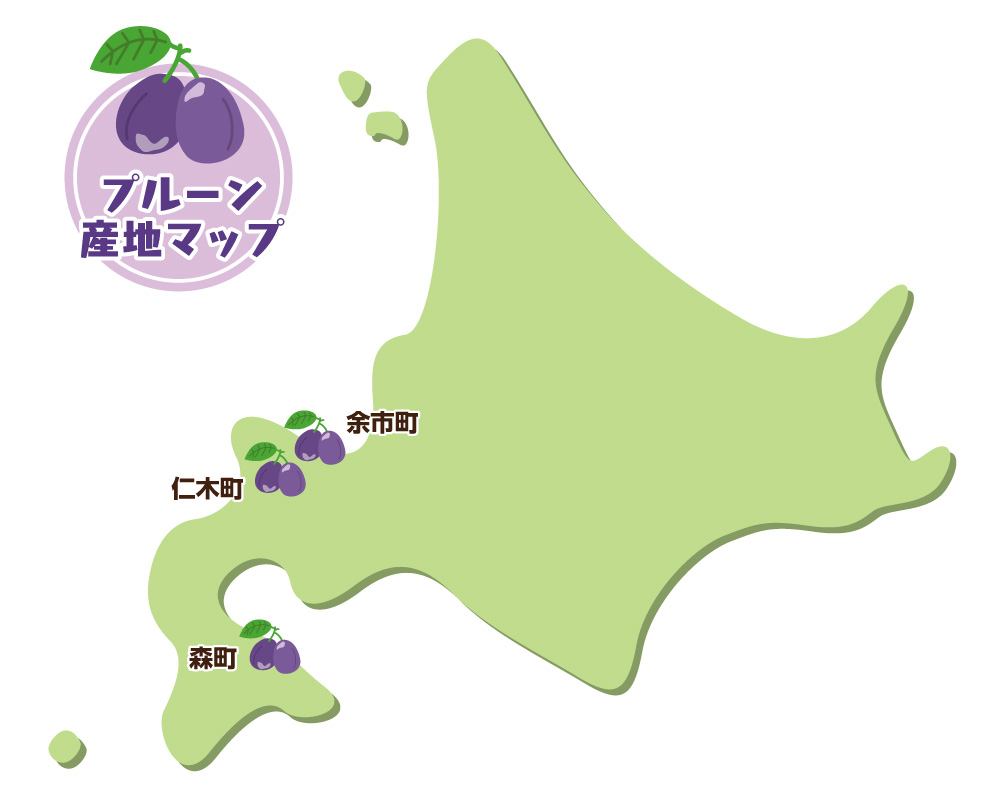

プルーンは夏場に実をつけ、しっかりと熟しきった頃に収穫します。品種によって時期は異なりますが7月中旬から10月にかけて収穫する品種がほとんどです。 最も生産量が多いのは日本での発祥地である長野県ですが、その他にも気候が似ているということで北海道や東北などでもプルーンが多く栽培されています。全国2位の生産量を誇る北海道では、主に仁木町・余市町・森町などで栽培が盛んです。

最も生産量が多いのは日本での発祥地である長野県ですが、その他にも気候が似ているということで北海道や東北などでもプルーンが多く栽培されています。全国2位の生産量を誇る北海道では、主に仁木町・余市町・森町などで栽培が盛んです。

プルーン100gに含まれる栄養

日本食品標準成分表によると、プルーン100gには以下の栄養が含まれています。

| エネルギー | 49kcal |

|---|---|

| たんぱく質 | 0.7g |

| 脂質 | 0.1g |

| カリウム | 220mg |

| カルシウム | 6mg |

| マグネシウム | 7mg |

| 鉄 | 0.2mg |

| βカロテン | 450㎍ |

| ビタミンK | 20㎍ |

| ナイアシン | 0.5mg |

| 葉酸 | 35㎍ |

| 食物繊維 | 1.9g |

プルーンは栄養が豊富な果物として有名です。さまざまな栄養がバランスよく含まれていることから「ミラクルフルーツ」と呼ばれることもあります。

プルーンに含まれる主な栄養素食物繊維

- ビタミンA

- ビタミンB

- ビタミンK

- 鉄分

- カリウム

- 葉酸

数々の栄養素の中でも、特に注目してほしいのが食物繊維です。食物繊維は水に溶けやすい水溶性繊維と、水に溶けにくい不溶性繊維があります。プルーンは水溶性・不溶性の両方が豊富に含まれており、効率よく食物繊維を摂り入れることができる果物です。

生プルーンとドライプルーンの栄養価を比較

瑞々しくフレッシュに食べられる生プルーンと、乾燥させ手軽に食べられるドライプルーン。2つの食べ方で、プルーンの栄養価は変わるのでしょうか。

| ドライプルーン | 生プルーン | |

|---|---|---|

| エネルギー | 211kcal | 49kcal |

| 食物繊維 | 7.2g | 1.9g |

| ビタミンB6 | 0.34mg | 0.06mg |

| ビタミンK | 92μg | 20μg |

| 鉄 | 1.1mg | 0.2mg |

| カリウム | 730mg | 220mg |

| 葉酸 | 3μg | 35μg |

食物繊維、ビタミン、鉄、カリウムなどはドライプルーンの方が豊富ですが、カロリーの高さはやや気になるところです。また、葉酸に関しても生プルーンの方が豊富に含まれています。

体重管理をしながら葉酸を豊富に摂取したい妊婦さんなどは生プルーンの方がおすすめです。また、プルーンの豊富な栄養を手軽にしっかり摂りたい人はドライプルーンが適しているでしょう。

ドライプルーンは生プルーンと比較するとカロリーの高さが目に付きますが、基本的にどのような果物でもドライフルーツにすると糖分が凝縮されてエネルギー含有量は多くなります。一般的なドライフルーツは100gあたり300kcal前後になるものが多いため、これらと比べるとドライプルーンは比較的低カロリーに抑えられているとも言えるでしょう。

プルーンに含まれる栄養4種

プルーンにはさまざまな栄養が含まれています。続いては、プルーンに含まれる栄養について詳しく紹介します。

【プルーンの栄養1】食物繊維

プルーンにはペクチンと呼ばれる食物繊維が含まれています。ペクチンは水に溶けやすく、健康を保つためのさまざまな効果が期待できます。

ペクチンに期待できる効果

- 腸内で細菌のエサになって、腸内環境を整える

- 長く腸に残り満腹感を持続できる

- 血糖値の急上昇を抑える

- コレステロールを吸収しにくくする

ペクチンはプルーンの他に、りんご、オレンジ、レモンなどにも含まれる成分です。

【プルーンの栄養2】ポリフェノール

プルーンには、ネオクロロゲン酸と呼ばれるポリフェノールが含まれています。

ポリフェノール(ネオクロロゲン酸)に期待できる効果

- 血糖値の急上昇を抑える

- 脂肪の吸収を抑える

- 抗酸化作用

体内に発生する活性酸素は必要以上に増えてしまうと血管を傷めてしまったり、シワやたるみなど肌の老化を促進してしまいます。ポリフェノールに含まれる抗酸化作用は、活性酸素を除去する効果が期待できるため、健康でいたい人や若々しくいたい人に積極的に摂ってほしい栄養です。

【プルーンの栄養3】ビタミン類

プルーンにはさまざまなビタミンが含まれています。

プルーンに含まれる主なビタミン類

- ビタミンA(βカロテン)

- ビタミンB(葉酸)

- ビタミンK

それぞれの栄養についても詳しく解説します。

βカロテン

βカロテンは体内でビタミンAに変換される栄養素です。抗酸化作用や免疫力の向上効果も期待でき、健康な体を保つために欠かせない栄養と言えるでしょう。

また、ビタミンAは目の機能を正常に保つ働きをもつ栄養です。視力の衰えを予防したい人にぴったりの栄養と言えます。

葉酸

葉酸はビタミンB群の栄養素で、正常な赤血球を製造する際やDNAを製造する際に必要とされる栄養です。

葉酸が不足すると、正常な赤血球が作られず貧血などの症状を起こしてしまうことがあります。また、妊娠初期の女性は、体内で赤ちゃんが脳や神経などを作る際に十分に葉酸を接種することが推奨されています。妊婦さんや妊活中の方にも積極的に接種してほしい栄養素です。

ビタミンK

ビタミンKは血液の凝固作用に関わる栄養です。血液が正常に固まらないと、怪我をした際に血が止まらなくなってしまいます。ビタミンKは血を固めて流出を防ぐ血液凝固因子を製造する際に用いられる栄養素です。

また、ビタミンKは骨にカルシウムを沈着させる働きも持っています。骨の健康が損なわれてしまうと「くる病」や「骨粗鬆症」などの原因になってしまう可能性があるため、子供や年配の方は特に十分なビタミンKの接種が必要と考えられています。

【プルーンの栄養4】ミネラル類

プルーンにはさまざまなミネラルも含まれています。

プルーンに含まれるミネラル

- カリウム

- カルシウム

- 鉄

- マグネシウム

それぞれの栄養についても詳しく解説していきます。

カリウム

カリウムは体内の水分量を適切に保つ働きをもつ栄養素です。カリウムが不足すると、体内では不要な水分が蓄積し、むくみなどを起こしてしまうことがあります。

カルシウム

カルシウムには、骨を強くする作用のほか、精神を安定させる働きもあると言われています。皮膚や粘膜を丈夫にして免疫機能を高めたり、筋肉の弛緩をコントロールしたりする働きもあるため、心身ともに健康な生活を送るために欠かせない栄養素と言えるでしょう。

鉄

鉄分は、赤血球内のヘモグロビンに多く含まれるミネラルです。鉄分が不足するとヘモグロビンも減少してしまい、鉄欠乏性貧血などを起こしてしまうことがあります。

食物などに含まれる鉄には、肉類に多く含まれるヘム鉄と野菜類に多く含まれる非ヘム鉄がありますが、プルーンに含まれるのは非ヘム鉄です。

マグネシウム

マグネシウムは、エネルギー代謝に関わる重要なミネラルの一種です。

その他にも、骨や歯の形成、筋肉の収縮コントロール、血圧の調整などにも使われる栄養であるため、日々の食事から適量を接種し続けることが大切です。

プルーンに期待できる効果・効能

続いては、栄養豊富なプルーンを食べることで期待できる効果を紹介します。

丈夫な骨の形成

プルーンには骨の形成に欠かせないカルシウムが含まれる他、骨を丈夫に保つために必要なビタミンKや亜鉛、マグネシウムなどが豊富です。 これらの栄養分は、特にドライプルーンに多く含まれています。骨が脆くなってしまう骨粗鬆症予防などにもプルーンがおすすめです。

便秘の改善

プルーンには水溶性繊維と不溶性繊維の2つの食物繊維がバランス良く含まれています。さらに、プルーンにはソルビトールという糖質成分も含まれているため、高い保水力をもつソルビトールの効果で食物繊維と水分を効率良く腸内に届け、便秘を改善する効果も期待できるでしょう。

ドライプルーンの方が食物繊維は多く含まれますが、乾燥させている分水分量が少なくなります。食物繊維だけを補い水分が不足すると、便が硬くなって排出しにくくなることもあるでしょう。ドライプルーンを食べる時は充分な水分を一緒に摂り、日頃から水分が不足しがちな人は生プルーンを食べるのがおすすめです。

体のエイジング(抗酸化作用)

プルーンに含まれるネオクロロゲン酸はポリフェノールの一種です。ポリフェノールには、体内に発生する活性酸素を除去する働きがあります。活性酸素は内臓や血管などを老化させてしまう化合物の総称です。ポリフェノール(ネオクロロゲン酸)の働きで活性酸素が除去されると体内から若々しい状態を維持できるようになるでしょう。

また、活性酸素を取り除くことで新陳代謝が活発になれば、若々しい肌などを維持できる効果も期待できます。ポリフェノールの抗酸化作用は持続性が弱いため、日常的にプルーンを食べて常にポリフェノールを補うと、より高いエイジング効果が期待できるでしょう。

生活習慣病の予防

プルーンに含まれるさまざまな栄養素により、生活習慣病の予防効果も期待できます。特に、LDL-コレステロール値を下げる水溶性食物繊維や、血圧を下げるカリウム、免疫力を高めるビタミンAなど、生活習慣病を防ぐ上でポイントとなる栄養が豊富です。 プルーンを食べて肥満や高血圧など、生活習慣病の予防に務めましょう。

むくみの改善

体に不要な水分が蓄積してしまうむくみ。特に足などに起こりやすく、デスクワークをしていると夕方には足がパンパンにむくんでしまうという人もいるでしょう。

むくみの原因のひとつが、体内の水分・塩分過多です。体内の塩分を薄めるため、必要以上に水分を溜め込むことでむくみが発生してしまいます。プルーンに含まれるカリウムには、不要な塩分や水分を排出する効果が期待できます。

むくみが酷い人はプルーンを食べて不要な水分や塩分を排出すると、むくみを改善しやすくなります。

ダイエット効果

ドライプルーンは栄養豊富ですが、やや気になるのがエネルギーです。「カロリーが高いと太りやすいんじゃないの?」と思う人も多いですが、一概にそうとは言えません。

ドライプルーンは血糖値の上昇率が緩やかな低GI食品です。食べ物を食べた後、体内では血糖値が上昇します。この時、血糖値の上昇率が高ければ高い程、多くの糖質が脂肪に変換されていきますが、血糖値が緩やかに上昇すれば糖質は体内に必要なブドウ糖などに分解されて消費されます。

ダイエットに低GI食品がよいとされるのはこのためです。また、ドライプルーンは食物繊維が多い為腹持ちがよく、ビタミンやミネラルによって代謝をよくする働きもあります。ドライプルーンは、ダイエットに適している食べ物と言えるでしょう。

ただし、糖質は比較的多く含まれているため、糖質制限ダイエットなどを行っている人には適さないことがあります。

プルーンは貧血予防に効果がある?

プルーンと言えば、鉄分が豊富というイメージを持っている方も多いかと思います。しかし、プルーンに含まれる鉄分はそれほど多くありません。プルーンの鉄分量と、一般的に鉄分が豊富とされる食品を比較した表が以下です。

| 食品(100gあたり) | 鉄分 |

|---|---|

| プルーン(生) | 0.2mg |

| プルーン(乾燥) | 1.1mg |

| 小松菜(ゆで) | 2.1mg |

| ほうれん草(ゆで) | 0.9mg |

| あさり(蒸し) | 2.1mg |

| 鶏レバー(鶏肉 肝臓 生) | 9.0mg |

| 牛もも肉(牛肉 もも 赤肉 生) | 2.6mg |

ほかの野菜や貝類、肉類などの食品と比べてもプルーンの鉄分量はそれほど高くないことがわかります。また、鉄分には肉や魚類に含まれる「ヘム鉄」と、野菜などに含まれる「非ヘム鉄」の2種類があり、プルーンに含まれる鉄分は非ヘム鉄です。非ヘム鉄はヘム鉄と比べて体内の吸収率が低いため、鉄分を摂取することを目的とした場合、効率的ではありません。ただし、非ヘム鉄はビタミンCと一緒に摂取すると吸収率が高まるため、プルーンを食べる際は、オレンジやキウイフルーツなどとの食べ合わせがおすすめです。

プルーンの一日における適切な摂取量

厚生労働省が推奨する1日の果物摂取量の目安は200gです。尚、間食の目安エネルギーは約200kcalと言われているため、ドライプルーンに換算した場合4~5粒が1日の適切な摂取量と言われています。 栄養を効率よく吸収していくためにも、1度に4~5粒を食べてしまうのではなく、1日を通して4~5粒を食べるのがおすすめです。

プルーンの栄養を効率的に摂る5つのポイント

プルーンの栄養を余すことなく摂り入れたいなら、栄養吸収を助けあう食品と一緒に食べるのがおすすめです。続いては、プルーンと一緒に食べると高い栄養吸収効果が期待できる栄養素や食べ物について紹介します。

ポイント1.油と一緒に摂る

ビタミンAやビタミンKは油に溶けやすい脂溶性ビタミンです。そのため、油と一緒に摂ることで吸収率を高めることができます。 プルーンはほのかな酸味をもつため、料理に使われることも多いです。豚肉などと一緒に煮込んで食べるのもおすすめ。また、ドライプルーンに少量のオリーブオイルをかけて食べるのもよいでしょう。

ポイント2.カルシウムと一緒に摂る

プルーンに含まれるビタミンKとマグネシウムには、カルシウムの吸収率を高める効果があります。そのため、プルーンをカルシウムと一緒に食べると、骨の形成や維持に必要な栄養を効率良く摂り入れることができるでしょう。 プルーンと一緒に、牛乳やチーズなどカルシウムが豊富な食品を合わせて摂ってみてください。

ポイント3.ビタミンCと一緒に摂る

プルーンに含まれる非ヘム鉄を効率よく吸収するには、ビタミンCを一緒に摂り入れるのがおすすめです。

ビタミンCを豊富に含むミカンやキウイフルーツなどをプルーンと共にヨーグルトに入れれば、ビタミンCとカルシウムを一緒に摂ることができますし、ブロッコリーとプルーンにオリーブオイルをかけてサラダにするのもおすすめです。さまざまな栄養の吸収を助け合う組み合わせを考えてみましょう。

ポイント4.乳製品と一緒に摂る

便秘を改善したい人や腸内環境を整えたい人は、プルーンと乳酸菌を一緒に食べるのがよいでしょう。プルーンの持つ食物繊維と乳酸菌の働きで、便秘の改善、腸内環境正常化の効果がより期待できます。

チーズ、ヨーグルトなどと一緒にプルーンを食べれば、効率良くカルシウムも取れて一石二鳥です。また、ヨーグルトにバナナ、ミカンやキウイ、プルーンを全て入れれば、充分な食物繊維やビタミン、乳酸菌も摂れてよりおすすめです。

ポイント5.紅茶と一緒に摂る

ポリフェノールは水に溶けやすく、効果があまり長く持続しません。また、1度に多量を接種しても体外に排出されてしまうため4時間おき位に適量のポリフェノールを摂取するのがよいと言われています。

そこでおすすめなのが、ドライプルーンを紅茶でもどした食べ方です。ドライプルーンを紅茶に浸け込んで一晩おくだけで完成。紅茶の持つポリフェノール・テアフラビンとプルーンのもつネオクロロゲン酸を合わせて摂ることができます。どちらのポリフェノールも抗酸化作用が期待できるため、体内からエイジングしたい人にぴったりです。

ただし、紅茶に含まれるタンニンは鉄の吸収を妨げる働きがあります。貧血予防としてプルーンを食べたい人には適さない食べ方なので注意してください。

プルーンを食べる時の注意点

健康にさまざまな効果が期待できる栄養豊富なプルーンですが、無闇にプルーンばかり食べていては健康を害することになってしまう可能性もあります。食べるときには以下の点に注意しましょう。

食べ過ぎるとお腹が緩くなることがある

プルーンに含まれるソルビトールは、便秘を改善してくれる糖質のひとつです。しかし、ソルビトールはバラ科の植物以外には含まれないことや、プルーンに含まれる量が果物の中でも特に多いことから、1度に多く摂ってしまうとお腹が緩くなり過ぎてしまう可能性があります。

普段から便秘ではない人や、お腹が緩くなりやすい人は1回に食べる量を少なくしておく方が安心でしょう。

カロリーの過剰摂取になってしまうことがある

ドライフルーツは乾燥させることで栄養も凝縮されるため、少ない量でもたっぷりと栄養を摂ることができます。一方で、乾燥させることで少量に見えても乾燥させる前と同量程度のカロリーをもつようになります。

ドライプルーンにすることで質量が減って食べやすいからといって、必要以上に食べ過ぎてしまうと肥満などの原因にもなるため注意しましょう。

美味しいプルーンを選ぶポイント

美味しいプルーンを選ぶポイントには以下のものがあります。

- ふっくらしている

- 色が濃い

- 白い粉(プルーム)がついている

特に、甘いプルーンを選びたい時は、皮がピンと張っているものよりも少しシワが寄っているものを選んでみて下さい。完熟して甘味が強いプルーンを選べますよ。

生プルーンの食べ方

ドライプルーンなら、そのまま食べる人が多いですが、いざ生プルーンを目の前にすると「皮は剥く?剥かない?」と食べ方に悩む人も少なくありません。

プルーンの皮にはポリフェノールが豊富に含まれているため、抵抗がないのであれば皮ごと食べるのがおすすめです。水でサッと洗ってからそのまま食べてみてください。

皮ごと食べるのに抵抗のある方や、料理に使いたい方は以下の方法でプルーンの皮を剥くのがおすすめです。

プルーンの皮の剥き方

- 種に沿って包丁をいれて、グルッと一周させ切り込みをを入れる

- プルーンを捻って2つに割る

- 切り口から皮を剥く

- 種を取り出す

プルーンの皮は薄く破れやすいので、カットしながら剥いた方が綺麗に剥くことができます。また、プルーンを一度凍らせ、半解凍して同じ方法で皮を剥くと、さらに皮が剥きやすくなりますよ。

おすすめのプルーンを使ったレシピ

プルーンはもちろんそのまま食べても美味しいですが、手を加えることでさらに美味しく栄養豊富に摂ることができます。

最後におすすめのプルーンレシピを紹介します。

プルーンジャム

プルーンがたくさん手に入って食べ切れないという時には、ジャムにするのがおすすめです。適切に煮沸消毒した瓶などで保存すれば1ヶ月以上の保存が可能なうえ、ヨーグルトなどにかけて食べれば乳酸菌と一緒に摂ることで栄養を効率的に吸収できます。

材料

プルーンジャムの材料は以下のとおりです。

- 生プルーン

- 砂糖(グラニュー糖)

- レモン汁

プルーンと砂糖の割合は、おおよそ5:2の比率で用意するのがおすすめです。砂糖を減らし過ぎてしまうと、保存性が悪くなってしまうため注意が必要です。

合わせて、密閉できる煮沸消毒済みの瓶も用意しておきましょう。

作り方

作り方は以下のとおりです。

- プルーンの皮を剥いて種をとり、小さくカットする

- 鍋にプルーンを入れて砂糖を加え、火を付けずに30分ほど放置する

- プルーンから水気が出てきたら、中火にかけて砂糖をしっかりと溶かす

- プルーンを潰すように混ぜながら15~20分ほど火にかけてとろみを出す

- 火を止めてレモン汁をくわえ、粗熱をとって完成

プルーンの皮は剥いた方が口当たりがとくなりますが、栄養をしっかりとりたいなら皮付のまま作ってOKです。さっぱりめに仕上げたい場合は、砂糖を減らさずレモン汁の量を増やして調整してみてください。

ドライプルーンのサラダ

手軽に使えるドライプルーンでサラダを作ってみましょう。甘さと酸味のバランスがよく、おしゃれで大人な味わいの一品に仕上がります。

材料

材料は以下のとおりです。

- ドライプルーン

- チーズ

- ナッツ

- りんご

- ベビーリーフ

- オリーブオイル

- 酢

- 塩

- ブラックペッパー

チーズやナッツ、りんごなどの材料はお好みに合わせて変更しても大丈夫です。乳製品を一緒にとれるチーズやビタミンCが豊富なリンゴなど、プルーンの栄養を効率的に吸収できる材料を選ぶとよいでしょう。生ハムなどを加えても美味しく仕上がりますよ。

作り方

作り方は以下のとおりです。

- 材料を適度な大きさにカットしてボウルに入れる

- オリーブオイル、酢、塩、ブラックペッパーでドレッシングを作り味を整える

- カットしたプルーンや野菜にドレッシングをかけて、よく混ぜ完成

材料さえあれば、すぐに作ることができます。ドレッシングの酸味が強い場合は、隠し味として出汁醤油を少量加えるとまろやかで舌馴染みがよくなります。

まとめ

栄養豊富でエイジングや健康維持、ダイエットにもぴったりなミラクルフルーツ・プルーンについて紹介してきました。日本では長野や北海道で栽培が盛んなプルーン。栽培地に足を運んだ際にはプルーン狩りなどを楽しみ、生のプルーンを味わってみてはいかがでしょう。

普段は入手しやすく保存も効き、栄養価の高いドライプルーンがおすすめです。より効率良く栄養を吸収できる食べ合わせで、プルーンの栄養をしっかりと摂り入れてみてくださいね。