はちみつの効果・効能6つ|毎日食べてもいい?栄養を摂る効果的な食べ方や使い方も紹介

はちみつには、疲労回復やダイエット効果など体にうれしい作用があるのは皆さんもご存知でしょう。ほかにも咳・喉の痛み対策や風邪予防、腸内環境を整えるといった健康効果も期待できる優れた食品です。

この記事では、そんなはちみつの効果・効能を分かりやすく紹介します。また、毎日はちみつを食べるとどうなるのか、効果的な取り方・使い方なども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事でわかること

- はちみつは天然成分豊富なパーフェクトフード

- 栄養補給・咳止め・喉の痛み止め・風邪予防などさまざまな効果が期待できる

- はちみつは毎日食べてもよいが1日の摂取目安量を守ったほうがよい

- はちみつは食べる以外にも効果が期待できる使い方がある

はちみつは天然成分豊富なパーフェクトフード

はちみつは古くから漢方薬としても利用されてきた栄養が豊富な食べ物です。はちみつの持つ栄養から期待できる効果・効能は幅広く、体力回復・滋養強壮・咳止め・喉の痛み止め・風邪予防、美肌、便通改善など多岐にわたります。

そのほか、集中力を高めたり睡眠の質を向上させる効果にも注目されており、はちみつはパーフェクトフードと呼ばれるようになりました。天然の栄養成分が効率良く体に良い影響を与えることから、登山家やアスリートなど、肉体を駆使して活躍する人々がコンディショニングフードとして食べることもあります。

その他、肌や髪に触れることで得られる効果も多く、はちみつは食べる以外にもさまざまな使い方で美容や健康を意識する人に愛されている食べ物です。

はちみつに含まれている栄養素

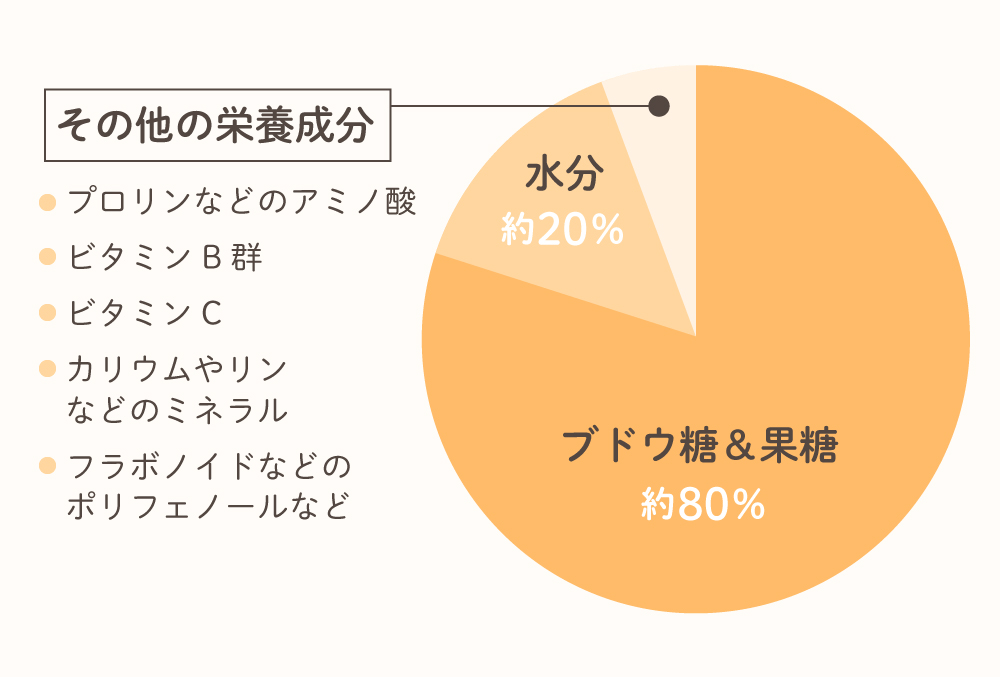

はちみつには、ビタミンやミネラルをはじめとする豊富な栄養素が多く含まれています。主な栄養はブドウ糖や果糖、その他ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ポリフェノール、酵素、などです。

含まれる栄養素は、はちみつの原料となる花の種類によっても異なります。

- そば花はちみつ:鉄分やミネラルが豊富

- マヌカ花はちみつ:抗菌・殺菌作用が強い

- 生はちみつ:ビタミンが豊富

そばの花の蜜からできているそば花ハチミツは、鉄やミネラルを多く含んでいるため貧血気味の人におすすめです。「マヌカハニー」と呼ばれているマヌカ花はちみつは、メチルグリオキサールが多く含まれています。メチルグリオキサールは、抗菌・殺菌作用の効果がとても高く風邪予防に効果が期待できます。

生はちみつは、通常のはちみつ作りの過程で行われる加熱処理や、ろ過作業を一切行っていないはちみつのこと。そのため、本来持ち合わせているビタミンやミネラルを豊富に摂取できるのが特徴です。

このほかにも、花の種類によって様々な栄養素が期待できます。

はちみつの主な効果・効能6つ

はちみつは、健康や美容にさまざまな効果・効能を発揮してくれます。今回は、はちみつの栄養から期待できる主な効果や効能について紹介していきます。

1.【肌荒れ改善・美白】美肌効果

はちみつには、ビタミンC・B2・B6やポリフェノールなどが豊富に含まれています。ビタミン類は、皮膚の代謝を整えたりブライトニング効果(美白)が期待できます。

また、ポリフェノールは、シミやそばかすの原因となるメラニンの生成を抑制する抗酸化作用があります。

このように、はちみつを毎日適量摂取することで体の中から美肌が目指せます。

2.【ダイエット効果】脂肪の生成を抑制する

はちみつは糖類でありながら、ダイエット効果があります。はちみつと他の糖類を、100gあたりのカロリーや糖質で比べてみましょう。

| 甘味類 | カロリー | 糖質 |

|---|---|---|

| はちみつ | 303kcal | 81.9g |

| 上白糖 | 384kcal | 99.3g |

| 三温糖 | 383kcal | 99.0g |

| 黒砂糖 | 356kcal | 90.3g |

他の糖類と比較してみると、はちみつはカロリーと糖質が低いことが分かります。また、ハチミツ大さじ1杯の甘さは上白糖大さじ3杯に相当します。そのため、砂糖よりも少しの量で甘さを感じることができるでしょう。

さらに、はちみつは脂肪の蓄積を促すインスリンの過剰分泌を抑えてくれるため、ダイエット効果が期待できます。はちみつは、低カロリーな上に脂肪をつきにくくするので、ダイエット中の方におすすめの食品です。

3.【便秘改善】腸内環境を整える

はちみつには、オリゴ糖やグルコン酸が豊富に含まれています。この2つの成分は、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌を抑制する働きがあります。

善玉菌が優位になると腸内の働きが活発になり、結果的に便秘改善につながるというわけです。ただ、逆にはちみつをとり過ぎてしまうと下痢になるので注意してください。

4.【感染症予防】免疫力アップ

名古屋市立大学大学院薬学研究科の研究チームが2018年に発表した論文によると、はちみつを至適温度で一定時間加熱すると、消化管上皮からのG-CSFの産生を誘導する成分が現れることが分かっています。

※参考:分子科学研究所プレスリリース

このG-CSF(顆粒球コロニー刺激因子)とは、主に細胞から分泌される“免疫力を高める”作用のあるタンパク質のことで、消化管の機能を高めたり、感染症予防にも役立つと考えられています。

なお、非加熱のはちみつは、G-CSFの産生を誘導する成分は現れないとのこと。ただ、日本で販売されている多くのはちみつは加熱処理がされています。

5.【喉の痛みを抑える】抗炎症作用

はちみつには、抗菌・殺菌作用があります。そのため、はちみつを適量摂取することで喉の痛みを和らげ、炎症を抑えてくれます。また、はちみつの殺菌作用で口内炎や口臭の予防に繋がります。

6.【集中力アップ】脳の活性化

代表的な栄養成分であるブドウ糖・果糖・ビタミン類・ミネラルは、脳の活性化に必要とされる栄養素です。特にブドウ糖は脳のエネルギーとして使われる栄養であるため、吸収効率のよいはちみつを食べることで、脳が働きやすくなり、集中力を高める効果も期待できるでしょう。

また、更年期に関する論文では「トアランはちみつ」を毎日摂取すると記憶力が向上したという研究結果があります。トアランはちみつは、マレーシアに生息するオオミツバチのはちみつで、高い栄養価が特徴です。

はちみつを毎日食べるとどうなる?

はちみつにはさまざまな健康・美容効果がありますが、毎日食べても問題ないのでしょうか? この項目では、はちみつの正しい摂取量と注意点を解説します。

はちみつの1日当たりの摂取量

はちみつを毎日摂取しても問題はありません。ただ、気をつけてほしいのが1日の摂取量です。はちみつの摂取量の目安は、1日に大さじ1~2杯。

それ以上摂取してしまうと、カロリーや糖質のとり過ぎになってしまいます。“体に良さそうだから、たくさん食べても大丈夫”と安易に考えるのはNG。はちみつは糖分なので、とり過ぎは逆効果です。

はちみつを食べ過ぎてしまった場合の影響

はちみつを過剰に摂取することで、体に以下のような影響を及ぼすと考えられています。

- 肥満

- 吐き気

- 下痢症状

はちみつは糖類であるため、食べすぎると肥満の原因に繋がります。また、甘いはちみつを大量に摂取すると、胸焼けのような症状や吐き気を引き起こす可能性があります。

このほか、お腹が緩くなって下痢や腹痛など不快症状の原因にもなります。はちみつは健康に良い食品ではありますが、どんな食べ物も摂りすぎは禁物です。

はちみつと相性の良い食べ物

はちみつは他の食品と一緒に摂取することで、さらにうれしい効果を発揮します。この項目では、はちみつと相性の良い食べ物を紹介します。

レモン

レモンには、クエン酸と呼ばれる成分が多く含まれています。クエン酸は疲労回復の効果があり、はちみつに含まれる糖分と一緒に摂取することで相乗効果が生まれます。

はちみつとレモンのおすすめの食べ方は、レモンのはちみつ漬け。レモンを皮ごとはちみつにつけることで、栄養素をそのまま頂けます。また、レモンのはちみつ漬けを水に溶かしてレモネードにするのもおすすめです。

シナモン

シナモンは「スパイスの王様」と呼ばれています。その理由はシナモンには関節炎や心臓病、コレステロール値の改善などさまざまな効果・効能があるからです。

はちみつに含まれる抗菌・殺菌と組み合わせることで、免疫力アップや病気の予防に効果があります。おすすめはリンゴを煮て、そこにはちみつとシナモンを合わせる食べ方です。リンゴの抗酸化作用もプラスされて、アンチエイジング効果も期待できます。

ヨーグルト

ヨーグルトには、ビフィズス菌や乳酸菌などお腹の調子を整える善玉菌が含まれています。はちみつに含まれているオリゴ糖は、善玉菌の働きを助けてくれる成分です。

そのため、はちみつとヨーグルトは便秘を解消するにはぴったりの組み合わせです。また、はちみつには甘味料としての役割もあるので、無糖のヨーグルトにかけるのがおすすめ。

はちみつは砂糖よりも低カロリーのため、ダイエット中の方にも気にせず楽しめます。

はちみつの栄養を効果的に摂るタイミング

はちみつの栄養を効果的に摂りたい時には、以下のようなタイミングで食べるのがおすすめです。

集中したいとき

はちみつの80%を占めるブドウ糖は、脳のエネルギーとして消費される栄養素です。ブドウ糖は糖の最小単位で、体内で糖を分解してブドウ糖を作り出しさまざまな器官でエネルギーとして消費します。

しかし、はちみつには最初からブドウ糖の状態で含まれているため、食べる事でダイレクトにブドウ糖を摂取できます。仕事や考えごとなど集中して脳を使いたい時にはちみつを食べることで、素早く脳にブドウ糖を送ることができるため、集中力を高めることができるでしょう。

スポーツをするとき

はちみつは消化吸収がよく、素早くエネルギーに変換されるため、スポーツ時の栄養補給としてもおすすめです。エネルギー以外にも、ビタミンやアミノ酸、ミネラルなど、体の調子を整え疲労回復効果を持つ栄養も豊富に含んでいます。

就寝する前

はちみつは消化しやすく、消化器官への負担が少ないため就寝前に食べるのもおすすめです。就寝前にはちみつを食べることで、体への負担なく脳や体内にエネルギーが行き届くため、寝つきがよくなったり、就寝中の体内メンテナンスが捗ったりする効果も期待できると言われています。

就寝中に体内メンテナンスが正常に行われることで、脂肪燃焼効果が高まることも期待できるでしょう。就寝する1時間前くらいに食べて、寝る前にはしっかり歯磨きするのもお忘れなく。

はちみつを食べるときの注意点

はちみつの効果や効能を最大限に得るには、量だけでなく摂取する際に以下に注意すると良いでしょう。

- 一度に摂取しない

- はちみつを加熱しない

- 1歳未満の子どもには与えない

一度に摂取しない

はちみつは一度に摂取するよりも、朝・昼・晩の3回に分けて食べるのがおすすめ。1日に最適な摂取量はおよそ10g~30g(大さじ1杯~2杯)で、40gまでなら体調への影響がないと言われています。

それ以上に食べてしまうと、糖分の過剰摂取に繋がるので控えましょう。

加熱しない

はちみつは、熱を加えると栄養素が破壊されてしまいます。はちみつに含まれるビタミンや酵素は60℃以上の高温に弱いため、紅茶など熱い飲み物などに入れる場合は、少し冷ましてからにしましょう。

1歳未満には絶対与えてはいけない

生後1歳未満の子どもにはちみつを与えてしまうと、

小さなお子さんがいる家庭では、はちみつの保管に十分注意してください。

はちみつは食べる以外にも!美肌や健康におすすめの使い方

はちみつは食べる方法以外にも、直接肌や髪などに使うことで美肌や健康効果が期待できます。続いては、はちみつのおすすめの使い方を紹介していきます。

入浴剤として使う

上質な保湿成分があるはちみつは、お風呂に入れて入浴剤として使うことができます。はちみつの甘い香りに癒されるだけでなく、肌がしっとりと保湿されますよ。

熱に弱いとされるはちみつの天然成分ですが、約40~43度のお風呂であれば特に影響はありません。

お風呂に大さじ2~3程度のはちみつを入れ、よくかき混ぜてからじっくり浸かってみてください。

フェイスパックとして使う

はちみつはグリセリンと同等の保湿成分が含まれると言われているため、乾燥による肌荒れに悩んでいる人は、はちみつを使ったフェイスパックでケアするのがおすすめです。はちみつには肌を整える作用もあるため、添加物や防腐剤などを含む製品を使うと肌荒れしてしまうという人にも、天然由来成分100%のはちみつパックがおすすめです。

洗顔後、化粧水で肌を整え、はちみつを直接肌に塗っていきます。はちみつが乾いてしまうのを予防するため、肌に塗り終わった後はラップなどを鼻や口を避けて被せ、5~10分放置してください。

ぬるま湯で優しくはちみつを洗い流して、クリームなどで保湿ケアをすれば完了です。唇など、部分的なパックに使うのもおすすめですよ。

歯磨き剤として使う

高い殺菌作用を持つ天然はちみつは、虫歯予防に適していると言われています。そのほか、歯石予防や歯周病予防、口臭予防も期待できると言われており、歯磨きの際にはちみつを使って歯を磨く方法が注目されています。

歯磨き粉をつけるように、歯ブラシに小さじ1程度のはちみつを乗せ、通常通り歯を磨くだけです。磨いた後は口を濯いで終わります。

甘いはちみつですが、約80%がブドウ糖と果糖で構成されているため、ショ糖などから出来ている砂糖とは違い虫歯のリスクが低く、殺菌効果が強いことが歯磨き剤として使われる根拠とされています。そのため、100%天然のはちみつを使う必要があり、加糖されたはちみつを使うと虫歯リスクが上昇してしまうので注意してください。

はちみつに関するよくある質問

はちみつが白く固まっても食べられる?

はちみつが固まる現象は、「結晶化」と呼ばれはちみつの特性です。

結晶化は外気温が13〜16℃ほどになると起きやすく、はちみつの種類によっても変わります。結晶化してもはちみつは問題なく食べられますが、気になる場合は45〜60℃ほどで湯せんするともとに戻ります。

はちみつに賞味期限はあるの?

未開封のはちみつは、2年〜3年の賞味期限のものが多いようです。

開封後は風味が落ちやすく、徐々に劣化するので早めに食べ切りましょう。

はちみつは加熱しても大丈夫?

加熱すると、はちみつに含まれているビタミン類が失われやすくなります。はちみつの栄養素をそのままとりたい場合、そのまま食べるのがおすすめです。

開封後は冷蔵庫に入れるべき?

はちみつは、常温保存が適しています。なので冷蔵庫に入れる必要はありません。ただ、常温保存でも直射日光や高温多湿になるような場所への保存は控えてください。

まとめ

はちみつを毎日食べることで得られる効果・効能を紹介しました。はちみつには、美肌や便秘改善など美容と健康に嬉しい栄養素が多く含まれています。ただし、1日の摂取目安量を必ず守るようにしましょう。はちみつを上手に摂取して、健康維持にも役立ててください。