味噌に含まれる主な栄養素!期待できる効果・効能や1日の適切な摂取量も解説

日本の食卓に欠かせない味噌は、単なる調味料にとどまらず、健康維持につながる栄養素が豊富に含まれています。最近ではその栄養価の高さから、発酵食品として改めて注目されており、美容や健康を意識する方の間でも人気が高まっています。しかし、味噌は塩分も含むため、塩分過多にならないか心配な方も多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、味噌に含まれる主な栄養素とそれぞれに期待できる効果・効能、さらに1日に摂取する目安量についても詳しく解説します。味噌を日々の食生活に上手に取り入れ、健康的な暮らしを目指したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- 味噌は大豆由来の栄養が豊富

- 発酵過程で大豆にはない栄養も多く含まれる

- 適切な摂取量は味噌汁1日1〜2杯が目安

- 味噌汁は50℃前後で作るとより栄養を効率的に摂取できる

味噌に含まれる主な栄養素は?主原料の大豆は栄養豊富

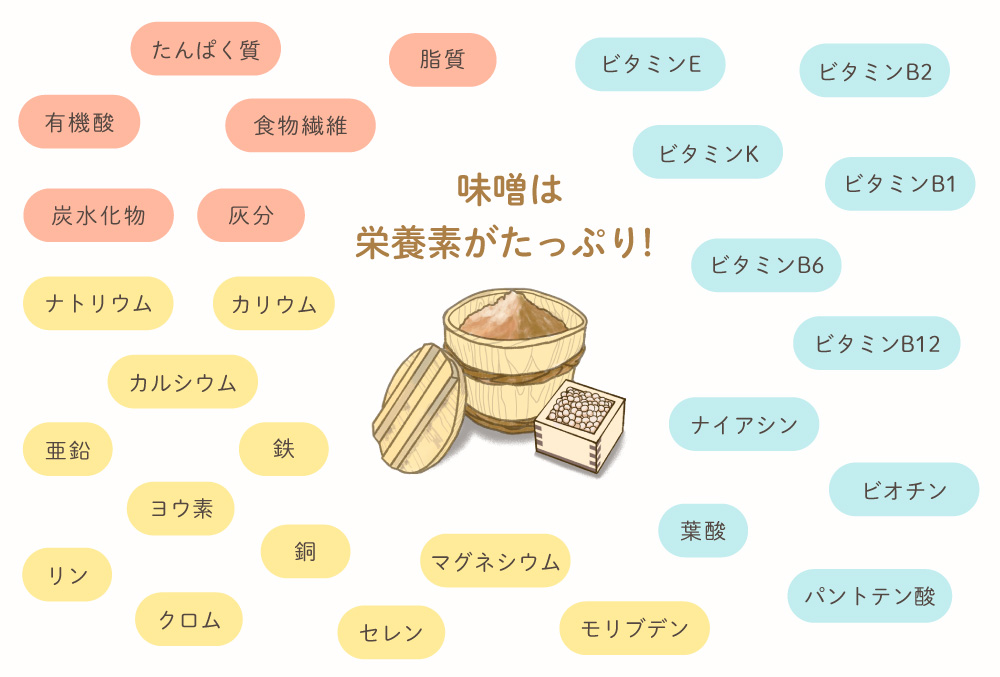

味噌は大豆を主原料とする発酵食品です。大豆は良質の植物性たんぱく質や食物繊維を多く含む栄養価の高い食品です。味噌は大豆の栄養素に加え、発酵過程で生成されるさまざまな栄養素が含まれています。

「味噌は医者いらず」という慣用句があるように、味噌は大豆よりもさらに栄養価が高く、体調を整え、病気の予防も期待できる食品です。味噌に含まれる栄養には以下があります。

味噌に含まれる主な栄養素

- たんぱく質

- 食物繊維

- ビタミンE

- ビタミンB群

- レシチン

- イソフラボン

- 大豆サポニン

それぞれ詳しく紹介します。

たんぱく質

味噌には、大豆由来の植物性たんぱく質が含まれています。たんぱく質は20種類のアミノ酸から構成される成分で、味噌は発酵の過程で酵素によってアミノ酸に分解されることで、体内での消化・吸収がスムーズになります。

さらに、味噌が体内で合成できない必須アミノ酸9種類すべてを含んでいることが特徴です。そのため、味噌は筋肉や細胞の修復のほか、免疫機能の維持など日々の健康づくりに役立つ食べ物と言えます。

食物繊維

味噌には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれており、腸内環境を整える力に優れています。味噌を食べると便通が促進され、便秘の改善につながるほか、余分な糖や脂質、ナトリウムの排出を助ける働きにより、血糖値や血圧の上昇を抑える効果も期待できます。

さらに、食物繊維はコレステロールの吸収を抑える作用もあるので、生活習慣病の予防にも役立つ成分です。また、食物繊維は第6の栄養素ともよばれ、低カロリーなので肥満予防にもつながります。

ビタミンE

味噌に含まれるビタミンEは、体内の酸化を防ぐ強い抗酸化作用を持ち、細胞の老化を遅らせる働きがあります。細胞膜を健康に保つ作用もあり、肌のハリを保ち、若々しさの維持につながります。また、ビタミンEは悪玉コレステロールの抑制にも効果があるとされ、生活習慣病の予防にも役立つ栄養素です。

ビタミンB群

ビタミンB群は、ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ビオチンという8種類の成分の総称です。味噌に豊富に含まれるビタミンB群は、糖質・脂質・たんぱく質の代謝を助け、効率的なエネルギー産生を支える重要な栄養素です。肌や爪、髪の健康維持にも関与しているため、ビタミンB群が不足すると疲労感や肌荒れの原因になります。味噌を日常的に取り入れることで、体の代謝機能を高め、健やかな身体づくりに役立てることができます。

レシチン

味噌の主原料である大豆には、レシチンという脂質成分が豊富に含まれています。レシチンは血中コレステロールのバランスを整え、動脈硬化の予防に効果があるとされる成分です。神経伝達物質の材料としても重要な成分で、記憶力や集中力の維持にもつながると考えられています。さらに、自律神経の乱れを整える働きもあり、心身の安定をサポートする栄養素として注目されています。

イソフラボン

味噌に含まれるイソフラボンは大豆由来のポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用を持つ成分です。抗酸化作用は、細胞にダメージを与える「活性酸素」を抑える働きがあるため、動脈硬化やがんの予防が期待されています。

また、イソフラボンは女性ホルモンに似た作用を持っていると考えられているほか、骨からのカルシウム流出を防ぐため、骨粗しょう症の対策にも有効です。美肌や若見えにもつながる栄養素として注目されています。

大豆サポニン

味噌に含まれる大豆サポニンは、マメ科特有の成分で、独特のえぐみや苦味のもととなる栄養素です。強い抗酸化作用を持っていることが特徴で、体内の脂質の酸化を防ぐことで老化やがんのリスクを軽減するとされています。また、血流の改善や代謝の促進、肥満防止、さらには免疫力の向上にも役立つため、生活習慣病の予防にも効果が期待されています。

味噌は体にいい?味噌を食べることで期待できる効果・効能

味噌には、大豆由来の栄養素や発酵によって生成される成分が多く含まれており、以下のようなさまざまな健康効果が期待されています。

味噌に期待できる効果効能

- コレステロール値の抑制

- 生活習慣病の予防

- 老化の抑制

- 骨粗しょう症予防

- がん予防

- 腸内環境の改善

- 美肌効果

大豆サポニンには血中コレステロールを下げる作用があり、生活習慣病の予防にもつながります。さらに、大豆サポニンやイソフラボンの抗酸化作用は、老化やがんのリスクを軽減し、特に胃がんや胃潰瘍に対して予防効果があると期待されています。

そのほか、味噌に含まれるイソフラボンは女性ホルモンに似た働きを持っている成分で、骨密度を保つ手助けをし、骨粗しょう症の予防にも役立ちます。そのほかにも、味噌は腸内環境の改善や美肌効果も期待できるなど、優れた効果効能を持つ食品です。

味噌の栄養を効率的に摂取する方法

味噌を使った料理と言えば、日本では味噌汁が一般的です。味噌の栄養をより効率よく摂取するためには、味噌汁を作る際の温度に注意が必要です。乳酸菌は50℃、酵母は70℃前後で死滅するため、火を止めて少し冷ました後に味噌を溶くことで、乳酸菌や酵母菌を生きたまま摂取することができます。特に、腸内環境の改善など、生きた菌の働きを期待する場合には、50℃前後での調理が効果的です。

また、乳酸菌や酵母が生きていなくても、味噌の健康効果や大豆の栄養成分がなくなるわけではありません。味噌汁のほかにも、パウンドケーキなどにしておいしく食べる方法もあります。

味噌の1日の適切な摂取量

味噌の1日の摂取目安は、大さじ1〜2杯程度とされています。味噌汁に換算すると、大さじ1杯が味噌汁約1杯分なので、味噌汁を飲む際は1日1〜2杯分が目安となります。ただし、個人の体質などによって異なるため、持病や食生活に応じて量を調整することが大切です。

味噌は塩分が多くて健康に悪い?塩分過多の心配は少ない

味噌は塩分を含む食品ですが、食べ方次第では塩分量を気にするほどではありません。特に、1杯の味噌汁に含まれる塩分量は約1.2~1.5gと少量であり、1日1〜2杯程度であれば、塩分の過剰摂取にはつながりにくいです。

むしろ味噌は栄養価が高く、発酵食品としての健康効果も期待できるため、適量を守れば日々の健康維持に役立つ食品といえるでしょう。また、味噌汁の塩分量が気になるという方は、出汁をしっかりとって「旨み」を効かせるなど、味噌の量を減らして満足感を得られる味に仕上げる工夫もおすすめです。

味噌汁はカリウムの多い食材を入れるのがおすすめ

味噌汁の塩分が気になる場合は、具材に工夫を加えることでバランスをとることができます。特に、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出する作用を持つミネラルの一種「カリウム」を多く含む野菜を取り入れるのが効果的です。

カリウムが豊富なほうれん草や春菊、じゃがいもなどの食材は塩分の吸収を抑えてくれるので、味噌汁と相性がいいです。さらに、わかめやごぼう、こんにゃくといった食物繊維が豊富な具材も、塩分の排出をサポートしてくれます。より健康を意識する場合は、カリウムや食物繊維が豊富な具材を積極的に使った、具だくさんの味噌汁がおすすめです。

赤味噌と白味噌の違いは?栄養価が高いのは赤味噌

赤味噌と白味噌は、原料や製法、熟成期間の違いにより風味や栄養価が異なります。主な違いは次のとおりです。

| 赤味噌 | 白味噌 | |

|---|---|---|

| 色味 | 濃い赤褐色 | 淡いクリーム色~薄黄色 |

| 熟成期間 | 長い(半年〜1年以上) | 短い(数日〜数カ月) |

| 製法 | 大豆を蒸す | 大豆を茹でる |

| 麹の量 | 少ない | 多い |

| 塩分濃度 | 高い | 低い |

| 特徴 | 保存性が高い コクがあり、風味が強い |

まろやかで甘みがある 製法上、栄養が流出しやすい |

| 栄養価 | 高い (発酵が進んでおり栄養豊富) |

やや低い (熟成が短く栄養成分が少なめ) |

| 主な用途 | 味噌汁、煮込み料理、味噌だれ、味噌煮込みなど | 雑煮、白和え、漬け焼き、洋風料理など |

赤味噌は長期間熟成されるため、発酵によって栄養素が豊富に生成されやすく、特に抗酸化作用のある成分やアミノ酸が多く含まれる傾向があります。加えて、赤味噌は大豆を蒸して作るため、加熱による栄養素の流出が抑えられるため栄養価が高いことも特徴です。

一方、白味噌は短期間で熟成され、大豆を茹でる工程があるため、やや栄養価が落ちやすいとされています。口当たりはまろやかで甘みがあり、和え物や白身魚料理など繊細な味付けに適しています。そのため、栄養価の面では赤味噌が優れており、健康効果を重視する方には赤味噌がよりおすすめといえるでしょう。

麦味噌や米味噌とは?栄養価の違いも解説

麦味噌と米味噌は、どちらも大豆に麹と塩を加えて発酵させて作る味噌ですが、麹の種類によって風味や栄養成分に違いが生まれます。米味噌は米麹を使用しており、全国的に親しまれているスタンダードな味噌です。一方、麦味噌は麦麹を使用した味噌で、主に九州や四国、中国地方で食べられています。

栄養面において、カロリーに大きな差はありませんが、麦味噌は米味噌より塩分がやや少なく、食物繊維が多く含まれているのが特徴です。特に塩分を気にする方には麦味噌が適しています。

また、米味噌は甘口から辛口まで幅広く、熟成期間の長さや麹の割合で風味が大きく変わります。自分の体調や好みに合わせて麦味噌と米味噌を使い分けるのも、健康維持を意識しながら食事をおいしく楽しむポイントです。

まとめ

味噌は大豆を主原料とする発酵食品で、良質の植物性たんぱく質や食物繊維を多く含む栄養価の高い食品です。ビタミンEやビタミンB群のほか、レシチン、イソフラボンなどの栄養成分も豊富に含まれています。そのため、コレステロール値の抑制や生活習慣病の予防、がん予防、腸内環境の改善などの効果効能が期待できます。1日大さじ1〜2杯を目安に、ぜひ日々の食事に味噌を取り入れてみてください。