北海道あるある!?本州との文化の違いや特徴を紹介

他府県の人と交流していると、お互いの生活習慣や県民性の違いに驚くことがありますよね。県民あるあるを紹介するテレビ番組も人気で、他府県の暮らしや文化に興味を持つ人も多いです。

日本全国にさまざまな「あるある」がありますが、北海道はその数やインパクトが桁違い。 北海道を訪れた他府県の人は、道民の習慣や文化に驚くことも少なくありません。今回は、そんな他府県の人が驚く「北海道あるある」をご紹介します!

【今や全国に知れ渡ってる?】北海道定番あるある

北海道あるあるの中には、今や全国的に知られているものも多くありますよね。まずは、メディアなどでもよく取り上げられる、定番の北海道あるあるを紹介します。

冬も室内では半袖・アイスが定番

「北海道民は冬でもアイスを食べる」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。これは、北海道の住宅が気密性に優れ、室内の暖房がしっかりしているためです。

全国の室内平均気温が約18度に対し、北海道の室内平均気温は約21度という調査結果もあります。これは、沖縄の室内平均気温とほぼ同じ。暖かい室内では、冬でも半袖でアイスを食べることも珍しくありません。

また、北海道の家庭では暖房をしっかりつけるのでコタツを使う習慣があまりなく、コタツ所持率は全国最下位。他府県民が当たり前に楽しんでいる「コタツでみかん」や「コタツでアイス」を体験したことのない北海道民も多く、初めて他府県でコタツに入って驚いたという人もいます。

梅雨がほぼない

北海道には本州のような梅雨がほぼありません。これは、梅雨前線が北上するにつれて勢力が弱まり、北海道に到達する頃にはわずかな雨を降らせる程度になるためです。

ただし、「蝦夷梅雨(えぞつゆ)」と呼ばれる、梅雨に似た時期はありますが、本州と比べると雨量も期間もごくわずか。この点は、本州のジメジメした梅雨が苦手な人にとっては羨ましいかもしれません。

ゴキブリを見たことがない

ゴキブリの生息地は、一般的に東北地方から中国地方までとされており、北海道にはほとんど生息していません。そのため、道民の中には「ゴキブリを一度も見たことがない」という人も多いです。

本州で毛嫌いされているゴキブリを、珍しがって興味津々で見に行く北海道民の話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

しかし、近年の温暖化の影響で、北海道でもゴキブリの目撃情報が増えているようです。

スギ花粉症の人がほぼいない

春になると多くの人を悩ませるスギ花粉症ですが、北海道にはスギの木がほとんどないため、スギ花粉症の人はほぼいません。この話を聞いて「北海道に移住したい」と思う花粉症持ちの他府県民も多いでしょう。

しかし、北海道にはスギ花粉症がない代わりに、「シラカバ花粉症」や「イネ花粉症」に悩む人が多くいます。スギ花粉のアレルゲンがないだけで、北海道民にも花粉症に苦しむ人は少なくありません。

学校でスキー・スケートの授業がある

北海道の学校では、スキーやスケートの授業が実施されているのも定番のあるある。他府県民からすると羨ましい環境に思えるかもしれませんが、スキーウェアの準備や移動など、意外と手間がかかるため「面倒くさい」「苦手だから嫌だ」という学生も少なくありません。「どうせやるならスノーボードをやりたい!」という声もよく聞かれます。

ちなみに、北海道の学校にはプールがないところも多く、水泳の授業自体がないことも珍しくありません。さらに、指定のスクール水着がないのが普通なので、他県では「スクール水着」が当たり前にあると知って驚くことも。

桜の見頃は4月末~5月と遅め

本州では3月下旬から4月上旬にかけて桜が見頃を迎えますが、北海道は全国でも開花が最も遅い地域のひとつです。

例年4月下旬~5月上旬にかけて桜が咲き、ゴールデンウィークのお花見が定番。特に函館の「五稜郭公園」や札幌の「円山公園」などは道内でも人気のお花見スポットとして知られています。

また、北海道にはエゾヤマザクラという本州のソメイヨシノとは異なる品種の桜が多く、自生する桜の色がやや濃いピンク色なのも特徴です。

節分は落花生を撒く

節分といえば本州では大豆を撒くのが一般的ですが、北海道では落花生を撒く家庭が多いです。落花生なら雪の上に落ちても拾いやすく、殻を剥けば衛生的に食べられるため、寒冷地ならではの合理的な風習として根付いています。

小学校の運動会は5~6月開催&指定の体操着がない

北海道の小学校では、運動会が5月~6月に開催されるのが一般的です。本州では秋に開催されることが多いですが、北海道は9月以降に急激に気温が下がるため、気候の良い初夏に行われます。

また、運動会に限らず北海道の小学校では指定の体操着がなく、Tシャツや短パンを各自で準備するのが特徴です。

【他府県民は二度見必至!?】驚きの北海道あるある

続いては、他府県民が思わず二度見してしまうような意外性のある北海道あるあるを紹介します。

冬場の子どもの移動にはベビーカーよりソリが定番

小さな子どもとのお出かけにはベビーカーが必需品。しかし、積雪量の多い北海道では、ベビーカーの使用がほぼ不可能です。

そこで活躍するのがソリ。雪の上をスムーズに滑ることができ、安定感もあるため、雪の日の移動手段として重宝されています。子どもも喜んで乗るため、ちょっとした散歩や買い物にも便利。北海道の冬には欠かせないアイテムのひとつです。

冬は福利厚生で燃料手当が出る会社も

北海道の冬は寒さが厳しく、暖房代(灯油・ガス・電気)が高額になりがちです。

そのため、一部の企業では 「燃料手当」 という福利厚生があり、冬の暖房費を補助してくれるところもあります。

支給額は企業や家族構成によって異なりますが、1シーズンあたり5万円~15万円程度が一般的で、中には給与1ヶ月分に相当するケースもあります。

そのため、企業選びの際に「燃料手当の有無」をチェックする道民も少なくありません。

カップ焼きそばと言えばペヤングでもUFOでもなく「やきそば弁当」

本州でカップ焼きそばと言えば、ペヤングとUFOが2強と言えるでしょう。しかし、北海道では「やきそば弁当」が絶対王者として道民に支持されています。

東洋水産から発売されているやきそば弁当は、北海道でしか買えない限定商品のひとつ。定番のソース味のほか、ねぎ塩、たらこバターとバリエーションも豊富です。北海道を訪れた際には、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。

金木犀の香りが分からない

芳香剤の定番でもある金木犀の香り。本州では街路樹として植えられていることも多く、身近で馴染みのある香りとして知られています。オレンジ色の小さな花から甘い香りが漂い、金木犀の香りを嗅ぐと秋の訪れを感じる、という人も多いですよね。

しかし、金木犀は寒さに弱いため、北海道には自生していません。霜や雪に弱く、寒冷地では育たないため、道内で見かけることはほぼありません。そのため、北海道民の中には「金木犀の香りを実際に嗅いだことがない」という人も珍しくないんです。

芳香剤や柔軟剤などで「金木犀の香り」に触れることはあっても、本物の金木犀を知らない道民も多く、実際に本州で花を見つけると「あれ?トイレの香り?」「柔軟剤の匂いと同じ!」と驚くことも。金木犀の香りが当たり前にある地域と、そうでない地域の違いを感じる瞬間ですね。

赤飯が甘い

お祝い事の必需品である赤飯は、もち米に小豆を混ぜて炊き上げた郷土料理です。豆の香りとほのかな塩味、もちもち食感のご飯が魅力の料理として知られています。

しかし、北海道の赤飯は本州のものと比べてご飯のピンク色がとても濃いのが特徴。さらに一口食べると、口の中に甘みが広がります。実は、北海道の赤飯は甘納豆を使って作るのが一般的です。

本州の人は、塩気のある味を想像して赤飯を食べるので、北海道の赤飯に最初は驚く人が多いでしょう。

大判焼き/今川焼きは「おやき」と呼ぶ

全国的には「大判焼き」や「今川焼き」と呼ばれる、丸くてあんこやカスタードが入った和菓子。しかし、北海道では「おやき」という名称が一般的です。

ただし、長野県でいう「おやき」(野菜や味噌を詰めた焼き饅頭)とは全く別のもの。北海道民にとって「おやき」とは、あくまで大判焼きのことを指します。北海道を訪れた本州の人が「おやき」を注文すると、イメージと違うものが出てきて驚くことも多いようです。

屋根はトタン屋根で、しかも平らなものが多い

北海道の住宅の屋根はトタン屋根が主流です。これは積雪対策のためで、耐久性があり、雪が滑り落ちやすい特徴があります。

また、特に都市部の住宅では「陸屋根」(平らな屋根)も多く見られます。本州では屋根に傾斜をつけて雨水や雪を流すのが一般的ですが、北海道では 雪が滑り落ちると危険なため、あえて平らな屋根にして積もらせるという設計が取られています。これは都市部では雪を敷地内に落とさないための工夫でもあり、北海道ならではの建築スタイルと言えるでしょう。

反対に、本州でよく見られる瓦屋根は、北海道ではほぼ見かけることがありません。

めんつゆといえば「めんみ」

道民にとって、めんつゆといえばキッコーマンの「めんみ」です。本州で主流の「創味のつゆ」や「ヤマキのめんつゆ」も売られていますが、北海道のスーパーでは「めんみ」が定番で、多くの家庭のストック調味料になっています。

「めんみ」は北海道の昆布だしをベースにした甘めの味付けが特徴で、そばつゆ、煮物、丼ものの味付けなど幅広く活用されます。道外の人が「めんみ」を初めて飲むと、「甘い!」と驚くことも多いそうです。

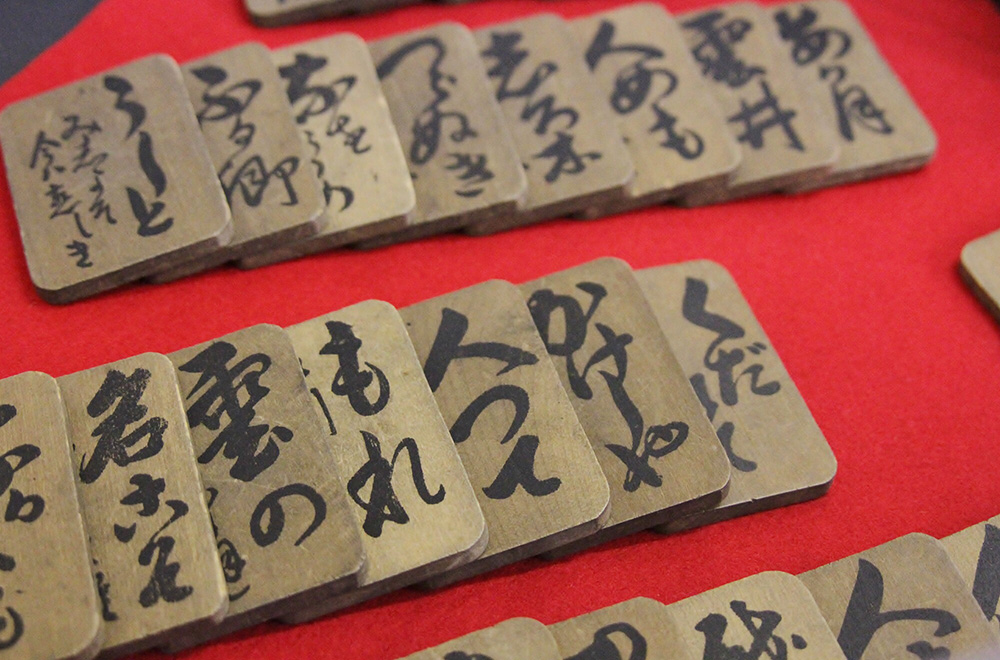

百人一首は木の板&下の句から取る

北海道の百人一首は「木の板」で作られた札を使うのが特徴です。本州では紙の札が一般的ですが、北海道では木札を使う学校が多いため、他県の人が驚くポイントのひとつ。

また、本州では「上の句」が読まれて札を取りますが、北海道では「下の句」から取るルール が主流。このため、全国大会などで本州のルールに戸惑う道民もいるのだとか。

信号機は縦型が多い

北海道の信号機は縦型が圧倒的に多いです。本州では横型が一般的ですが、北海道では雪の重みで信号機が壊れないようにするため、縦型が採用されていることが多いです。

大雪が降ると、本州の横型信号は雪が積もってライトが見えなくなることもありますが、北海道の縦型信号ならその心配がないため、雪国ならではの工夫が施されています。

豚汁を「ぶたじる」と読む人が多い

「豚汁」の読み方には「とんじる」派と「ぶたじる」派がいますが、北海道では「ぶたじる」と読む人が圧倒的に多いです。

スーパーの惣菜コーナーや飲食店のメニューでも「ぶたじる」と表記されていることが多く、本州から来た人が「とんじる」と注文しても、「あ、ぶたじるですね」と言い直されることもあります。これは、北海道では「豚=ぶた」とそのまま読むことが多いためだそうです。

北海道あるあると他府県事情を比較【ここが違うよ北海道】

北海道あるあるが分かってきたところで、続いては他府県との違いについて紹介します。特に、他府県民・北海道民のどちらも驚くような文化の違いを比較してみましょう。

結婚式はご祝儀性?会費制?

| 北海道 | 都府県 | |

|---|---|---|

| 結婚式のゲスト側が支払う費用 | 会費制 | ご祝儀制 |

| 費用相場 | 15,000~18,000円 | 30,000円~ |

| 引き出物 | 1品(プチギフト) | 2~3品 |

| お車代 | ないことが多い | あることが多い |

本州ではおなじみのご祝儀制結婚式。招待されたゲストはご祝儀として現金を包むのが一般的で、金額は最低でも3万円と言われています。お祝いの気持ちはあれど、出費が大きいと感じる人も多いでしょう。

一方、北海道の結婚式は会費制が基本。会費15,000~18,000円程度を受付で現金払いするのが一般的です。ご祝儀袋に入れる必要もなく、スマートな支払い方法が特徴的。

ちなみに、本州では5,000円程度の予算で2~3品の引き出物を準備するのが一般的ですが、北海道では1,000~2,000円の予算で引き出物はプチギフトのみとするケースが多いそうです。新郎新婦・ゲスト双方の負担が少なく、気軽に結婚式を楽しめるのが北海道流といえるでしょう。

七夕は7月?8月?

本州では7月7日に笹の葉に短冊を吊るして願いごとをするのが一般的ですが、北海道では8月7日に七夕を行う地域が多いことをご存じでしょうか?

これは、本州の七夕が旧暦7月7日を基準としているのに対し、北海道では新暦に合わせて1カ月遅れの8月7日に行う文化が根付いているためです。そのため、8月に北海道を訪れた観光客が「なぜ8月に七夕?」と驚くことも少なくありません。

また、本州では七夕といえば織姫と彦星の伝説にちなんで星を眺めるイベントが多いですが、北海道には「ローソクもらい」という独自の風習があります。

子どもたちが「ローソク1本ちょうだいな」と歌いながら近所を回り、お菓子やローソクをもらうというもの。地域によって歌詞やルールは異なりますが、まるでハロウィンのような文化ですね。

おせちを食べるのは大晦日?正月?

お正月の定番料理・おせち。本州では元日に家族でおせちを囲むのが一般的ですが、北海道では大晦日の夕食におせちを食べる家庭が多いです。これは、旧暦では日が沈むと次の日が始まると考えられていたことに由来しているのだとか。

また、北海道のおせちには、ご当地ならではの料理がよく含まれています。

- 飯寿司(いずし)

- 松前漬け

- ニシンの昆布巻き

- 氷頭なます(ひずなます:サケの鼻軟骨の酢漬け)

全国のおせちとは一味違う、北海道ならではの味を楽しめるのが特徴です。道外の人にとっては珍しいものも多く、興味を持たれることが多いようです。

他府県民に方言が伝わらないのも北海道あるある

北海道に難読地名が多いことは有名ですが、方言も原型を留めないものが多いです。最後に他府県民には、なかなか伝わらないことで北海道あるあるとなっている方言を紹介しましょう。

| ばくりっこ | 交換する 例:「このチョコとそのグミ、ばくりっこしよ」 →「このチョコとそのグミ、交換しようよ」 |

|---|---|

| じょっぴんかる | 鍵を閉める |

| おだつ | 調子にのる(ふざけてはしゃぐ様子) |

| こわい | 疲れた ※本州では「怖い」と誤解されるので要注意 |

| あずましくない | 居心地が悪い(落ち着かない、不快な感じ) |

| ちょす | いじる、からかう、触る 例:「酔っ払ったらすぐ人ちょすんだから、困るんだよなぁ」 →「酔っ払ったらすぐ人をいじるから、困るんだよね」 |

| めんこい | かわいい |

| したっけ | それじゃあ、じゃあね |

| はんかくさい | ばかばかしい、間抜け |

| なまら | とても、すごく 例:「なまら寒い」 →「めっちゃ寒い」 |

| いずい | しっくりこない、違和感がある 例:「コンタクト入れたけど、なんかいずいんだよね。ゴミ入ってるのかな?」 →「コンタクト入れたけど、なんか違和感あるんだよね。ゴミが入ってるのかな?」 |

| わや | めちゃくちゃ、ひどい 例:「昨日の大雪、わやだった」 →「昨日の大雪、ひどかった」 |

| 押ささる | 意図せず押してしまう例:「スマホのボタン押ささった」 |

| はんかくさい | ばかばかしい、間抜け 例:「はんかくさいことしてないで、さっさと寝なさい」 →「バカなことしてないで、早く寝なさい」 |

他府県民が聞くと確実に「え?」と聞き返されるレベルのものばかりですね。特に「こわい」は誤解されやすいので、北海道民の皆さんは注意しましょう。

まとめ

北海道のさまざまなあるあるを紹介してきました。知れば知る程、おもしろい北海道ならではのあるある。今回紹介したあるあるはほんの一部です。ぜひ、みなさんも北海道あるあるを調べてみてはいかがでしょうか。