あずき(小豆)には高い栄養価がある!健康・美容に効果的な摂り方も紹介

おはぎや羊羹、まんじゅう、お赤飯など手軽に食べられるあずきは和菓子に欠かせない材料です。この小さな実には、生活習慣病の予防やむくみの解消、アンチエイジングに効果的な栄養素がたっぷり! 大豆や落花生などよりも脂質が少ない豆なのも嬉しいポイントです。

この記事では、あずきの栄養について詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

- あずきの生産量第1位は北海道

- タンパク質や食物繊維が豊富

- 煮汁には物凄い栄養が含まれている

この記事でわかること

あずきは低脂質高たんぱくのスーパーフード

日本で古くから親しまれているあずき。和菓子のイメージが強いため「高カロリーなのでは?」と勘違いしている人も少なくありません。

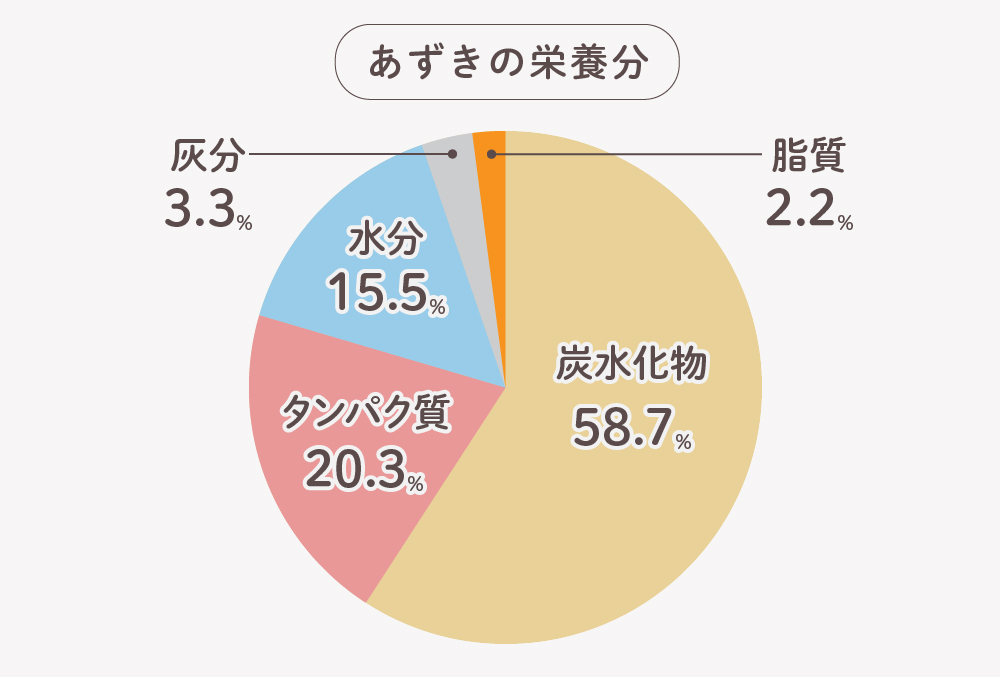

あずきは、大豆や落花生などに比較すると脂質の少ない穀物に分類されます。主成分の多くは炭水化物、さらに、食物繊維やタンパク質も豊富です。その他にもさまざまな栄養が含まれているため健康効果も期待できます。

あずきの基本知識

あずきの栄養について紹介する前に、あずきについての基本的な知識を紹介していきましょう。あずきの歴史や産地・種類などの基本的な情報からも、その魅力や古くから日本で親しまれてきた理由が見えてきます。

日本の食文化におけるあずきの歴史

日本では紀元前4000年頃の遺跡や弥生時代の遺跡から、あずきの祖先祖先である穀物の化石が出土しています。あずきの栄養価の高さは古くから知られており、古代中国でもあずきの煮汁を解毒剤として使用していました。現在でも薬膳料理に欠かせない食材のひとつです。

また、あずきは日本や中国で、神秘的な意味合いをもつものとしても認識されています。古代中国では魔除けや厄除けとして使用されており、日本では今でもお祝いの席にはお赤飯が登場しますね。

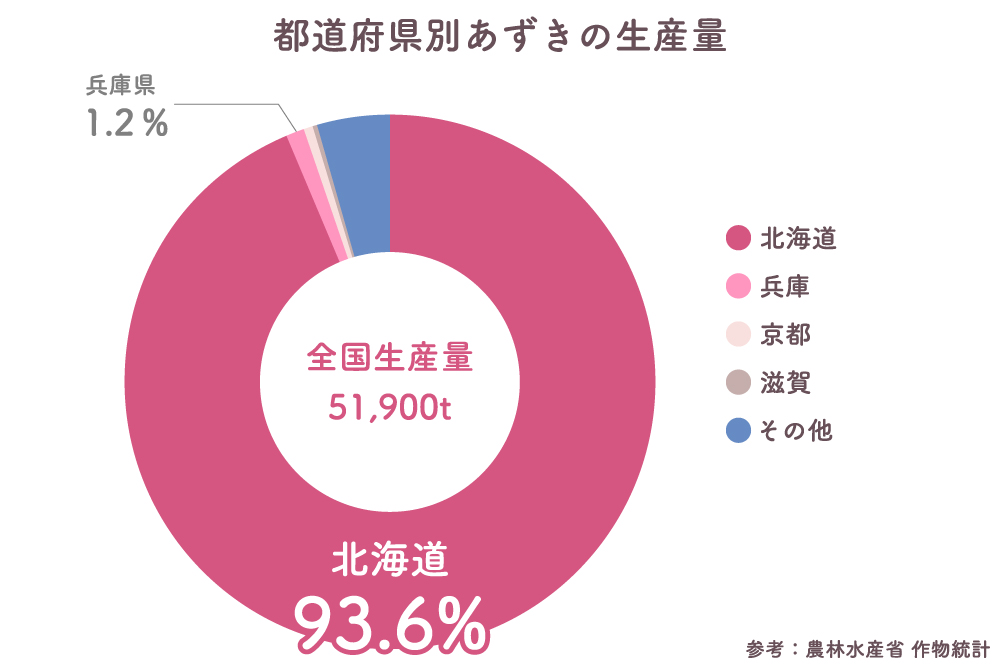

あずきの産地

日本のあずき産地といえば、北海道・丹波(兵庫県)・備中(岡山県)が有名どころです。なかでも北海道は、日本のあずき生産量の8~9割を占めるあずき産地として知られています。

国産あずきのほとんどは北海道産です。何気なく普段食べている和菓子も、国内生産・国産材料を使っている場合、北海道産のものであることが多いでしょう。

あずきの主な品種

国内で生産されているあずきは、主に以下の品種のものが多いです。

| 普通小豆(粒の直径が4.2mm以上) | |

|---|---|

| エリモショウズ | 北海道で生産されているあずきの中で、最も多い品種です。そのため、国産大豆の大半は、エリモショウズと言えます。 粒あん、こしあん、どちらの加工にも適しており、見た目や味の良さから和菓子から料理まで幅広く使用されているあずきです。 |

| きたまろん | エリモショウズに続く生産量を誇るのがきたまろんです。耐病性、耐寒性に優れており、栽培しやすいため、北海道で多く栽培されています。 他のあずきに比べるとポリフェノール含有量が多いと言われている注目のあずきです。 |

| 白小豆 | 栽培が困難なため、非常に希少価値の高い大豆です。その名の通り、白餡に加工でき、京菓子などで使われることも少なくありません。関西の限られた地域で栽培されていることが多いです。 |

| 大納言(粒の直径が5.5mm以上) | |

|---|---|

| とよみ大納言 | 他の品種に比べて大粒なのが特徴の大納言。荷崩れしにくくコク深い味わいが感じられることから、赤飯や甘納豆などに加工されることも多いです。 |

| あかね大納言 | 大納言のなかではやや小粒ですが、加工に適しており、餡や羊羹などに用いられることもあります。 また、粒が揃いやすく見た目もよいため、赤飯などに疲れることも多いです。 |

あずきは大きく分類して、大納言・中納言・少納言に分けられます。一般的に流通しているあずきは大納言と中納言ですが、中納言は「普通小豆」と呼ばれることが多いです。

乾燥あずき・ゆであずきに含まれる栄養

※参照:食品成分データベース

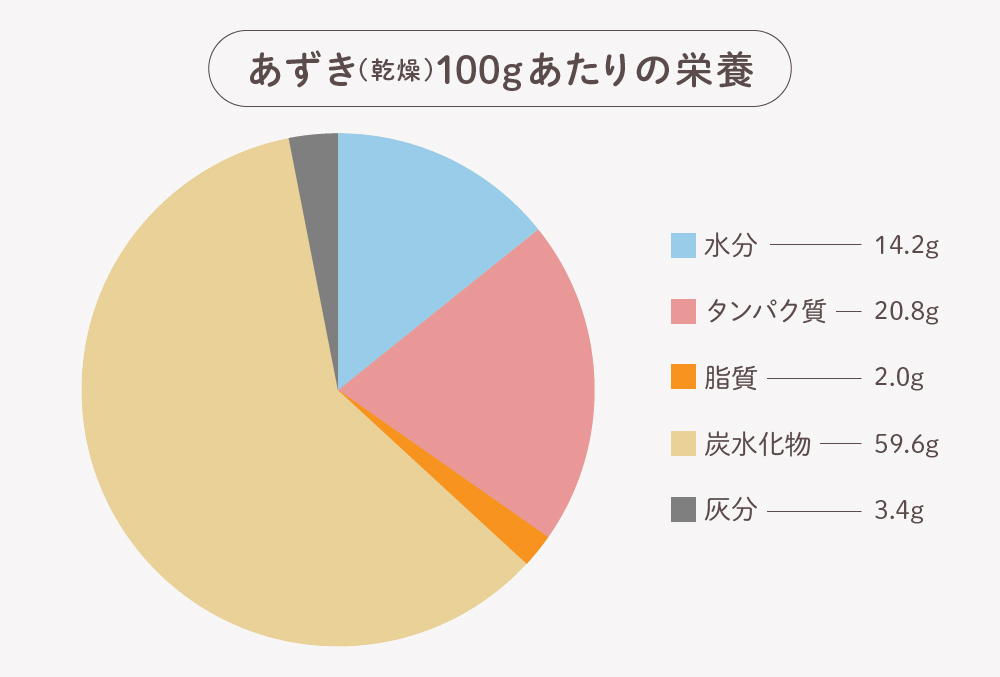

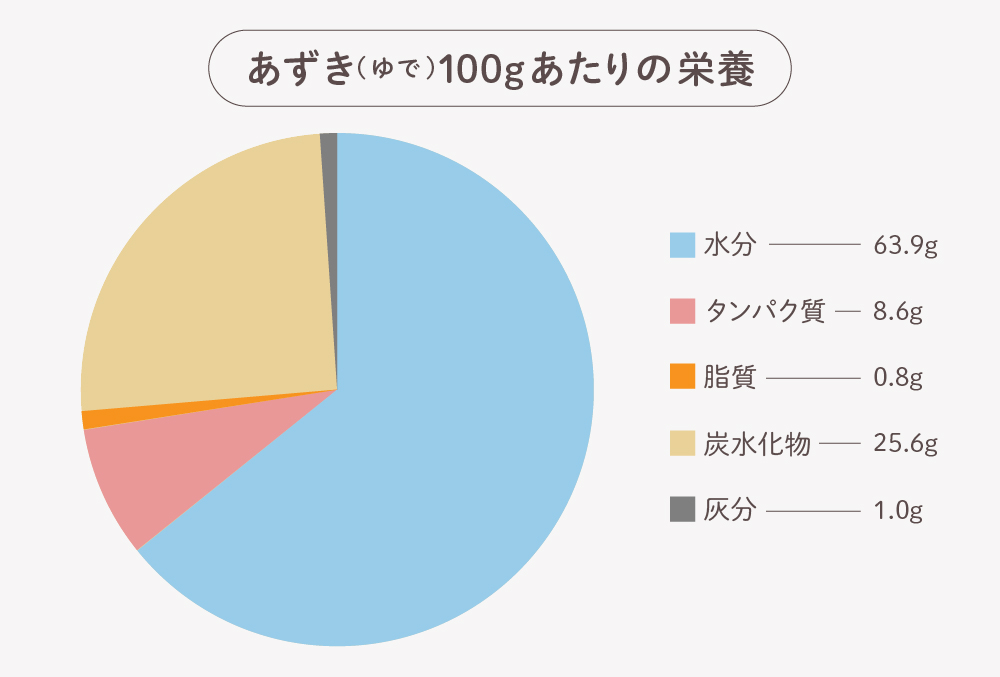

あずきは、加工の状態によっても栄養成分が変化します。乾いた状態のあずきとゆであずき、それぞれに含まれる栄養量を比較してみましょう。

ゆであずきは、たんぱく質の総量が低下してしまいます。しかし、同じく脂質も低下するため、低脂質高タンパクには変わりありません、また、茹でて炭水化物の総量が減少するため、100gあたりのカロリーも抑えられます。カロリーに関しては、乾燥小豆100gのカロリーが304kalに対して、ゆであずきは100gあたり124kcalと約1/3まで減少しているのが特徴です。

ただし、餡などに加工する際に砂糖を入れて味付けをしてしまうと、カロリーは大きく増加してしまうので注意してください。

あずきに含まれる栄養と期待できる効果

続いては、さらに細かく小豆に含まれている栄養や期待できる効果についてみていきましょう。

タンパク質

タンパク質が豊富で、大豆の2/3ほどの量を含みます。タンパク質は体を作るのに欠かせない材料。動物性と植物性があり、プロテインなどでも動物性のミルクプロテイン、植物性のソイプロテインがありますが、ソイプロテインの原料は大豆。その大豆の2/3のタンパク質量を誇るとなれば、これは積極的にとりたい食材ですね。

食物繊維【便秘改善・腸内環境の正常化】

あずきには不溶性食物繊維が17.1g、水溶性食物繊維が7.7g(乾燥あずき100gあたりの数値)と、不溶性食物繊維が多く含まれています。不溶性食物繊維は腸の中で水分を吸収して、腸を刺激することで便通を促してくれるので、便秘の解消に役立ちます。

また、有害物質を排出してくれる効果もあります。水溶性食物繊維は、腸内環境を整え、血糖値の急激な上昇やコレステロールの吸収を抑制する効果が期待できます。あずきにはオリゴ糖も多く含まれているので、腸内の悪玉菌の増殖を抑えて善玉菌を増やすので、腸管免疫の働きを高めてアンチエイジングにもつながります。

ビタミンB群【疲労回復】

ビタミンB群には、エネルギーを効率よく作り出す働きがあります。

食事から摂った炭水化物が酵素で分解されることによってエネルギーが生じるのですが、その酵素の働きを助ける役目をビタミンB1が担っています。不足すると食欲がなくなったり、疲れやすくなります。積極的に摂取することで、体内の疲労物質を減らして疲労からの回復を早めてくれます。

サポニン【血圧の上昇を抑制・血流改善・悪玉コレステロールの増加抑制】

苦味やえぐみの成分で、ポリフェノールの一種です。あずきの外皮に含まれるサポニンは、強い抗酸化作用で悪玉コレステロールや中性脂肪の増加を防ぎ、血糖値の上昇を抑えて血液の流れを良くしてくれる効果があります。これにより、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞の予防にも役立ちます。

また、利尿作用を促進することで、むくみを防ぎます。

アントシアニン【抗酸化作用・目の健康維持】

こちらもポリフェノールの一種で抗酸化作用が強いことで知られています。光の刺激を目から脳に伝えるロドプシンの合成を促す効果があり、目の疲れやピント調節を改善する効果が期待できます。また、アントシアニンにも血液をサラサラにする効果があり、動脈硬化予防に役立ちます。

カリウム【高血圧予防・むくみ改善】

カリウムは身体の水分バランスを保つ物質です。

塩分をとり過ぎると血中にナトリウムが増え、血管の細胞が反応して高血圧を引き起こすといわれていますが、カリウムでナトリウムを排出することで正常な血圧を保つ効果があり、高血圧予防などに効果が期待できます。また、体内の余分な塩分を排出することからむくみの解消にも効果があります。

鉄分・亜鉛【貧血予防】

体内の酸素循環をスムーズにしたり、貧血を防いだりもしてくれる亜鉛と鉄分。とくに鉄分は赤血球中のヘモグロビンの主成分であり、血液を造るのに必要不可欠です。不足すると酸素が全身に行き届かなくなり、顔色が悪くなったり、集中力や記憶力の低下、めまいや立ちくらみ、疲れを感じやすくなるなどの貧血症状が現れます。

あずきの栄養を効率的に摂るポイント

あずきに含まれるさまざまな栄養について知りましたが、あずきは頻繁に食卓にあがる食材とは言えません。また、和菓子や特別な日のお赤飯などとして食べることが圧倒的に多いため、糖分やカロリーなども気になってしまいますよね。

そもそも、あずきは低GI食品と呼ばれる血糖値を急上昇させにくい食材のひとつです。栄養を効果的に摂取するなら、和菓子や餡などからではなく、あずきを茹でただけの「ゆであずき」として食べるとよいでしょう。

あずきの栄養を効果的にとれる「あずき水」の作り方

日々の食生活にあずきの栄養を効率良く取り入れたいと考えている人には、あずき水がおすすめです。簡単に作ることができるので、ぜひ自宅でも作ってみてくださいね。

あずき水とは

本来、ゆであずきを作るときの最初の煮汁には渋みやアクが多く、あんこを作る過程では渋抜きとして捨てられます。が、この最初の煮汁には、ポリフェノール、サポニン、ビタミンB1・B2など、水に溶けやすい栄養分がたっぷり溶け出ているのです。

脂肪や糖の吸収を抑えるポリフェノール、代謝を促すビタミンB群、利尿効果でむくみを防ぐサポニン、これらを効率良くとれるのが、最初の煮汁を使って作る「あずき水」です。

あずき水の作り方

あずき水の作り方は以下のとおりです。

- 大きめの鍋にたっぷりの水と洗ったあずきを入れる

- 沸騰したら弱火にして30分煮込む

- 冷めたら、ゆであずきと煮汁(あずき水)を分けて完成

あずきを煮る際、灰汁がでてきますが、この灰汁にも栄養が含まれているので、取り除かないよう注意してください。

あずき水の飲み方

あずき水は、血糖値の急上昇を抑制する効果が期待できるため、食事前に飲むのがおすすめです。コップ1杯(約300cc)を食前30分前に飲んでおくとよいでしょう。

まとめ

今回は、あずきの栄養について紹介してきました。豊富な食物繊維やたんぱく質、ポリフェノールなどを含むあずきは、健康にも美容にも最適な食材です。ぜひ、日々の食生活に上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。