豆腐の種類と特徴!製法の違いと向いている料理を解説

普段、私達が何気なく食べている豆腐。実は、さまざまな種類があり非常に奥深い食品であることをご存知でしょうか。豆腐は製造方法によってさまざまな種類があり、それぞれに特徴的な味わいを感じられます。

この記事では、豆腐の種類を詳しく紹介します。製造方法の違いやそれぞれの特徴、おすすめの食べ方・調理方法なども解説。合わせて、地方に伝わる珍しい豆腐や豆腐のようで豆腐ではない食べ物についても紹介しています。豆腐について詳しく知りたい人は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

この記事でわかること

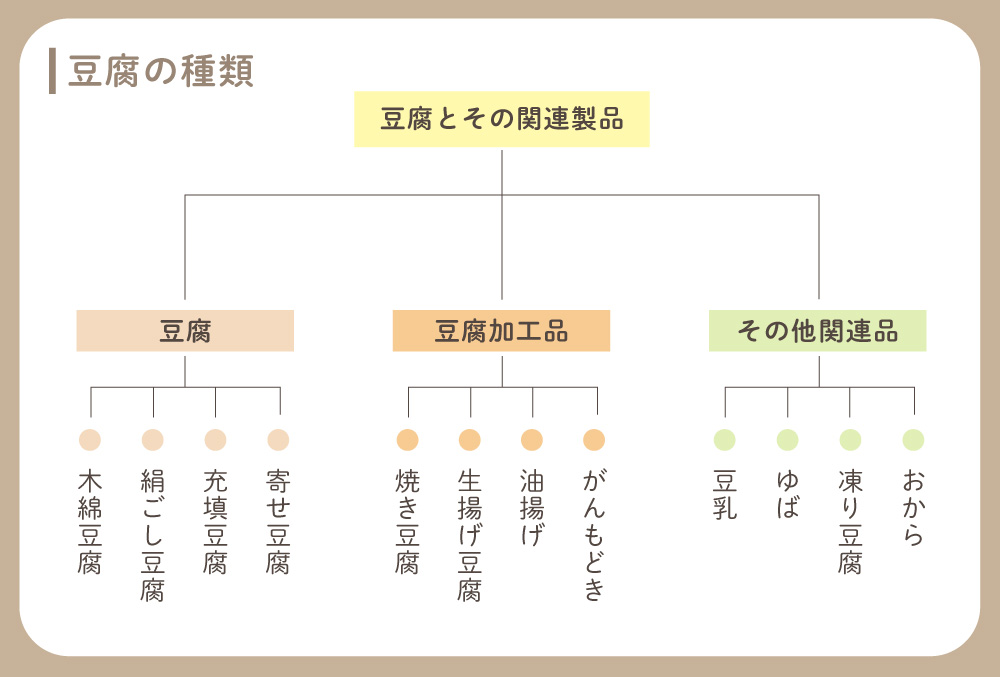

- 豆腐は「豆腐」「豆腐加工品」「関連品」の3つに分類できる

- 製造方法によってさまざまな種類の豆腐になる

- 豆腐ごとに適した食べ方がある

豆腐は加工方法によってさまざまな種類がある

豆腐は日本で古くから食べられている食品です。非常にヘルシーながらも栄養価が高く、日本料理には欠かせない食品と言えるでしょう。日本の食生活に欠かせない豆腐ですが、その種類は多く、加工方法によってさまざまな食品として食べられています。

豆腐は大きく分けて以下の3つに分類できます。

- 豆腐

- 豆腐加工品

- その他

私達が普段食べている豆腐にも複数の種類があり、さらにその豆腐を加工した食品もあります。また、豆腐の製造過程でできる食品などもあり、その種類は数多くあります。

豆腐の種類と特徴

豆腐にはさまざまな種類があります。続いては、それぞれの特徴や違いについて紹介します。

木綿豆腐

木綿豆腐は、一度固めた豆腐を崩し、木型に入れて圧力をかけ水分を絞り出して作られた豆腐です。昔から木型に木綿の布を敷いて加工していたため表面に木綿の布目が残り、木綿豆腐と呼ばれるようになったと言われています。

圧搾して水分を搾り取っているため、豆腐自体に硬さがあり、堅めの食感が特徴です。水分が抜けていることで、豆腐本来の風味や味わいを強く感じることができるほか、水分量の多い豆腐に比べて栄養価も高い傾向にあります。

絹ごし豆腐

絹ごし豆腐は、豆乳ににがりなどの凝固剤を加えて固めた豆腐です。絹で漉したかのような滑らかな口当たりが特徴的で、冷奴やサラダとして食べられることも多いです。

絹で漉しているかのような滑らかな口当たりから、絹ごし豆腐と名付けられていますが、実際は絹で漉して作っている訳ではありません。

充填豆腐

充填豆腐は、近年流通量が増加している所謂「パック豆腐」です。豆乳とにがりなどの凝固剤を一緒にパックに注入し、容器ごと加熱して凝固させます。通常、豆腐は大型の枠を使って凝固したものをカットして切り分けますが、充填豆腐はカットの手間がありません。

機械による生産が可能なことから、比較的安価で流通しています。また、容器に入れて密封した後に加熱するため、殺菌処理が十分に行われ衛生的に保たれることから日持ちしやすいのも充填豆腐の特徴のひとつです。

寄せ豆腐(おぼろ豆腐)

寄せ豆腐(おぼろ豆腐)は、豆腐を製造する際に豆乳ににがりなどの凝固剤を入れたものです。木綿豆腐のように圧搾したり、絹ごし豆腐のように型に入れて成形したりしないため、非常に滑らかで柔らかくクリーミーな味わいを楽しめます。

焼き豆腐

焼き豆腐は、木綿豆腐を焼いた豆腐加工品の一種です。こんがりと焼き目がついて、より崩れにくくなっており、水分が少ないため味が沁みやすい豆腐です。主に煮物などに用いられることが多く、すき焼きの定番メニューのひとつとして知られています。

厚揚げ豆腐(生揚げ豆腐)

厚揚げ豆腐(生揚げ豆腐)は、木綿豆腐を油で揚げた豆腐加工品です。一般的に木綿豆腐を加工して作られますが、近年は絹ごし豆腐で作られた厚揚げ豆腐も人気を博しています。

厚揚げ豆腐は素揚げしているため、表面はこんがりと挙げられており、より崩れにくくなっているのが特徴です。煮物や焼き物などに使われることも多い豆腐加工品です。

油揚げ(薄揚げ)

油揚げ(薄揚げ)は、木綿豆腐を元に作った薄い生地を油で揚げたものです。江戸時代初期に生まれた豆腐加工品と言われており、汁物や煮物のほか、和え物、いなり寿司などに用いられることもあります。

がんもどき

がんもどきは、木綿豆腐を潰して作った生地に野菜などの具を混ぜて油で揚げた豆腐加工品です。そのままでも食べられますし、味が沁みやすいことから煮物などに用いられることもあります。

しっかりとした歯ごたえがあり、具材によってさまざまな味わいを楽しめるのも、がんもどきの特徴です。

凍り豆腐

凍り豆腐とは、豆腐を一度凍らせたものを乾燥させて作る保存食です。「高野豆腐」「凍み豆腐」などとしても知られており、歯ごたえのある食感や味の沁みやすさなどから煮物などに調理して食べられます。

豆乳

豆乳は、大豆をすり潰したものに水を加えて煮詰めた液体です。豆乳に凝固剤を加えたものが豆腐になります。

濃厚な大豆の味わいを感じられる他、大豆サポニンやレシチン、大豆イソフラボンなどの栄養素が豊富に含まれていることから、健康食品として扱われることもあります。

一方で、濃厚な豆乳の風味に苦手意識がある人もいることから、近年は果物の風味などを付けた調整豆乳なども販売されています。

ゆば

ゆばは、豆乳を加熱した際にできる表面の膜です。出来立てのゆばを「生ゆば」と呼び、一般的に料理などで用いられるのは、生ゆばを乾燥したものです。

乾燥加工食品として日持ちするほか、良質なたんぱく質をとれることから注目されていますが、一般的に食べられるものではありません。京料理や精進料理などで用いられてきた食品です。

おから

おからは豆乳を作る際にでる大豆の残滓です。大豆をすり潰して水を加えに詰めたものを漉し、液体と固体に分別します。液体は豆乳として、個体はおからとして扱われます。

絞り滓のように思われがちですが、タンパク質や脂肪分が豊富なうえ、食物繊維もたっぷりと含まれています。古くから、家畜の飼料などに使用されてきましたが、近年低カロリー高タンパクの食品として注目を集めており、ダイエットに適した食材として人気が高まっています。

豆腐のようで豆腐じゃない食べ物

豆腐にはさまざまな種類がありますが、なかには「〇〇豆腐」という名前がついているにも関わらず、実は豆腐ではない食べ物もあります。

基本的に、豆腐は豆乳を凝固剤で固めて作ったものです。しかし、似た形式で加工し製造したものや、豆腐に見た目や食感が似ているものを「〇〇豆腐」と名付けている例も多くあります。

以下の食品は厳密には、豆腐ではありません。

| 杏仁豆腐 | 杏仁をすりつぶした汁を寒天で固めたもの |

|---|---|

| 卵豆腐 | 溶き卵を蒸して固め豆腐に似せたもの |

| ごま豆腐 | ごまをすり潰したものを水や葛と混ぜて練り上げ、炊いて固めたもの。和歌山県の郷土料理 |

| くるみ豆腐 | くるみをすり潰したものを水や葛と混ぜて練り上げ、炊いて固めたもの。山形県の郷土料理 |

| ピーナッツ豆腐 | 生落花生をすり潰したものを水や葛と混ぜて練り上げ、炊いて固めたもの。長崎県の郷土料理。沖縄では「ジーマーミ豆腐」と呼ばれている |

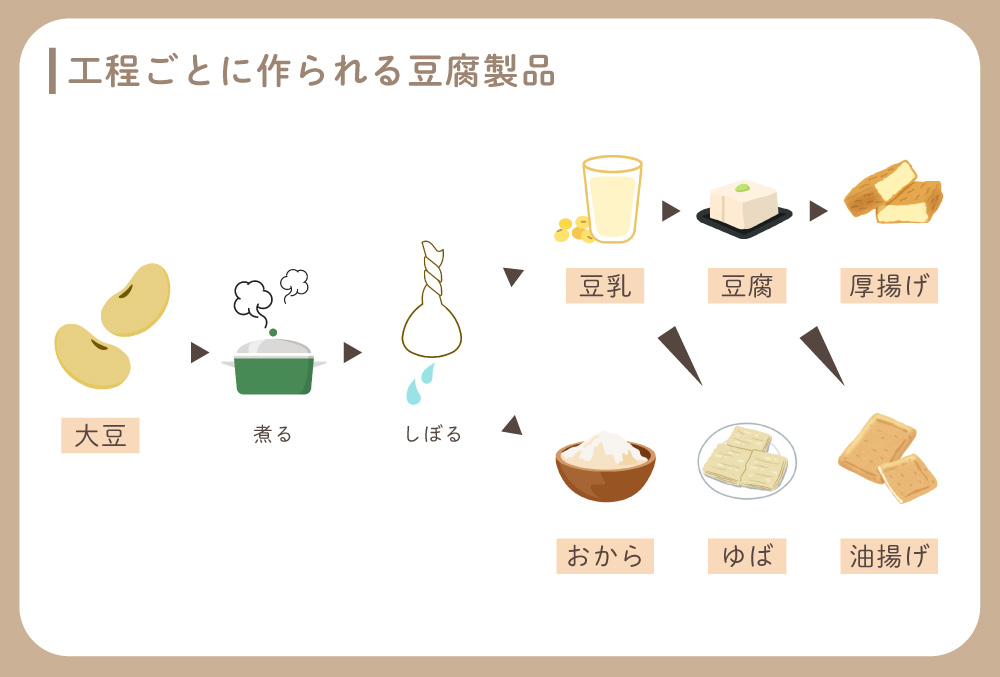

製造方法による豆腐の種類の違い

豆腐は製造方法によってさまざまな種類に分別されています。続いては、豆腐の製造方法から、工程ごとに作られる豆腐製品について紹介します。

STEP1.大豆から豆乳を作る

原料となる大豆を細かくすり潰したものに、水を加えて滑らかにしたものを加熱します。大豆は、すり潰す前に十分水でもどしておきます。

また、大豆は非常に焦げ付きやすいため、じっくりと弱火でかき混ぜながら煮詰めるのがポイントです。

煮詰めたものを漉してできた液体が豆乳です。また、漉した際に残った滓がおからとなります。

この工程でできる豆腐製品

- 豆乳

- おから

- ゆば

STEP2.豆乳を凝固させる

豆乳を熱い状態のまま桶に入れ、凝固剤を加え攪拌します。この状態で固まったものが寄せ豆腐(おぼろ豆腐)です。

豆腐の凝固剤として一般的に知られているのがニガリ(塩化マグネシウム)ですが、その他にも、塩化カルシウム、硫酸カルシウム、グルコノデルタラクトンなどの凝固剤が、豆腐の種類に使い分けられます。

| 塩化マグネシウム(ニガリ) | 豆腐全般 |

|---|---|

| 塩化カルシウム | 油揚げ、凍り豆腐など |

| 硫酸カルシウム | 豆腐全般 |

| グルコノデルタラクトン | 絹ごし豆腐など |

この工程でできる豆腐製品

- 寄せ豆腐

STEP3.型入れ

凝固剤が混ざった豆乳を型に入れて固めます。この際にできるのが絹ごし豆腐です。

固まった豆腐を冷水に入れて、急速に冷やし、カットすれば絹ごし豆腐が完成します。

この工程でできる豆腐製品

- 絹ごし豆腐

STEP4.圧搾

凝固した豆乳を穴が開いた型に盛り、重しをのせて圧搾したものが木綿豆腐になります。型には木綿の布を敷いておくため、圧搾すると豆腐の表面に布の後がつきます。この模様から「木綿豆腐」と名付けられたと言われています。

圧搾した豆腐を冷水に入れて、急速に冷やし、カットすれば木綿豆腐が完成します。

この工程でできる豆腐製品

- 木綿豆腐

種類ごとに違う豆腐のおすすめの食べ方

さまざまな味わいや食感が楽しめる豆腐は、それぞれに適した食べ方があります。最後に、豆腐の種類別におすすめの食べ方を紹介します。

木綿豆腐

食感がしっかりしていて、煮崩れしにくい木綿豆腐は炒め物や揚げ物、煮物にするのがおすすめです。その他、絹ごし豆腐に比べて水分量が少ないため、豆腐ハンバーグなどを作る時にも木綿豆腐がおすすめです。

もちろん、そのまま食べても美味しいのでしっかりとした食感を楽しみたい人はサラダや冷奴にして食べても美味しいでしょう。

絹ごし豆腐・充填豆腐

滑らかな食感が特徴的な絹ごし豆腐や充填豆腐は、サラダや冷奴などにしてそのまま食べるのがおすすめです。柔らかめなので崩れやすい特徴がありますが、味噌汁などに入れても美味しく食べられます。

また、味噌汁や麻婆豆腐など、絹ごし豆腐を使いたいけれど煮崩れが心配な時には、湯通しをするのがおすすめです。一度湯通ししておくと煮崩れしにくく、余分な水分も抜けて豆腐本来の味わいを楽しみやすくなりますよ。

寄せ豆腐

トロリとした独特の食感が特徴的な寄せ豆腐は、そのまま食べるのがおすすめです。出汁や醤油などで冷奴にすると美味しく食べられます。

また、あんかけ料理に用いたり、甘味の味付けでヘルシーなデザートとして楽しんだりするのもよいでしょう。

焼き豆腐

煮崩れしにくく味が沁みやすい焼き豆腐は煮物におすすめです。しっかりと煮込んでも煮崩れする心配がないため、おでんや田楽にして食べられることも多いです。

厚揚げ豆腐

焼き豆腐と同じく煮崩れしにくい厚揚げ豆腐は煮物によく使われる豆腐です。もちろん、そのまま味付けして食べることもできます。

レシピサイトなどでは厚揚げ豆腐をさらに焼いて表面をパリっとさせた料理も人気です。表面のパリっとした食感と豆腐の柔らかな食感が楽しめ、タレやチーズなどで味付けすると表面によく味が絡み美味しくいただけますよ。

まとめ

今回は豆腐の種類について紹介しました。昔から日本人にとって身近にあった食材ですが、ここまで種類が多いのには驚きですよね。木綿豆腐や絹ごし豆腐などのメジャーな豆腐のほかにも、寄せ豆腐や凍り豆腐など普段あまり聞き慣れない豆腐も多くあります。

それぞれの製造方法や味わい、食感などが異なるため、それぞれが違う豆腐として味わえます。

さまざまな味わいを楽しめる豆腐を、ぜひ食べ比べてみてはいかがでしょうか。