北海道の旬野菜カレンダー!主な生産地マップと伝統野菜も紹介

北海道は全国ナンバー1の敷地面積を活かし、さまざまな野菜を栽培している農業が盛んな都道府県のひとつです。なかには、全国シェア1位の野菜もあり、北海道で栽培されているおかげで、全国的に安定して流通している野菜がたくさんあります。

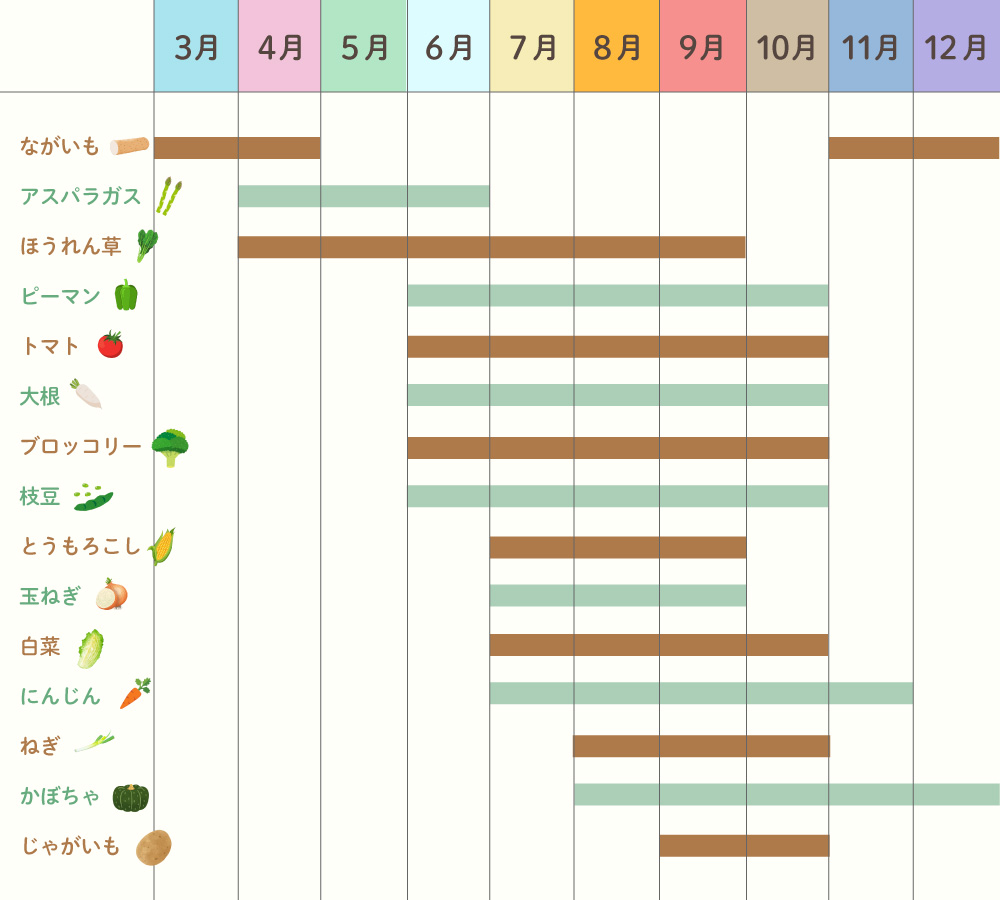

今回は、そんな北海道の野菜事情について紹介します。北海道産の野菜の旬の時期が一目で分かる北海道お野菜カレンダーや、広い北海道のなかでそれぞれの野菜の主な生産地がわかるお野菜マップなども解説しています。

北海道の野菜事情について知りたい人は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

この記事でわかること

- 北海道産の野菜の収穫時期は3月から12月頃までが多い

- じゃがいも、にんじん、玉ねぎなど全国シェア1位の野菜も多い

- 北海道でしか食べられない伝統野菜などもある

【旬の時期を知りたい】北海道お野菜カレンダー

寒冷な気候が特徴的な北海道では、野菜の旬の時期が本州とは異なるケースが多くあります。

特に、冬の定番野菜として知られている野菜の多くが、北海道では春や夏に収穫される点が大きな違いと言えるでしょう。北海道産の野菜が本州産のものと異なる時期に旬を迎えることで、美味しい野菜が通年流通しているケースも多くあります。

【生産地を知りたい】北海道のお野菜マップ

北海道では、広い大地を活かしてさまざまな野菜を栽培しています。野菜ごとに育ちやすい土壌や気候が異なるため、主な生産地をチェックしておくのもおすすめです。

ここで紹介している以外の地域でもさまざまな野菜が栽培されていることがあり、留萌エリアではピーマンやアスパラガス、かぼちゃ、とうもろこしなどが留萌市内を中心に栽培されています。また、水産業が盛んな宗谷エリアの稚内市周辺では、じゃがいもやかぼちゃなど寒さに強い野菜が栽培されています。

北海道で栽培が盛んな野菜15種

北海道では、さまざまな野菜が栽培されています。続いては、北海道産の主な野菜の特徴を紹介していきます。

1.ながいも

栄養豊富なながいもは、北海道で多く生産されている野菜の一種です。春と秋の2度収穫時期を迎え、通年集荷されています。

| 旬の時期 | 春:3月から4月 秋:11月から12月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 十勝地方、網走地方 |

2.アスパラガス

アスパラガスは北海道が生産量全国1位です。特に、北海道のアスパラガスは大きく、甘みが強いと人気で、毎年初獲れのアスパラガスは市場において高値で取引される人気野菜です。

| 旬の時期 | 4月下旬から6月中旬 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 上川地方 |

3.ほうれん草

ほうれん草は、本来暑さに弱く、本州では暑くなる前の5月から6月や暑さが和らぐ10月から2月に収穫時期を迎えます。

しかし、寒冷な北海道では夏場もほうれん草の収穫が可能です。夏の日差しをたっぷりと受けた北海道産のほうれん草は青々とした鮮やかな緑色で豊富な栄養を蓄えています。

また、北海道の厳しい寒さのなかで甘みを引き出して栽培する「寒締めほうれん草」もあります。寒締めほうれん草は葉が縮み、厚みがでるため食べ応えがあり、一般的なほうれん草に比べて甘みを感じやすい特徴があります。

| 旬の時期 | 4月から9月 (寒締めほうれん草は12月から2月) |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 胆振日高地方 |

4.ピーマン

全国シェアで見ると北海道産の占める割合はそう多くありませんが、収穫時期が本州と異なるため7月頃から10月頃にかけて、全国で流通するピーマンの多くは北海道産です。

道内ではブランドピーマンの生産にも力を入れており、新冠(にいかっぷ)町で作られる「にいかっぷピーマン」は、甘みが強く肉厚なピーマンとして関東や関西などにも流通しています。

| 旬の時期 | 6月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 胆振日高地方 |

5.トマト

北海道はトマトの生産量が全国で2位です。道内のさまざまなエリアでトマトが栽培されており、夏から秋にかけて流通するトマトの多くは北海道産と言われています。

| 旬の時期 | 6月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 渡島・檜山地方、胆振日高地方、空知地方 |

6.大根

冬の野菜として知られる大根ですが、北海道では3月頃から10月頃にかけて順次収穫されています。なかでも、特に味がよく太く美味しい大根が収穫できるのは6月から10月です。

おでんや鍋物などのイメージが強い大根ですが、夏に旬を迎える北海道産大根は、辛味成分で食欲を増進したり、殺菌作用で食品を衛生的に保ったりと、暑い夏を乗り切るために欠かせない野菜として親しまれています。

なかでも、わさび大根(ホースラディッシュ)の生産量は北海道が全国シェア100%です。

| 旬の時期 | 6月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 渡島・檜山地方、後志地方、十勝地方、釧路・根室地方 |

7.ブロッコリー

北海道産ブロッコリーの旬は6月上旬から10月下旬です。北海道はブロッコリー生産量が全国1位で、夏冬に流通するブロッコリーのほとんどは北海道産といってもよいでしょう。

昼夜の寒暖差が大きい北海道では、緑鮮やかで甘みが際立つ美味しいブロッコリーが収穫できます。

| 旬の時期 | 6月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 釧路・根室地方 |

8.枝豆

北海道は枝豆の出荷量全国1位です。枝豆は全国のさまざまな地域で栽培されているため、シェア率はそれほど高くありませんが、北海道の枝豆はさまざまな品種が栽培されており、大粒で風味豊かな味わいが人気です。

枝豆は品種によって旬の時期が異なるため、夏場は次々と品種の違う枝豆が順に旬を迎えていきます。

| 旬の時期 | 6月下旬から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 十勝地方 |

9.スイートコーン(とうもろこし)

スイートコーンの出荷量は北海道が全国1位で、平成30年に行われた調査では全国で出荷されるスイートコーンの46.2%が北海道産であると報告されています。

道内のとうもろこし農家では、旬の時期に収穫体験を行っていることもあり、収穫直後の瑞々しく甘いスイートコーンを味わえるお店も多くあります。

| 旬の時期 | 7月から9月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 石狩地方 |

10.玉ねぎ

北海道の玉ねぎは、出荷量全国1位、シェア割合約7割を占めています。北海道では7月から10月頃に収穫した玉ねぎを新玉ねぎとして出荷したり、乾燥させてから出荷したりしています。

品種によって収穫時期や出荷時期が異なり、夏から秋にかけてさまざまな玉ねぎが楽しめます。

| 旬の時期 | 7月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 石狩地方、上川地方、網走地方 |

11.白菜

冬野菜の定番として知られる白菜ですが、北海道では7月から10月の夏の時期に旬を迎えます。北海道産の白菜は瑞々しく軽い歯ごたえが特徴です。

夏から秋にかけて全国的に北海道産の白菜が流通しており、生産量は全国3位です。

| 旬の時期 | 7月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 空知地方、釧路・根室地方 |

12.にんじん

にんじんの出荷量は北海道が全国1位です。北海道産にんじんは7月頃から旬を迎え、寒暖差の大きい土地で十分に甘みを蓄えた北海道産にんじんは生食はもちろん、ジュースなどの加工品としても人気があります。

| 旬の時期 | 7月上旬から11月上旬 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 後志地方、上川地方、十勝地方、網走地方 |

13.ねぎ

ねぎは、関東地方で多く栽培されており、冬から春にかけて収穫される冬野菜として知られています。しかし、北海道で栽培されているねぎは夏でも収穫でき、瑞々しく甘みと辛味のバランスが良いのが特徴です。

| 旬の時期 | 8月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 渡島・檜山地方、空知地方 |

14.かぼちゃ

かぼちゃの生産量は北海道が圧倒的シェアを誇っており、国内で流通するほとんどのかぼちゃは北海道産と言っても過言ではありません。

| 旬の時期 | 8月から12月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 石狩地方、空知地方 |

15.じゃがいも

北海道は全域でじゃがいもを栽培しており、出荷量は全国1位、全国の8割程のシェアを占めています。

| 旬の時期 | 9月から10月 |

|---|---|

| 主な栽培エリア | 渡島・檜山地方、後志地方、胆振日高地方、石狩地方、十勝地方、網走地方 |

北海道の伝統野菜

北海道の野菜のなかには、古くから北海道で栽培されてきた野菜や北海道でしか栽培されていない野菜などもあります。

男爵いも

定番のじゃがいも品種として知られる男爵いもですが、実は北海道の伝統野菜であることをご存知でしょうか。

男爵いもは、北海道の開拓時代のなか、男爵位を持つ川田龍吉が海外から取り寄せ、北海道で栽培させたことからその名が付けられたと言われています。

ホクホクとした食感と優しい甘みが特徴的な男爵いもは、今や日本の食卓に欠かせない野菜のひとつと言えるでしょう。

ゆり根

北海道では、道内のさまざまな場所でゆり根が自生しており、先住民であるアイヌ民族が食用していたことが伝わっています。

開拓時代に、ゆり根の栽培が始まったと考えられており、現在全国で流通しているゆり根のほとんどは北海道産です。

八列とうきび

八列とうきびは、その名のとおり実が8列になっているとうもろこしです。一般的なとうもろこしに比べると細い印象がありますが、実の一粒が大きく、焼くと香ばしい味わいが楽しめます。

現在はごく限られた農家でしか栽培されておらず、出会えたらとても幸運な北海道伝統野菜の一種です。

ラワンぶき

ラワンぶきは、ふきの一種です。高さ3mにまで育つ巨大なふきで、茎のふとさは10cmを超えることもあります。

2001年に北海道遺産として選定されたことから、現在では苗や種を自生地である足寄町から持ちだすことが禁止されています。北海道足寄町でしか栽培されていない、レアな伝統野菜です。

まさかりかぼちゃ

昭和30年頃まで北海道全域で広く栽培されてきたまさかりかぼちゃ。まさかりを使わなければ切れないほど硬い皮から、まさかりかぼちゃと名付けられたと言われています。

一般的なかぼちゃに比べると、細長くラグビーボールのような形をしていますが、さっぱりした甘みとホクホクの食感を楽しめるかぼちゃです。

札幌大球

札幌大球は、北海道ならではの大型キャベツです。その名のとおり、重さは最大20kg前後にもなり、球経は50cm前後まで育つものも多くあります。

一般的なキャベツの何倍も大きく、古くから漬物用のキャベツとして親しまれてきました。

札幌黄

世界では古くから食用されていた玉ねぎですが、日本で食用野菜として食べられ始めたのは明治時代と言われています。

全国に食用の玉ねぎとして広まったのは、北海道の伝統野菜の一種である札幌黄です。

まとめ

北海道で栽培されている野菜について紹介しました。北海道では、広い土地を活用してさまざまな野菜を大規模に栽培しています。そのため、国内シェア1位の野菜も少なくありません。

また、寒冷な気候を活用して本州とは異なる時期に旬を迎える北海道産野菜のおかげで、全国的に通年美味しい野菜を食べられるものもあるでしょう。

北海道は海鮮や酪農だけではありません。ぜひ、北海道産の美味しい野菜も味わってみてくださいね。